「いつか陶芸をやってみたい」と思ってる君へ。その「いつか」は今日だ!

「いつか陶芸をやってみたいんだよね」。

その言葉、今まで何回くらい口にしてきましたか? 私もです。ええ、仲間ですよ。おしゃれなカフェで、友人が作ったという少し歪んだカップを見ては「いいなあ」、テレビで芸能人が楽しそうにろくろを回しているのを見ては「やってみたいなあ」と、まるで呪文のように唱え続けていました。そう、その「いつか」という、永遠にやってこないかもしれない魔法の言葉に甘えて。

でもね、ある日ふと思ったんです。「このまま『いつか』って言い続けて、私、本当におばあちゃんになっちゃうんじゃないか?」って。その瞬間、なんだか急に焦ってきちゃって。

結論から言います。もしあなたが少しでも陶芸に興味があるなら、今すぐやるべきです。なぜなら、陶芸はあなたが思っている100倍くらい簡単で、1000倍くらい楽しくて、そして、あなたの日常をキラキラさせてくれる、とんでもないポテンシャルを秘めた趣味だから。この記事では、かつての私のように「いつか」の沼で足踏みしているあなたの背中を、ちょっと乱暴なくらいに、でも愛を込めて、ドーン!と押させていただきます。不器用?センスがない?大丈夫、そんなの全然関係ありません。この記事を読み終わる頃には、きっと近所の陶芸体験を検索する指が止まらなくなっているはずですよ。

陶芸は今すぐ始めるべき最高の趣味です

もうね、グダグダ言うのはやめにしましょう。なぜ私がここまで強く「今すぐやれ!」と言うのか。それは、かつての私がやらなかった後悔と、やってみた後のとんでもない感動を知っているからです。あなたの「いつか」を「今日」に変える、その理由をお話しさせてください。

「いつか」は永遠に来ない。だからこそ「今」なんです

「いつか時間ができたら」「いつかお金に余裕ができたら」「いつか、いつか…」。この言葉、便利ですよね。すごくよく分かります。だって、行動しない理由としては最高に聞こえがいいじゃないですか。でも、残酷なことを言いますね。その「いつか」は、たぶん、一生来ません。

時間は作るものだし、お金だって体験教室くらいならランチ数回分です。本当の壁は、時間やお金じゃない。ただ「一歩踏み出すのがちょっと怖い」っていう、その気持ちだけなんです。私自身、そうでしたから。仕事が忙しいとか、疲れてるとか、もっともらしい理由をつけて、ずっと先延ばしにしていました。でも、心のどこかでは分かっていたんです。本当は、下手なものを作ってガッカリするのが嫌だったり、一人で新しい場所に行くのが不安だったりしただけなんだって。

でもね、ある時、本当に仕事で精神的に参ってしまって、「もう無理、何か違うことしないと壊れる!」と思った週末があったんです。その時、半ばヤケクソで「陶芸 体験 近所」って検索して、一番上に出てきた工房に電話したんですよ。「あの、今日の午後って空いてますか…?」って。その一本の電話が、私の灰色だった週末を、カラフルなものに変えてくれました。行動しない後悔って、じわじわと心を蝕みます。でも、行動した後悔って、たとえ失敗したとしても「まあ、いい経験だったな!」って笑い話になるんですよ。この記事を読んでいる時点で、あなたの心はもう「やりたい」って叫んでるはず。あとは、その声に素直になるだけです。

不器用?センスがない?そんなの関係ないのが陶芸のすごいところ

「でも、私、不器用だから…」「絵心とか全くないし…」。うんうん、分かります。私も図工の成績はずっと「3」でしたし、美術の授業なんて苦痛でしかなかった人間です。まっすぐな線は引けないし、丸を描けば歪む。そんな私が陶芸なんて、おこがましいんじゃないか?って、ずっと思っていました。

でもね、陶芸の世界に足を踏み入れて、衝撃を受けたんです。陶芸って、「上手い・下手」の価値観があんまり意味をなさない世界なんですよ。むしろ、「味」がすべて。たとえば、プロが作ったような完璧なシンメトリーの器ももちろん美しいです。でも、初心者が作った、ちょっと歪んで、指の跡がくっきり残った器。これがね、めちゃくちゃ愛おしいんですよ。本当に。

工房の先生は、私が「あ、歪んじゃった…」って凹んでいると、決まってこう言うんです。「いいじゃないですか!この歪みが、あなただけの味なんですよ」って。最初は「そんなの気休めでしょ…」なんて思ってました。でも、焼き上がった自分の作品を見た時、その意味が分かったんです。確かに歪んでる。

でも、その歪みこそが、世界に一つしかない、紛れもなく「私が作った」という証なんです。完璧じゃないからこそ、愛せる。自分のコンプレックスだと思っていた「不器用さ」が、ここでは「個性」として輝く。こんなに自己肯定感が上がる体験、他にありますか?え?ないですよね?だから、不器用さんこそ、陶芸の世界に飛び込んでみてほしい。あなたのその不器用さが、最高のスパイスになるんですから。

具体的にどう始める?陶芸デビューの3ステップ

「わかった、わかった。やりたくなってきたよ!」と思ってくれたあなた。最高です。じゃあ、具体的にどうすれば、あの土のひんやりした感触を味わえるのか。難しく考える必要は全くありません。超シンプルな3ステップで、あなたも今日から陶芸家の卵です。

ステップ1 とにかく「陶芸体験教室」を予約する。話はそれからだ

まずやるべきことは、たった一つ。スマホかパソコンで「陶芸体験 (あなたの住んでる地域名)」と検索して、出てきた工房のサイトをいくつか覗いてみることです。いきなり道具を揃えたり、分厚い入門書を買ったりするのは、絶対にやめましょう。それはもっと沼にハマってからで十分。まずは「お試し」で行ける体験教室が、初心者の私たちにとって最高の入り口なんです。

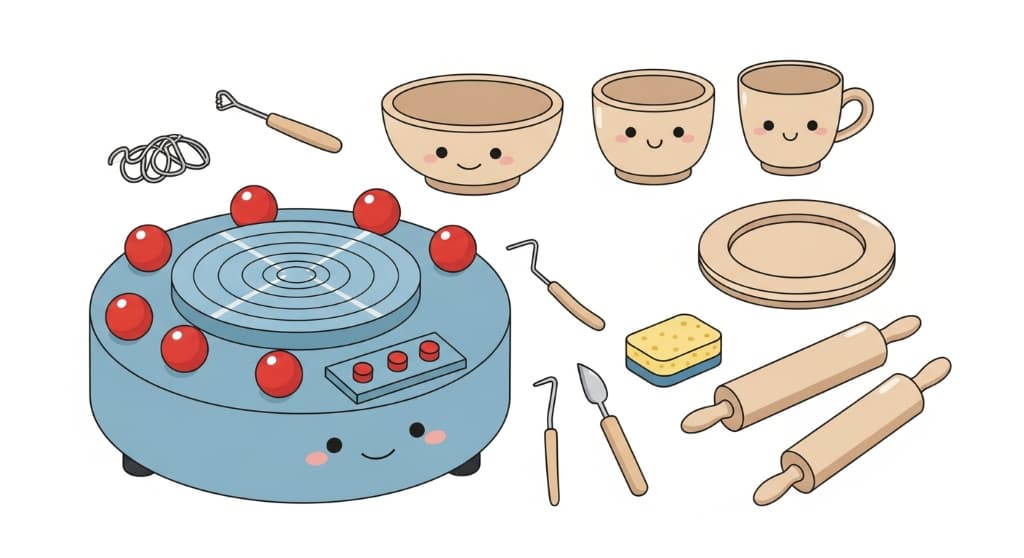

「じゃらん」とか「アソビュー」みたいな遊び予約サイトで探すのもいいですし、個人の工房がやっているサイトを直接見るのもおすすめです。サイトを見ると、「手びねり体験」とか「電動ろくろ体験」とか、いくつかコースがあるはず。ここで迷う人が多いんですけど、個人的な意見を言わせてもらうなら、初回は絶対に「手びねり」がおすすめです。

電動ろくろって、なんか「ザ・陶芸!」って感じでかっこいいじゃないですか。私も最初はそれに憧れました。でも、あれ、想像の5倍は難しいです。ちょっと力を入れただけでぐにゃあって形が崩れて、粘土が遠心力で彼方に飛んでいく…なんてことも(ええ、やりましたとも)。その点、手びねりは粘土の塊から、自分の手の力だけでゆっくり形を作っていくんです。土とじっくり対話するような時間。失敗しても修正しやすいし、何より「自分で作った感」が半端ない。お茶碗でも、お皿でも、マグカップでも。まずは手びねりで土に慣れて、作る喜びを純粋に味わう。話はそれからですよ。料金はだいたい3,000円〜5,000円くらい、時間は2時間前後が相場かな。さあ、今すぐ検索です!

ステップ2 持ち物なんてほぼゼロ。汚れてもいい服だけ着ていけ!

予約が取れたら、次に気になるのが「何を持っていけばいいの?」ってことですよね。安心してください。答えは「ほぼ何もいりません」。本当に。

多くの体験教室では、エプロンを貸してくれます。道具も粘土も、もちろん全部用意されています。だから、究極的には手ぶらで行ってもなんとかなります。この気軽さ、すごくないですか?新しいことを始める時って、初期投資とか準備とかが面倒で挫折しがちですけど、陶芸体験に関してはその心配は一切無用です。

ただ、一つだけ注意してほしいのが「服装」。土をこねるので、どうしても汚れます。泥がはねたり、服に粘土がついたり。なので、「この服、汚れてもまあいっか」と思える、気楽な格好で行くのがベストです。Tシャツにジーンズとか、なんならジャージでもいいくらい。おしゃれなワンピースとか、真っ白なシャツとかは、避けた方が賢明ですね。あと、地味に大事なのが「爪」。爪が長いと、粘土に引っかかって作品に跡がついちゃったり、爪の間に土が入って大変なことになったりします。

できるだけ短く切っていくことをおすすめします。指輪やブレスレットなどのアクセサリー類も、作業中は外しておくのがマナー。とにかく、オシャレは忘れて、汚れる気満々で工房のドアを叩きましょう。その方が、思いっきり楽しめますよ。

ステップ3 当日は童心に帰って土と遊ぶ。ただそれだけでいい

いよいよ体験当日。ちょっとドキドキしますよね。工房のドアを開けると、きっとひんやりとした土の匂いがあなたを迎えてくれるはずです。先生に挨拶をして、エプロンをつけて席につく。目の前には、どーん、と粘土の塊が。この瞬間が、たまらないんです。

先生が「今日は何を作りますか?」と聞いてくれます。「お茶碗が作りたいです」「猫のご飯皿がいいです」なんて、自分の作りたいものを伝えましょう。すると、先生が粘土の捏ね方から、形の作り方まで、本当に丁寧に教えてくれます。周りを見渡せば、同じように体験に来ている人たちが、真剣な顔で土と向き合っている。その空気がまた、いいんですよ。

作り始めると、もう周りのことなんて気にならなくなります。ひんやりと湿った土の感触。自分の指の力で、ただの塊が少しずつ器の形になっていく不思議な感覚。途中で「あれ?なんか思ってたんと違う…」となっても大丈夫。「先生ー!助けてくださいー!」と叫べば、すっ飛んできて魔法のように修正してくれます。この安心感、プライスレス。スマホを触る暇なんてありません。

仕事のメールも、SNSの通知も、この2時間だけは完全に頭から消え去ります。ただひたすら、目の前の土と自分だけ。この没入感こそが、陶芸の醍醐味。上手く作ろうなんて思わなくていいんです。子供の頃に泥団子を作った、あの日の気持ちを思い出して。ただ、無心で土と遊ぶ。それだけで、最高の作品と最高のリフレッシュが手に入ります。

私が陶芸体験で度肝を抜かれた3つのこと

正直に言うと、最初は「まあ、ちょっとした気分転換になればいいかな」くらいの軽い気持ちだったんです。でも、実際に体験してみたら、私の予想をはるかに超える衝撃が待っていました。これはもう、誰かに言わずにはいられない!私が陶芸にドハマりするきっかけになった、驚きの体験ベスト3をご紹介します。

驚きその1 土を触ってるだけで、めちゃくちゃ癒されるんですけど…?

これ、本当にびっくりしました。ただ土を触っているだけなのに、ものすごく心が落ち着いていくんです。最初は「気のせいかな?」と思ったんですけど、違いました。ひんやりとして、少しざらっとした土の感触が、手のひらから全身に伝わって、ささくれ立っていた神経がスーッと凪いでいくような感覚。これ、科学的にも「アースシング(アーシング)」とか言われていて、大地に触れることで心身がリラックスする効果があるらしいんですよ。マジか!ってなりましたよね。

しかも、陶芸中は物理的にスマホを触れません。手が泥だらけですから。これが、現代人にとっては最高のデジタルデトックスになるんです。普段、いかに私たちが無意識にスマホを手に取り、情報に振り回されているか。それを強制的に断ち切られることで、頭の中が驚くほどクリアになる。目の前の土の形をどうするか、ということだけに集中する。これって、一種の瞑想に近い状態なのかもしれません。仕事のプレッシャーも、人間関係の悩みも、この瞬間だけはどこかへ消えていく。アロマテラピーならぬ、「土テラピー」。いや、これは本当に効果絶大ですよ。

驚きその2 自分の「歪み」が、まさか「愛おしい」に変わるなんて

先ほども少し触れましたが、この体験は私の価値観をガラッと変えてくれました。不器用な私は、当然ながら完璧な形の器なんて作れません。ろくろを使っても手びねりでも、どこかしら歪むし、厚みも均一にならない。「あーあ、やっぱり私には向いてないのかも…」なんて、作業中に何度落ち込んだことか。

でも、焼き上がって数週間後に自宅に届いた、私の初めての作品(確か、湯呑みだったかな)を見た時、言葉を失いました。そこにあったのは、お店で売っているようなツルンとした綺麗な器じゃない。飲み口が少し波打って、側面には私の指の跡がうっすらと残っている、いびつな湯呑み。でも、なぜか、その「いびつさ」がたまらなく愛おしく見えたんです。「あ、ここ、ちょっと厚くしすぎちゃったとこだな」とか「この歪み、あの時先生に直してもらった跡だ」とか、作る過程の記憶が全部蘇ってくる。

完璧じゃないからこそ、そこには私の物語が詰まっている。そう思えた瞬間、自分の不器用さや欠点みたいなものが、なんだか許せたような気がしたんです。社会に出ると、どうしても「できる・できない」「正しい・間違い」で評価されがちじゃないですか。でも、陶芸の世界では、私の「歪み」は「味」であり「個性」として受け入れられた。この感覚は、本当に衝撃でした。自分の手が生み出した不完全なものを、心から「可愛い」と思える。これって、自分自身を肯定することに繋がる、すごく尊い体験だと思います。

驚きその3 自分で作った器で食べるご飯は、いつもの3倍美味い(マジで)

そして、最後にして最大の衝撃。それは、自分で作った器を使って食事をすることの、圧倒的な幸福感です。これはね、もう体験した人にしか分からないかもしれない。でも、なんとか伝えたい!

初めて作った例のいびつな湯呑みに、温かいお茶を注いだ時のこと。手に伝わる熱の感じが、いつもと全然違うんです。自分の手の形に合わせて作った(というか、結果的にそうなった)からか、なんだかしっくりくる。そのお茶が、もう、とんでもなく美味しく感じられて。大げさじゃなく、本当に。

一番感動したのは、初めて作ったお茶碗で、炊き立ての白米を食べた時ですね。メニューはただの卵かけご飯。でも、その一口を食べた瞬間、「うまっ…!」って声が出ました。いつものお茶碗で食べるのとは、満足感が段違いなんです。自分が土をこねて、形作って、釉薬を選んで、それが焼かれて、はるばる私の元へやってきてくれた。そのストーリー全部を味わっているような、そんな感覚。

ただの食事が、ものすごく豊かで、感謝に満ちた特別な時間に変わるんです。これはもう魔法ですよ。自分で作った器で食べたり飲んだりするだけで、日常のクオリティが爆上がりします。断言します、いつものご飯が3倍は美味しくなります!(※個人の感想ですが、たぶんみんなそう思うはず)

陶芸の「その後」もっとハマったらどうする?

体験教室に行ってみて、「うわ、陶芸、楽しいかも…!」となったあなた。ようこそ、沼のこちら側へ。一度その魅力に気づいてしまったら、もう後戻りはできません。体験教室はあくまで入り口。その先には、さらに深く、面白く、広大な陶芸の世界が広がっています。じゃあ、もっと続けたくなったらどうすればいいの?という、ネクストステップについてお話ししますね。

体験の次は「陶芸教室」に通ってみるという選択肢

体験教室が単発の「お試し」だとしたら、陶芸教室は継続的に通う「習い事」です。多くの教室が月謝制(月に2回とか4回とか)で、決まった曜日や時間に通うことになります。体験教室との一番の違いは、できることの幅が圧倒的に広がること。

体験では選べる釉薬(うわぐすり:器の色を決める薬品)の種類が限られていることが多いですが、教室に通えば何十種類もの中から自由に選べたり、自分で釉薬を調合したりすることもできるようになります。作り方も、手びねりや電動ろくろはもちろん、板状の粘土から作る「タタラ作り」や、粘土を紐状にして積み上げる「手びねり」の応用編など、新しい技法をどんどん教えてもらえます。まさに、やればやるほど奥深さに気づかされるフェーズ。

そして、もう一つの大きな魅力が「仲間」ができること。同じように陶芸が好きな人たちと、ああでもないこうでもないと作品について語り合ったり、他の生徒さんのすごい作品を見て「私もあんなの作りたい!」と刺激を受けたり。これがまた、めちゃくちゃ楽しいんですよ。教室を選ぶときは、先生との相性や工房の雰囲気、そして何より「自分が無理なく通えるか」が大事。いくつかの教室を見学させてもらって、自分にぴったりの場所を見つけるのがおすすめです。

自宅で陶芸?「おうち陶芸」のリアルな話

「教室に通うのは時間的に難しいな…」とか「もっと自分のペースでやりたい!」という人には、「おうち陶芸」という選択肢もあります。最近は、家庭用のオーブンで焼ける特殊な粘土と道具がセットになった「おうち陶芸キット」みたいなものが、たくさん売られています。これなら、自宅のテーブルで気軽に陶芸が楽しめますよね。

メリットは、なんといってもその自由さ。夜中でも早朝でも、やりたいと思った時にすぐに土に触れる。誰にも気兼ねなく、好きな音楽をかけながら、思う存分作品作りに没頭できる。これは魅力的です。

…が、しかし。リアルな話をすると、デメリットも結構あります。まず、一番のハードルは「焼成」。オーブン粘土は手軽ですが、やはり本格的な窯で焼いたものとは強度や質感が異なります。そして、何より大変なのが「準備と片付け」。土って、結構散らかるんですよ。乾燥した土の粉が舞ったり、泥水がはねたり。作業スペースの確保と、終わった後の掃除はなかなかの重労働です。本格的な粘土を使う場合は、焼成してくれる窯を探して持ち込む必要があります。手軽に見えて、実は結構な手間と覚悟がいるのがおうち陶芸。個人的には、まずは教室で基本を学んで、勝手がわかってから挑戦するのが安心かな、と思います。でも、こんな選択肢もあるんだって知っておくだけで、夢が広がりますよね。

まとめ 「いつか」を「今日」に変えて、土にまみれる最高の週末を手に入れよう

ここまで読んでくれて、本当にありがとうございます。私がどれだけ陶芸に心を奪われているか、その熱量、少しは伝わりましたでしょうか。

この記事で私が一番伝えたかったことは、本当にシンプルです。「いつか陶芸をやってみたい」と思っているなら、その「いつか」は今日にしようよ、ということ。陶芸は、特別なスキルや芸術的なセンスがなくても、誰だって楽しめる最高の趣味です。必要なのは「やってみたい」という、ほんの少しの好奇心と、一歩踏み出す勇気だけ。

土のひんやりとした感触に癒され、無心で形を作ることに没頭し、自分の不器用ささえも「味」として愛せるようになる。そして、自分で生み出した世界に一つだけの器で、毎日のご飯を食べる。この「作る喜び」と「使う感動」が地続きになっている趣味って、実はなかなかないんじゃないでしょうか。

あの時、ヤケクソで工房に電話した自分を、今ならめちゃくちゃ褒めてあげたいです。「よくやった!」って。もしあのまま「いつか、いつか…」と言い続けていたら、私はこの最高の感動を知らないまま、今も灰色の週末を送っていたかもしれません。そう思うと、ちょっと怖いくらいです。

だから、あなたにも同じ言葉を贈ります。悩んでいる時間が、本当にもったいない。まずは、この記事を閉じたその手で、スマホで「陶芸体験 近所」と検索してみてください。そこが、あなたの新しい世界の入り口です。さあ、土にまみれる、最高にクリエイティブで癒される週末を手に入れに行きましょう。あなたの人生に、温かい手作りの彩りが加わることを、心から願っています。