【陶芸初心者へ捧ぐ】玉づくり練習こそ最強の道!不器用な私が器を作れた全記録

陶芸って、なんだか敷居が高いイメージ、ありませんか?「手先が不器用だから…」「教室に通う時間もお金もないし…」なんて声が聞こえてきそうです。わかります、すっごくわかります。私も最初はそうでしたから。でも、もし、たった一つの練習法で、驚くほど陶芸の世界が身近になるとしたら…知りたくないですか?

結論から言いますね。その魔法こそが「玉づくり」です。この記事では、なぜ玉づくりが陶芸初心者にとって最高の練習法なのか、そして、不器用を自認していたこの私が、どうやって歪みながらも愛おしい器を生み出せるようになったのか、その全てを包み隠さずお話しします。

ぶっちゃけ、電動ろくろで作ったようなシュッとした器は作れません。でも、自分の手だけで土の塊から形が生まれるあの感動は、一度味わうと病みつきになりますよ。あなたの手の中にある土塊が、世界に一つだけの、あなただけの物語を持つ器に変わる。この記事を読み終える頃には、きっとあなたも土をこねたくてたまらなくなっているはず。さあ、一緒に最高にクリエイティブで、ちょっと泥臭い陶芸の世界へ飛び込んでみましょう!

玉づくりが陶芸上達の一番の近道だと私が断言する理由

世の中には電動ろくろとか、タタラづくりとか、かっこよくてお洒落な陶芸技法がたくさんありますよね。私も最初は、あの「ゴースト」みたいに電動ろくろを回すのに憧れていました。でも、いろんな技法をかじってみて、今、心の底から言えることがあります。

それは、すべての基本は「玉づくり」にある、ということです。ここをじっくり練習することが、結果的に上達への最短ルートなんです。え?地味だって?いやいや、とんでもない!これほど奥が深くて、面白くて、自分の成長がダイレクトに感じられる練習はないんですよ。

理由1 陶芸の基本「感じる・形づくる」が全て凝縮されているから

考えてみてください。玉づくりって、基本的に使うのは自分の「手」だけです。土の塊を、指先だけで器にしていく。…で、ですよ。これが何を意味するかというと、土の硬さ、水分量、厚み、重さ、そのすべてを、自分の感覚だけで判断しなきゃいけないってことなんです。

電動ろくろみたいに機械が遠心力で助けてくれるわけじゃない。土と一対一の、まさに真剣勝負!指先に全神経を集中させて、「あ、ここの壁がちょっと薄くなってきたな」「おっと、こっちの底はまだ分厚いぞ」と感じ取る。この「感じる力」こそが、陶芸のあらゆる技術の根幹にあるものなんです。

正直に言います。この感覚が養われていないと、電動ろくろを回したって、ただ土に振り回されて終わるだけ。ぐにゃぐにゃになって、「あーもう!」ってなるのがオチです。玉づくりの練習は、あなたの指先を「土と対話できる魔法のセンサー」に育ててくれる、最高のトレーニングジムみたいなもの。地味に見えるかもしれませんが、ここで流した汗は、絶対にあなたを裏切りません。

理由2 驚くほど手軽!特別な道具がほとんどいらないから

陶芸を始めようと思った時、まず頭をよぎるのが「道具、何がいるの…?」ってことじゃないでしょうか。電動ろくろなんて、家に置けるわけないし、高価な道具を揃えるのも大変そう…。その点、玉づくりは本当にミニマムに始められます。

極端な話、必要なのは「土」と「自分の手」、そして「作業する場所」だけ。え、それだけ?って思いますよね。そう、本当にそれだけなんです。もちろん、あると便利な道具はいくつかありますが、なくても形にはなります。私が最初に作った湯呑みなんて、まさに土と手だけで作りましたからね。

この手軽さは、本当に大きなメリットです。思い立ったが吉日、「よし、今日やってみよう」がすぐに実現できる。高価な道具を前に「元を取らなきゃ…」なんてプレッシャーを感じることもない。ただ純粋に、土と触れ合う楽しさからスタートできる。この心理的なハードルの低さが、練習を長続きさせる秘訣だったりするんですよね。

理由3 失敗すら「最高の味」になるという圧倒的な魅力

断言します。玉づくりで、最初から完璧なシンメトリーの器なんて作れる人はいません。絶対にいません!歪むし、指の跡は残るし、厚みもバラバラ。でも、そこがいいんじゃないですか!

電動ろくろで作った器は、確かに美しい。でも、どこか工業製品のような均一さがあって、面白みに欠けると感じることもあります(個人の感想です)。一方で、玉づくりで作った器は、作った人の手の跡、その時の迷いや集中が、そのまま形として残ります。ちょっと歪んだ飲み口、親指でぐっと押し込んだ跡が残る内側。それら全てが、その器だけの「景色」となり、「味」になるんです。

「あ、この歪みは、あの時ちょっと集中力が切れた時のやつだな」なんて、後から見返すと笑えてくる。失敗した部分すら、愛おしい思い出になる。この懐の深さ、玉づくりならではの魅力だと思いませんか?完璧を目指さない。むしろ、不完全さを楽しむ。このマインドが、創作活動を何倍も豊かにしてくれるんですよ。

さあ始めよう!玉づくりのための最低限の準備

玉づくりの魅力、伝わりましたか?「よし、やってみたい!」と思っていただけたなら嬉しいです。じゃあ、具体的に何を準備すればいいの?という話をしますね。先ほど「手と土だけ」と言いましたが、もう少しだけ快適に、そして後片付けが楽になるアイテムもご紹介します。でも安心してください。どれも高価なものじゃないし、家にあるもので代用できるものばかりです。

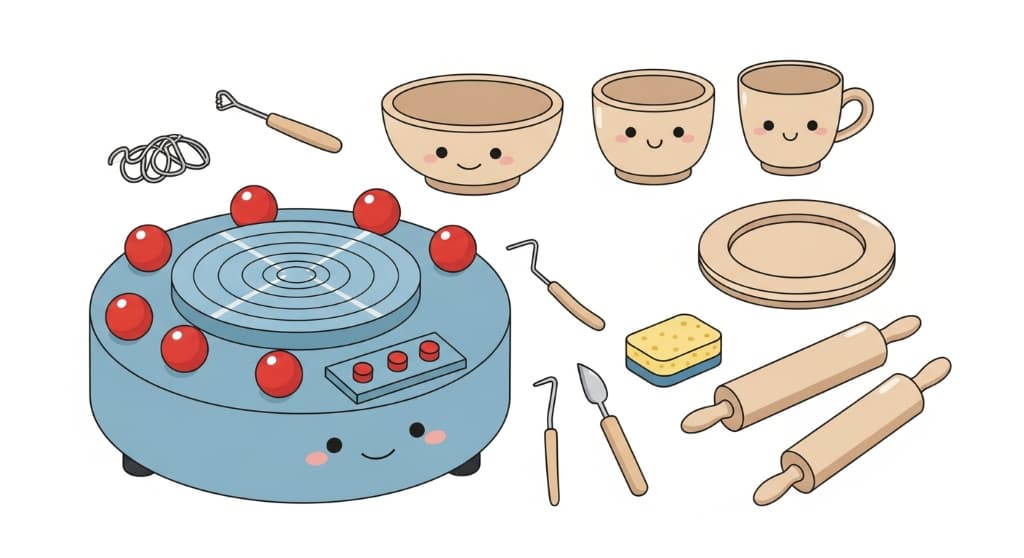

準備1 まずはこれだけ!必要最低限の道具たち

まず、主役の「陶芸用の土」。これはさすがに粘土遊び用のものじゃなくて、ちゃんと焼き物になる土を用意しましょう。ネット通販や東急ハンズのようなお店で、1kg単位から手軽に買えます。最初は「信楽(しがらき)の並土」あたりが扱いやすくておすすめです。

次に、作業台。テーブルでOKですが、土が直接つかないように、ビニールシートや要らない布を敷きましょう。私は100円ショップで買ったレジャーシートを愛用しています。

そして、あると便利なのが「水を入れる容器」。お茶碗とかで十分です。手を濡らしたり、土の表面を滑らかにしたりする時に使います。あと、「糸」。土を切る時に使います。タコ糸とかで大丈夫です。

へらやカンナといった専門的な道具もありますが、最初はなくても全く問題ありません。自分の指が最高の道具です。まずはこのミニマムなセットで、土と戯れることから始めてみましょう。

準備2 初心者はどの土を選べばいい?土選びの超基本

「土って言われても、種類が多すぎてわからない…」となりますよね。わかります。私も最初は「赤土?黒土?何が違うの?」状態でした。初心者の方が最初に選ぶ土として、私がおすすめするポイントは3つです。

1つ目は「キメが細かくて、よく伸びる」こと。キメが粗い土は、伸ばす時にひび割れしやすくて、結構心が折れます。その点、信楽の土や、萩(はぎ)の土なんかは比較的扱いやすいと言われています。商品の説明に「初心者向け」とか「手びねり向き」って書いてあるものを選ぶのが一番確実ですね。

2つ目は「焼いた時の色の変化が楽しめる」こと。作る楽しみももちろんですが、焼いた後にどうなるかっていうのも大きな楽しみの一つ。例えば、焼くとほんのりピンク色になる土とか、鉄点(黒い斑点)が出る土とか。自分の好みの風合いを想像しながら選ぶと、モチベーションが爆上がりしますよ。

最後は、あまり欲張って大量に買わないこと。土は乾燥するとカチカチになって使えなくなります。まずは1kg〜2kgくらいから試してみて、自分に合う土を見つけていくのがおすすめです。

準備3 作業場所の確保と汚れないためのちょっとした工夫

さあ、道具も土も揃った。でも、どこでやる?アパートやマンションだと、汚れるのが心配ですよね。私もそうでした。でも、ちょっとした工夫で、意外となんとかなるものです。

一番のおすすめは、やっぱりビニールシートや新聞紙を床やテーブルに広範囲に敷くこと。「これでもか!」ってくらい敷いておくと安心です。作業中は土の粉が意外と舞うので、換気も忘れずに。

服装は、言うまでもなく「汚れてもいい服」。エプロンをするのがベストですね。私はもう「陶芸用」と決めたTシャツとジャージでやっています。

そして、地味に大事なのが「終わった後のこと」を考えておくこと。使い終わった土や道具を洗う時、そのままシンクに流すのは絶対にNG!配水管が詰まる原因になります。必ず、大きめのバケツを2つ用意して、一つ目のバケツで大まかな土を落とし、二つ目のバケツで仕上げ洗いをする。そして、バケツの底に溜まった土の沈殿物は、乾かしてからゴミとして捨てる。この一手間が、後々のトラブルを防ぎます。面倒ですけど、これは絶対に守ってくださいね!

いよいよ実践!魂を込める玉づくりの基本ステップ

準備は万端ですか?それでは、いよいよ土に触れていきましょう。ここからは、玉づくりの基本的な流れを、私の失敗談も交えながら生々しくお伝えしていきます。頭で理解するより、まずは感じること。あなたの手のひらから、新しい形が生まれる瞬間を楽しみましょう!

ステップ1 土殺し(菊練り)は粘土に魂を込める儀式だ

買ってきた土は、そのままでは使えません。まずは「土殺し」または「菊練り」と呼ばれる作業をします。これは、土の中の空気を抜いて、硬さを均一にするための、とーっても大事な工程。これをサボると、焼いた時に作品が割れる原因になるので、絶対に手を抜かないでくださいね。

やり方は…文章で説明するのがめちゃくちゃ難しいんですが(笑)、土の塊を体重をかけて前に押し、90度回してまた押す、というのを繰り返します。これを続けていくと、土の表面に菊の花のような模様が浮かび上がってくるんです。これが「菊練り」と呼ばれる所以。

正直、これが一番の難関かもしれません。私も最初は全然できなくて、ただ土をこねくり回しているだけでした。腕はパンパンになるし、「私、何やってるんだろう…」って途方に暮れたことも。でも、諦めずに続けていると、ある日ふっと、土が自分の手の動きに素直についてきてくれる瞬間が訪れるんです。土と一体になれたような、あの感覚!これはもう、魂を込める儀式そのもの。焦らず、じっくり土と対話するように練ってみてください。

ステップ2 全ての土台!まん丸で綺麗な「玉」を作るのが第一関門

菊練りが終わったら、いよいよ器の元となる「玉」を作ります。練り上げた土を両手で包み込むようにして、コロコロと転がしながら、まん丸の球体にしていく。

「え、ただ丸めるだけでしょ?」って侮ってはいけません。これが意外と難しい!表面にシワが寄ったり、ひび割れができたり。綺麗な球体を作るコツは、手のひら全体で、優しく、でも均一な圧力をかけ続けること。表面が乾いてきたら、少しだけ指先に水をつけて撫でてあげると、滑らかになります。

ここでいかに綺麗で、表面に傷のない玉を作れるかが、後の工程のやりやすさに直結します。ここでできたシワやひび割れは、後々まで祟りますからね…(経験者は語る)。野球のボールを握るような、そんな感覚で、愛情を込めて、まん丸の「我が子」を生み出してあげてください。この完璧な球体を眺めているだけで、なんだかもう満足しちゃいそうになりますよ。

ステップ3 親指で穴を開ける!器の運命を決める神聖な瞬間

さあ、いよいよです。あのまん丸で愛おしい玉に、命を吹き込む時が来ました。玉を片方の手にしっかりと持ち、もう片方の手の親指を、玉の中心にゆっくりと、まっすぐに突き刺していきます。ぎゅぅぅぅっと。

この瞬間、めちゃくちゃ緊張します!ここで曲がってしまったら、器全体が歪んでしまう。底に穴を開けてしまったら、元も子もない。焦らず、深呼吸して、一点に集中。親指の先に全神経を集めて、土の中心核へと進んでいく感覚。なんだか、地球の中心に向かってドリルを進めているような、壮大な気分になります。

底に1cmくらいの厚みを残すのが理想です。指で底の厚みを確かめながら、ゆっくりと穴を広げていきましょう。この「穴を開ける」という行為こそが、ただの土の塊を「器」という役割を持つものへと変える、まさに運命の分岐点。この神聖な瞬間を、ぜひ味わってください。

ステップ4 指で壁を均一に伸ばしていく!土との対話のクライマックス

穴が開いたら、いよいよ壁を伸ばしていく工程です。これが玉づくりのクライマックスであり、一番楽しくて、一番難しいところ!

内側に親指、外側に残りの四本の指を添えて、下から上へと、少しずつ壁をつまみ上げるようにして薄くしていきます。この時、絶対に焦って一気に伸ばそうとしないでください。ミリ単位で、少しずつ、少しずつ。ろくろのように回しながら、均一な厚みになるように意識します。

指先に伝わってくる土の厚みを感じてください。「あ、ここはまだ厚いな」「お、ここは薄くなってきたぞ」。まさに、指先が土と対話している感覚です。口の部分が広がってきたり、厚みがバラバラになったり、いろんなトラブルが起こります。でも、それも全部含めて楽しむ!

だんだんと土の塊が、湯呑みのような、お茶碗のような形に立ち上がってくる。自分の手の中で、無から有が生まれるこの過程は、本当に感動的です。最初は不格好でも全然OK。自分の指が作り出した、世界に一つの形を、ただただ愛でてあげてください。

誰もが通る道!玉づくり練習でよくある失敗と私の乗り越え方

さて、ここまで理想的な流れを話してきましたが、現実はそんなに甘くありません!絶対に失敗します。断言します。でも、安心してください。その失敗、陶芸をやる人なら全員が通る道です。ここでは、私が実際に経験してきた「あるある失敗」と、どうやってそれを乗り越えてきた(あるいは受け入れてきた)か、恥を忍んで告白しますね。

失敗例1 口がどんどん広がって「お皿」になっちゃう問題

これ、本当にあるあるですよね!湯呑みを作っていたはずなのに、気づいたら縁がべろーんと広がって、浅いお皿みたいになっちゃうやつ。私も何度、意図しないお醤油皿を生み出したことか…。

原因は、壁を上に伸ばす時、指の力が外側に向きすぎていること。上に、上に、と意識しているつもりでも、無意識に外へ外へと広げちゃってるんです。

対策としては、まず「意識改革」。上に伸ばすというよりは、「内側に少しすぼめながら上に伸ばす」くらいの気持ちでやってみてください。両手で器全体を優しく包み込んで、きゅっと内側に戻してあげるのも効果的です。

でもね、もしお皿になっちゃったら、それはそれ。もう「これは最初からお漬物用のお皿として作りました」って顔をしちゃえばいいんです。失敗から名作が生まれることだってある。そうやって開き直るのも、創作を続ける上では大事なスキルですよ。

失敗例2 厚みがバラバラ!分厚い底とぺらぺらの口問題

これも悩ましい問題です。底の方はやたらと分厚くて重いのに、口に近づくにつれて壁がぺらっぺら。ちょっと触っただけでぐにゃっといきそうで怖い!みたいな状態。

原因は、壁を伸ばす時の指の力の入れ方が均一でないこと。特に、作り始めの底に近い部分は力が入りにくく、ついつい厚いまま放置しがちなんです。

対策は、とにかく「触って確認する」こと。こまめに内側と外側から指で壁をつまんで、厚みをチェックする癖をつけましょう。そして、厚い部分を見つけたら、そこを重点的に、少しずつ、丁寧に伸ばしていく。口の部分だけをいじるのではなく、必ず下の方から全体を意識して伸ばすのがポイントです。

それでも均一にならなかったら?もう、それも「味」です!分厚い底の安定感と、薄い口当たりの繊細さ。そのアンバランスさが、逆に面白いじゃないですか。完璧じゃないからこそ、手作りならではの温かみが出るんです。

失敗例3 指跡が残りすぎてボコボコ!なめらかにならない問題

玉づくりをすると、どうしても指の跡が残ります。それが味だとは言ったものの、「それにしてもボコボコすぎる…」と気になることもありますよね。まるでクレーターだらけの月面みたいになってしまうこと、私もありました。

これを滑らかにするには、いくつか方法があります。一つは、指に少しだけ水をつけて、表面を優しく撫でてあげること。ただし、水のつけすぎは禁物!土がべちゃべちゃになって、逆に形が崩れる原因になります。

もう一つ、おすすめなのが「なめし革」を使うこと。セーム革とも呼ばれる、鹿などの柔らかい革です。これを少し湿らせて表面を撫でると、指跡が綺麗に消えて、しっとりとした滑らかな肌合いになります。この一手間で見栄えがぐっとプロっぽくなるので、試してみる価値ありですよ。

それでも残る指跡は、もうあなたのサインです。あなたの指が、その器を作ったという紛れもない証拠。そう思えば、なんだか愛おしく見えてきませんか?

失敗例4 高台(こうだい)ってどう作るの?底が平らで不安定問題

器の底にある、輪っか状の部分。あれを「高台」と言います。高台があると、器が安定するし、見た目もぐっと引き締まります。でも、玉づくりでこれを作るのって、どうすればいいの?ってなりますよね。

簡単な方法は、器がある程度乾いてから(革のような硬さになった時)、「削り出す」というやり方です。カンナや竹べらといった道具を使って、底を少しずつ削って高台の形を作り出していく。これはこれで楽しい作業です。

でも、道具がない場合は、「紐づくり」を応用する手もあります。粘土で細い紐を作って、それを器の底にぐるっと巻きつけて接着し、高台にするんです。接着面には、フォークなどで傷をつけて(これを「ドベ」と言います)、水で溶いた泥状の粘土を塗ってからくっつけると、しっかり接着できます。

最初は高台なしでも全然OK!底が平らな「ベタ高台」の湯呑みも、素朴で可愛いものです。まずは形を作ることを楽しんで、慣れてきたら高台づくりにもチャレンジしてみてください。できることが増えていく喜びも、陶芸の醍醐味ですからね。

もっと楽しく!玉づくり練習を続けるためのモチベーション維持術

どんなに楽しいことでも、一人で黙々と練習していると、だんだん飽きてきたり、上達しない自分に嫌気がさしたりすることもあります。陶芸は長く付き合っていく趣味。だからこそ、楽しく続けるための工夫がとっても大事なんです。ここでは、私が実践してきたモチベーション維持の方法をいくつかご紹介しますね。

方法1 とにかくたくさん作って並べてみる!成長が目に見える快感

練習、練習、また練習…。一つ一つの作品と向き合っていると、自分の成長ってなかなか感じにくいものです。「昨日と何も変わってないじゃないか…」なんて落ち込んだり。

そんな時におすすめなのが、「とにかく数をこなして、全部並べてみる」こと。下手でも、歪んでいても、気に入らなくても、捨てないで取っておくんです。そして、10個、20個と溜まってきたら、ずらーっと並べてみてください。

きっと、驚くはずです。「あれ?最初の頃に比べて、少し形が整ってきたかも」「口の厚みが、前よりは均一になってる!」。そう、一つ一つは小さな変化でも、並べてみれば、あなたの確実な成長の軌跡がそこにはあるんです。この「見える化」は、何よりのモチベーションになります。自分の頑張りを、自分の目で見て、褒めてあげる。これ、すごく大事なことですよ。

方法2 誰かにプレゼントする!という具体的な目標を立てる

「自分のために作る」のも素敵ですが、「誰かのために作る」と思うと、不思議と力が湧いてくるものです。「お母さんの誕生日に、手作りの湯呑みをあげよう」とか、「友達の結婚祝いに、夫婦茶碗を作ってみよう」とか。

具体的な目標があると、練習にも熱が入ります。「あの人は、ちょっと小ぶりな方が好きかな」「この色合いなら、喜んでくれるかも」。相手の顔を思い浮かべながら土をこねる時間は、本当に幸せなものです。

もちろん、最初はプロが作ったような綺麗なものはできません。でも、心がこもった手作りのプレゼントは、どんな高級品よりも価値がある、と私は信じています。あなたの時間と愛情がこもった器は、きっと相手にとって、かけがえのない宝物になるはずです。たとえちょっと歪んでいたとしても、ね。

方法3 たまには電動ろくろに浮気したっていいじゃないか

ずっと玉づくりばかりやっていると、やっぱり電動ろくろへの憧れが再燃することもあります。そんな時は、思い切って一日体験教室などに行ってみるのも、すごく良い気分転換になりますよ。

玉づくりで土の感覚をしっかり養った後だと、電動ろくろの理解度も格段に上がっているはずです。「あ、この土の動き、玉づくりで壁を伸ばす時の感覚に似てる!」なんて発見があったり。逆に、電動ろくろの難しさを知ることで、「自分の指だけで形を作る玉づくりって、やっぱりすごい技術なんだな」と、練習へのモチベーションが再燃することもあります。

一つの技法に固執せず、いろんな陶芸の楽しさに触れてみる。そうやって視野を広げることが、結果的にあなたの陶芸ライフをより豊かで、長続きするものにしてくれるんです。浮気、大歓迎ですよ!

まとめ 玉づくりから広がる、あなただけの無限の陶芸世界へ

ここまで、陶芸の玉づくり練習について、私の熱量と体験談を込めて語ってきましたがいかがでしたでしょうか。玉づくりは、ただの地味な基礎練習ではありません。土と対話し、自分の指先で無から有を生み出す、創造の喜びに満ちた魔法のような時間です。陶芸の全ての基本が詰まったこの練習は、あなたを確実に上達へと導いてくれる最高の近道だと、私は信じています。

最初はうまくいかないことだらけでしょう。器がお皿になったり、壁がボコボコになったり。でも、その失敗の一つ一つが、あなたの作品にしかない「味」となり、物語になります。完璧な器を目指す必要なんて、どこにもないんです。不格好で、歪んだ、あなただけの一客。それこそが、手作りの何よりの価値ではないでしょうか。

この記事を読んで、少しでも「土に触ってみたい」と思っていただけたなら、これ以上嬉しいことはありません。まずは小さな土の塊から、あなただけの物語を紡いでみてください。玉づくりの先には、電動ろくろや、絵付けや、釉薬の世界など、さらに広大で魅力的な陶芸の世界が広がっています。さあ、一緒にこの沼…いえ、素晴らしい趣味の世界を楽しみましょう!