陶芸初心者が最初に作るべきはコレ!不器用でも絶対かわいくなる「作りやすいもの」の正体

「陶芸、やってみたいけど、何を作ればいいかわからない…」

「私、不器用だから、変なものができちゃいそう…」

そんな風に思っていませんか?わかります!私もそうでしたから。でも、断言します。陶芸は、センスや器用さなんて全く関係ありません。大事なのは「これ、作りたい!」っていうワクワクする気持ちと、ほんのちょっとのコツだけ。

この記事では、陶芸を始めたばかりのあなたが、絶対に挫折せずに「私、天才かも…?」と自画自賛しちゃうくらい愛おしい作品を作れる、とっておきの「作りやすいもの」を徹底的に解説します。結論から言うと、初心者が最初に作るべきは「平たくて、小さいもの」です。例えば、や箸置き。なぜなら、これらが一番失敗しにくく、しかも完成した時の満足感がとてつもなく高いから。

この記事を読み終える頃には、あなたは「何を作ろう…」という迷いから解放され、「早く土を触りたい!」とウズウズしているはず。そして、自分で作った世界に一つだけの器で、いつものご飯が何倍も美味しくなる…そんな最高の体験への第一歩を踏み出せることをお約束します。

陶芸初心者はまず「平たくて小さいもの」から作ろう!それが成功への一番の近道

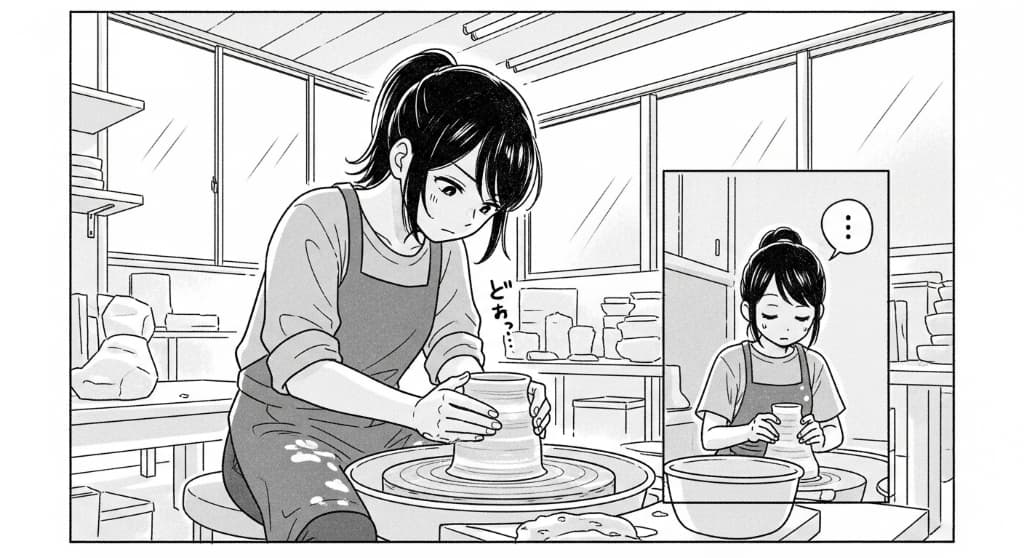

陶芸教室の扉を叩いた日、周りの人たちが電動ろくろを巧みに操って、美しい壺や大皿を作っているのを見て、「うわー、すごい!私もあんなの作りたい!」って思いますよね。ええ、私も思いました。そして、意気揚々とラーメン鉢に挑戦し、見事に玉砕しました。あの時の、ぐにゃりと歪んでいく土の感触と先生の苦笑いは、今でも忘れられません。だからこそ、声を大にして言いたいんです。初心者は、まず「平たくて小さいもの」から始めるのが、絶対におすすめです!

なぜ「平たくて小さいもの」が作りやすいのか?その3つの理由

なんでそんなに「平たくて小さいもの」を推すのか?それには、ちゃーんと理由があるんです。陶芸って、実は重力との戦いなんですよね。特に、高さのあるものを作ろうとすると、粘土自体の重みで形が崩れやすくなります。初心者のうちは、土の硬さの調整や、均等な厚みにする技術がまだ身についていないので、高さのある作品は難易度がぐんと上がってしまうんです。

その点、平たいお皿や箸置きならどうでしょう?重力の影響を受けにくいので、形が崩れる心配がほとんどありません。粘土を叩いて伸ばして、好きな形にカットする。これだけで、もう作品の土台は完成です。めちゃくちゃ簡単じゃないですか?

それに、小さい作品は短時間で完成形が見えるのも大きなメリット。集中力が途切れがちな初心者にとって、延々と続く作業は正直しんどい。でも、豆皿や箸置きなら、「あ、なんかいい感じになってきた!」という小さな成功体験をすぐに味わえます。この「できた!」という感覚が、次の作品へのモチベーションに繋がるんですよね。そして何より、小さくて平たいものは実用的!完成して家に持ち帰ったその日から、食卓で大活躍してくれます。自分で作った豆皿に醤油を注ぐ瞬間、箸置きに箸を置く瞬間…そのたびに「ふふっ」と嬉しくなる。この喜びこそが、陶芸の醍醐味なんです。

私が最初に大物を作って大失敗した生々しい話

ここで、私の赤裸々な失敗談を一つ。あれは忘れもしない、初めての陶芸体験の日でした。謎の自信に満ち溢れていた私は、「どうせなら毎日使えるものがいいな。よし、ラーメン鉢だ!」と高らかに宣言。先生は一瞬「お、おう…」という顔をしましたが、私のやる気を尊重してくれたのか、止めはしませんでした。

電動ろくろの前に座り、土に触れる。おお、なんだか陶芸家っぽい!最初は楽しかったんです。でも、土の中心を取る「土殺し」という基本の作業からもう大苦戦。先生に手伝ってもらい、なんとか中心が出た(気になった)ところで、いよいよ形作りへ。

「こう、親指をぐっと入れて…」先生の言う通りにやっているつもりなのに、なぜか土は私の言うことを全く聞いてくれません。縁を広げようとすれば、片方だけがビヨーンと伸びて不気味な形に。壁を薄くしようとすれば、指が突き抜けて穴が開く。え、なんで?なんでなの!?心の中はパニックです。周りでは楽しそうな笑い声が聞こえるのに、私のろくろの上には、もはやラーメン鉢の面影すらない、ぐにゃぐにゃの謎の物体が鎮座しているだけ。

時間だけが過ぎていき、焦りと絶望で汗がだらだら。最終的に、先生がほとんど手直ししてくれて、なんとか「深めの小鉢…のようなもの」が完成しましたが、私の心には「陶芸、むずかしい…向いてないかも…」という深い傷が刻まれました。この経験があったからこそ、断言できるんです。最初は、背伸びしちゃダメ、絶対。

これなら絶対失敗しない!初心者におすすめの「作りやすいもの」5選

私の失敗談で怖がらせてしまったらごめんなさい!でも大丈夫。これから紹介するものを作れば、あんな悲劇は起こりません。むしろ、「私ってば、才能あるじゃん!」とニヤニヤが止まらなくなること間違いなし。実際に私が作って「これだ!」と思った、最高に作りやすくて愛おしいアイテムたちを、熱量高めにご紹介しますね!

おすすめ① とにかく万能!日々の食卓が華やぐ「平皿・豆皿」

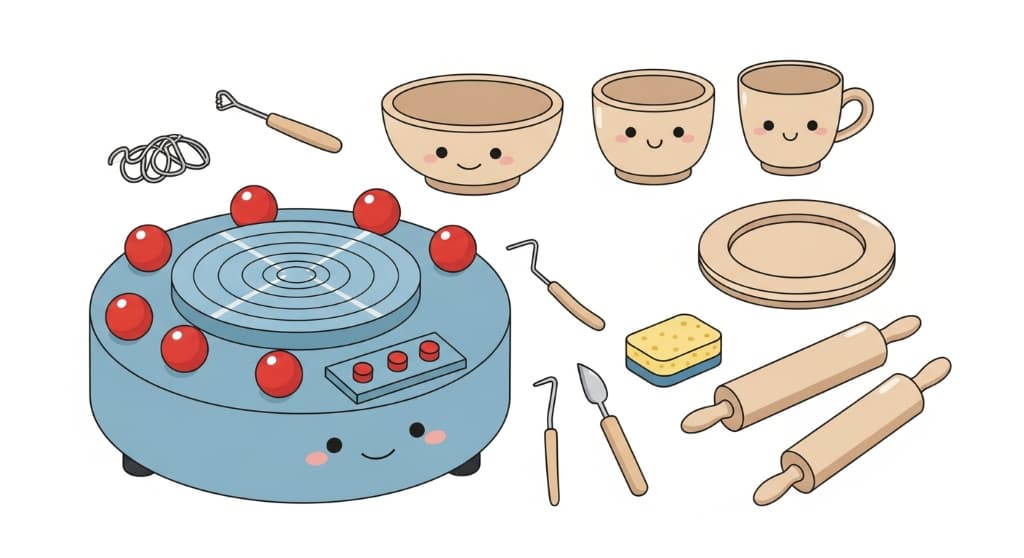

まず、絶対的王者として君臨するのが「平皿・豆皿」です。これはもう、初心者のための神アイテムと言っても過言ではありません。作り方は「タタラ作り」という手法がおすすめ。粘土を麺棒のようなもので均等な厚さに伸ばして、板状(タタラ)にするんです。あとは、その板を好きな形にカットして、縁を少しだけ立ち上げるだけ。ね、簡単でしょ?

丸い形にくり抜いてもいいし、ちょっといびつな四角にしたって、それが「味」になる。クッキーの型抜きを使ってみるのも楽しいですよ。私は初めて成功したのがこの豆皿で、ちょっと歪んだハートの形にしたんです。焼き上がってきたそれを見た時の感動たるや!たった一枚の小さなお皿が、いつもの食卓をパッと明るくしてくれました。お漬物を乗せたり、お醤油を入れたり、角砂糖を置いたり。何枚あっても困らないし、作るたびに違う形や釉薬(ゆうやく)の色を試せるから、飽きることがありません。最初の一個は、ぜひこの豆皿から始めてみてください。絶対に後悔させませんから!

おすすめ② 小さいは正義!集めたくなる可愛さ「箸置き」

「いやいや、お皿ですらハードルが高い…」という、そこの超・慎重派のあなた。わかります。ならば、もっと小さいものから始めましょう。「箸置き」です!これはもう、粘土遊びの延長線上。本当に少しの粘土を、指でこねこねして形を作るだけ。

例えば、粘土を細長くして、きゅっと結んだだけの形。葉っぱの形にして、葉脈を爪楊枝で描いてみる。猫の形に挑戦してみたり、シンプルな四角にスタンプを押してみたり。アイデアは無限大です。失敗したって、また丸めればいいだけ。この気軽さが最高なんです。

そして、この箸置き、小さいくせに食卓での存在感は抜群。季節ごとに違うデザインのものを作って並べたら、めちゃくちゃお洒落だと思いませんか?お客さんが来た時に「これ、作ったんだ」なんて言ったら、もう尊敬の眼差し間違いなし。それに、たくさん作っても場所を取らないし、ちょっとしたプレゼントにも最適です。この「小さいは正義」な箸置き作りは、土に慣れるためのウォーミングアップとしても完璧。気づけば、箸置きコレクターになっているかもしれませんよ。

おすすめ③ 不揃い感がたまらない!おうちカフェ気分の「フリーカップ」

「平たいものに慣れてきたし、そろそろ立体的なものも…」そんな風にステップアップしたくなったら、次におすすめなのが「フリーカップ」。ここでポイントなのが、電動ろくろではなく、「手びねり」で作るということです。特に「ひも作り」という手法。粘土をひも状にして、それをぐるぐると積み上げていくんです。

そうやって作ると、どうしたって完璧な円にはなりません。ちょっと歪んだり、表面がでこぼこしたり。でも、それがいい!その不揃いな感じが、たまらなく愛おしいんです。自分の手のひらにしっくり収まる、世界に一つだけの形。既製品にはない、温かみがそこに生まれます。

このフリーカップ、コーヒーやお茶を飲むのはもちろん、そば猪口として使ったり、ヨーグルトやアイスを入れたり、ペン立てや小物入れにしたって可愛い。まさにフリーダムなカップなんです。電動ろくろで作ったような、つるんとした完璧なカップも素敵だけど、手びねりならではの、土の跡が残る素朴なカップは、使うたびに心をほっこりさせてくれますよ。「完璧じゃなくていいんだ」って、器が教えてくれるような気がするんです。

おすすめ④ グリーンが映える!世界に一つの「ミニ植木鉢」

お部屋にグリーンを飾りたいな、と思っている人には「ミニ植木鉢」が断然おすすめです。これもフリーカップと同じく、手びねりで作るのが楽しい!多肉植物や小さなハーブにぴったりの、手のひらサイズの鉢を作ってみませんか?

作り方はフリーカップとほとんど同じですが、一つだけ絶対に忘れちゃいけない大切な工程があります。それは「底に水抜きの穴を開けること」。これを忘れると、植物が根腐れしてしまいますからね!デザインは自由自在。あえてゴツゴツした岩肌のような質感にしてみたり、表面に模様を彫ってみたり。釉薬をかけずに、土の素朴な風合いをそのまま楽しむ「焼き締め」という手法も、植木鉢にはすごく似合います。

ちょっといびつに出来上がった鉢ほど、生命力あふれる植物と相性が良かったりするから不思議です。自分で作った鉢に植えたグリーンがすくすく育っていく様子を見るのは、本当に嬉しいものですよ。植物を育てる楽しみと、器を作る楽しみ。二つの喜びを一度に味わえる、とっても贅沢な陶芸体験です。

おすすめ⑤ 置くだけでおしゃれ!意外なダークホース「アクセサリートレイ」

最後にご紹介するのは、意外なダークホース、「アクセサリートレイ」です。これは平皿作りの応用編。作り方は豆皿とほとんど同じで、タタラ作りで好きな形にカットするだけ。でも、用途を「アクセサリーを置く」と決めるだけで、なんだか一気におしゃれな気分になりませんか?

毎朝、その日のアクセサリーを選ぶとき。夜、疲れて帰ってきて指輪やピアスを外すとき。そこに、あなたが作ったお気に入りのトレイがあったら…?想像しただけで、ちょっと素敵じゃないですか。これは、釉薬の色で遊ぶのが特におすすめ。キラキラした光沢のある釉薬や、マットで落ち着いた色の釉薬。アクセサリーが映える色を想像しながら選ぶ時間は、最高に楽しいです。

形も、シンプルな円や四角だけでなく、雲の形や、動物のシルエットにしてみるのも個性的でいいですよね。実用性はもちろんだけど、それ以上に「暮らしを彩る」という役割を果たしてくれるのが、このアクセサリートレイ。陶芸って、ただ食器を作るだけじゃないんだなって、新しい扉を開けてくれるアイテムだと思います。

作りやすいだけじゃない!もっと作品を「愛おしく」するちょっとしたコツ

さて、何を作るかは決まりましたか?作るものが決まったら、次はそれをどうやって「自分だけの特別な作品」に育てていくか、です。ただ形にするだけじゃもったいない。ちょっとした意識の違いで、完成した時の愛おしさが爆発的にアップする、そんな魔法のコツをこっそりお教えします。これは技術というより、心構えに近いかもしれません。

「手びねり」こそ初心者の味方!電動ろくろはまだ早い?

陶芸といえば、映画『ゴースト』のあのシーンみたいに、電動ろくろをくるくる回す姿を思い浮かべますよね。かっこいい。わかります。でも、あえて言います。初心者はまず「手びねり」から始めましょう!私のラーメン鉢事件を思い出してください。電動ろくろは、一見簡単そうに見えて、実は土の中心を取ったり、均等な力で引き上げたりと、熟練の技が必要なんです。初心者がいきなりやると、土に振り回されて終わってしまう可能性が高い。

その点、「手びね-り」は、自分の手と土との一対一の対話です。ひんやりとした土の感触、指で押した時のむにゅっとした抵抗、手のひらで包んだ時の収まりの良さ。そのすべてをダイレクトに感じながら形作ることができます。「タタラ作り」や「ひも作り」といった手びねりの技法は、時間はかかるかもしれないけれど、その分、土とじっくり向き合える。自分の手の跡が、そのまま作品の個性として残るんです。これって、すごく素敵なことだと思いませんか?まずは土と友達になること。電動ろくろに挑戦するのは、それからでも決して遅くはありません。

完璧を目指さない勇気!「歪み」や「ムラ」は全部「味」になる

これは、陶芸を続ける上で、もしかしたら一番大切な心構えかもしれません。「完璧を目指さない勇気」。お店に並んでいるような、左右対称で、表面はつるつるで、どこにも欠点のない器。そういうものを作ろうとすると、途端に陶芸は苦行になります。ちょっとした歪みが許せなくなったり、厚さのムラが気になったり。そして、「ああ、また失敗した…」と落ち込んでしまう。

でも、ちょっと待って。手作りの良さって、そこじゃないはずなんです。少し傾いた飲み口、指の跡が残る表面、均一じゃない厚み。そのすべてが、あなたがその土と格闘し、対話し、愛情を注いだ証なんです。それこそが、既製品には絶対にない「味」であり、「温かみ」なんです。

私の持っているお気に入りのフリーカップも、上から見ると綺麗な円じゃなくて、ちょっと楕円形。でも、その歪みが不思議と私の手にしっくり馴染むんです。このカップでコーヒーを飲むたびに、「うん、いい形」ってにんまりしちゃいます。だから、どうか完璧主義は一旦ゴミ箱に捨ててください。あなたの作品の「欠点」に見える部分は、未来のあなたにとって、一番の「愛おしいポイント」になるんですから。

釉薬選びは直感でOK!想像と違う焼き上がりがまた楽しい

形ができて、乾燥させて、素焼きが終わったら、いよいよクライマックスの一つ「施釉(せゆう)」、つまり釉薬をかける作業です。棚には、いろんな色の釉薬がずらっと並んでいて、「どれにしよう…」って絶対に迷います。この釉薬、液体状の時はどれも地味な色をしているのに、窯で焼くと化学反応で劇的に色が変わるんです。

ここに、陶芸の面白さと、ある種のギャンブル性が潜んでいます。「この青、綺麗だな」と思ってかけても、焼き上がったら思ったより黒っぽくなったり。逆に「なんだこの地味な色は…」と期待していなかった釉薬が、息をのむほど美しい深緑色に変化したり。もう、全然思い通りにならない!でも、その「裏切り」が、また最高に楽しいんです。

もちろん、先生に「この土にはこの釉薬が合いますよ」とか「こういう風合いになりますよ」とアドバイスをもらうのも大切。でも、最後はもう、あなたの直感を信じてみてください。「なんか、これ気になる!」で選んじゃってOKです。想像と全く違う焼き上がりになったとしても、がっかりしないで。それは、窯の神様からのサプライズプレゼント。「へえ、こうなるんだ!面白い!」って、その偶然を楽しめたら、あなたはもう立派な陶芸家の仲間入りです。

まとめ あなただけの「最初の一つ」を作りに行こう

さて、ここまで陶芸初心者が作るべき「作りやすいもの」について、私の愛と熱量をたっぷり込めて語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。もう一度おさらいすると、大切なのは「平たくて、小さいもの」から始めること。豆皿や箸置き、フリーカップなど、背伸びせずに作れるものから挑戦すれば、失敗の悲しみではなく、「できた!」という大きな喜びを最初に感じることができます。

そして、技術よりももっと大切なのが「完璧を目指さない」という心構えです。あなたの作った器の歪みやムラは、欠点なんかじゃありません。それは、世界に一つだけの、あなただけの作品の「個性」であり「味」。どうか、その不完全さを愛してあげてください。

陶芸は、ただ物を作るだけの作業ではありません。ひんやりとした土に触れていると、日々の悩みやストレスがすーっと土に吸い取られていくような、不思議な癒やしの時間でもあります。上手いとか下手とか、センスがあるとかないとか、本当にどうでもいいんです。大事なのは、あなたが「楽しい」と感じること。土と対話し、自分の手で何かを生み出す喜びを味わうこと。

この記事を読んで、「なんだか私にもできるかも」「ちょっとやってみたくなったな」と、少しでも心が動いたなら、ぜひ今すぐ、お近くの陶芸教室や体験ワークショップを検索してみてください。そして、あなただけの「最初の一つ」を作ってみてください。その手から生まれた愛おしい器で食べるご飯は、きっと、今までで一番美味しいはずですから。あなたの陶芸ライフが、最高に楽しいものになることを、心から願っています!