陶芸初心者が最初に作る「皿」!私がドハマりした、世界で一枚のマイ皿作り

「陶芸って、なんだか難しそう…」「手先が不器用だから、私には無理かも…」なんて思っていませんか?わかります、すっごくわかりますよ!私も最初はそうでした。テレビで見るみたいに、ろくろの上でシュルシュル〜って綺麗な形を作るなんて、神業にしか見えませんでしたから。

でも、大丈夫!断言します。陶芸初心者こそ、まずはお皿作りに挑戦すべきなんです!なぜなら、お皿は驚くほど失敗が少なく、それでいて作った後の感動がとんでもなく大きいから。自分で作った、世界にたった一枚のお皿で食べるご飯、想像してみてください。スーパーで買ってきたお惣菜ですら、なんだか料亭の一品みたいに見えちゃうんですよ、これが(笑)。

この記事では、なぜ初心者にこそお皿作りがおすすめなのか、その理由から、具体的な作り方の基本、さらにはあなたの作品をワンランクアップさせる土や釉薬(ゆうやく)の選び方、そして後悔しない陶芸教室の選び方まで、私が実際に体験して「これ、最初に知りたかった〜!」と心から思った情報を、余すところなく詰め込みました。この記事を読み終わる頃には、きっとあなたも土を触りたくてウズウズしているはず。一緒に陶芸の世界への扉を開けてみませんか?

陶芸初心者はまず「皿」を作るべき3つの理由

もしあなたが陶芸に少しでも興味があるなら、最初に作るべきは「お皿」です!絶対に、お皿。マグカップでもなく、お茶碗でもなく、ましてや花瓶でもなく、お皿なんです。なんでそんなに言い切れるのかって?それは、私自身が「お皿作り」から陶芸の世界に足を踏み入れて、その楽しさと手軽さに、まんまと沼にハマってしまった張本人だからです。ここでは、私が熱く、しつこく(笑)お皿作りを推す理由を3つ、語らせてください!

理由1 とにかく失敗が少ない!「成功体験」が自信につながるんです

何事も、最初の一歩って大事じゃないですか。特に、新しい趣味を始めるときなんて、「できた!」っていう小さな成功体験が、次へのモチベーションに繋がりますよね。その点、お皿作りは陶芸の中でもダントツに失敗が少ないジャンルなんです。

考えてみてください。陶芸の華といえば「ろくろ」を思い浮かべる人が多いかもしれません。でも、あれって初心者がやると、まず間違いなく粘土がぐにゃ〜っと崩壊します(笑)。私も体験でやりましたけど、先生の手助けなしではただの泥遊びで終わるところでした。中心を取る「土殺し」っていう工程からして、もう意味がわからない!「なんで!?」「うわー!」って叫んでるうちに粘土は遠心力で彼方へ…なんてことも。

でも、お皿作りで主流の「手びねり」なら、そんな心配はほとんどありません。粘土の塊を叩いて伸ばしたり、指でじわじわ広げていったり。自分のペースで、自分の手の感覚を頼りに形作っていけるんです。たとえちょっと形が歪んだって、それが「味」になるのがお皿のいいところ。「あ、ここ、ちょっと凹んじゃったな」なんて部分も、焼き上がってみると愛おしくてたまらないんですよ。この「失敗しにくい」という安心感が、心に余裕を生んで、純粋に土と向き合う時間を楽しませてくれる。この最初の「私にもできた!」という感動が、あなたを陶芸の虜にさせる最初の魔法になるはずです。

理由2 実用性No.1!作ったその日から食卓の主役になれる感動

せっかく作るなら、ちゃんと使えるものがいいですよね?もちろん、マグカップもお茶碗も実用的です。でも、お皿の汎用性には敵いません!朝はパンと目玉焼きを乗せて。お昼はパスタ皿として。夜はメインディッシュの肉料理をどーん、と。なんなら、おやつの時間にクッキーを並べるだけでも、なんだか特別なカフェタイムみたいになっちゃう。

私が初めて作った、ちょっといびつな青いお皿。焼き上がって家に持ち帰った日、嬉しくて嬉しくて、その日の夕食は唐揚げだったんですけど、そのお皿に盛っただけで、いつもの3倍くらい美味しく感じました(笑)。夫も「お、なんかこの唐揚げ、高級そうだね」なんて言うもんだから、もう、にやにやが止まりませんよね。

作ったものが、すぐに日常生活に溶け込んで、毎日の食卓を彩ってくれる。この喜びって、本当に大きいんです。花瓶を作っても、毎日花を飾る習慣がなければ、ただの置物になってしまうかもしれない。でも、お皿は違う。私たちは毎日何かを食べるから、そのたびに「ああ、これ私が作ったんだよな」って、小さな幸せを噛みしめることができる。この実用性の高さと、日常に寄り添ってくれる感じが、お皿作りのたまらない魅力なんです。

理由3 デザインは無限大!あなたの「好き」を表現しやすいキャンバス

お皿は、いわば「土のキャンバス」です。平らな面が広いからこそ、自分の「好き」や「やってみたい」を思いっきり表現できる自由度の高さがあります。これ、実はすごく大事なポイントなんですよ。

例えば、葉っぱを押し付けて模様にしてみたり、レースを当てて繊細な柄を写し取ったり。もっとシンプルに、指でくるくると渦巻き模様を描くだけでも、世界に一つだけのオリジナルデザインになります。縁をフリルのように波打たせてみたり、あえて角張った四角いお皿にしてみたり。形の自由度も高いんです。

私が最近ハマっているのは、クッキーの型で粘土を抜いて、それを平らなお皿のフチに貼り付けるデザイン。これがもう、めちゃくちゃ可愛くて!「こんなことしてもいいのかな?」なんていう、ちょっとした遊び心が、全部受け入れられるのがお皿作りの懐の深さ。筒状のマグカップや、丸みが重要なお茶碗だと、こうはいきません。まずは平らなキャンバスに絵を描くように、自由に土と戯れてみる。あなたのセンスや個性を、気負わずにぶつけられる最高の練習台であり、最高の表現の場。それが、お皿作りなんじゃないかなって思います。

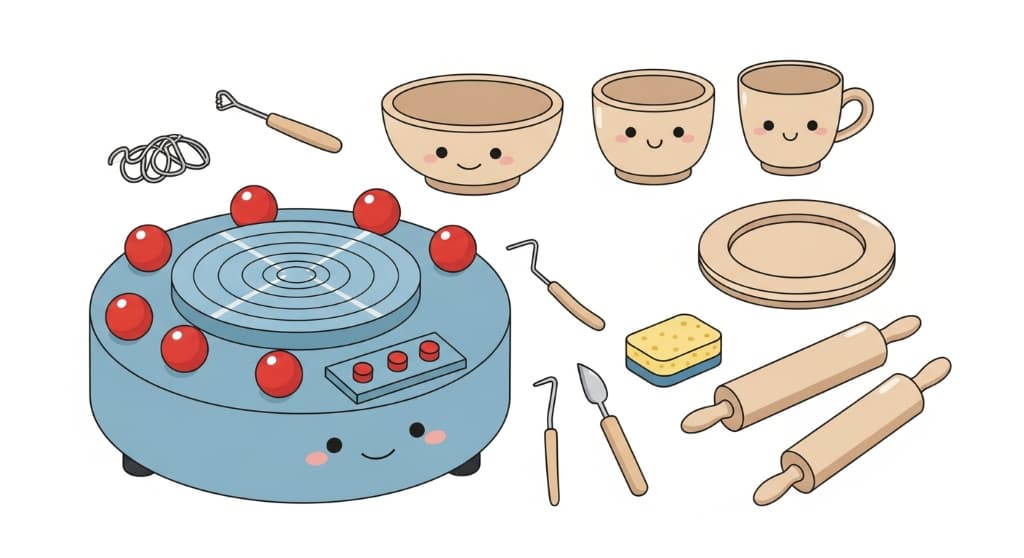

いざ、お皿作りへ!初心者が知っておくべき「手びねり」の基本

「よし、お皿作りの魅力はわかった!でも、具体的にどうやって作るの?」って、気になりますよね。大丈夫、ここからは実践編です。陶芸初心者がお皿を作る上で主流となる「手びねり」という技法を中心に、具体的な作り方の流れや、初心者がつまずきがちなポイントとその対策を、私の体験談も交えながら、できるだけ分かりやすく解説していきますね。これを読めば、陶芸教室に行っても「あ、これ進研ゼミでやったとこだ!」状態になれるはず(笑)。

まずはこれだけ!「手びねり」って一体なんだ?

「手びねり(てびねり)」という言葉、聞いたことがありますか?なんだか難しそうな響きですけど、全然そんなことないんです。要は、電動ろくろのような機械を一切使わずに、ぜーんぶ自分の手だけで粘土をこねて形作っていく方法のこと。まさに、人類が最初に土器を作ったときのような、最も原始的で、最も土の感触をダイレクトに感じられる技法なんです。

最初に粘土の塊を渡されたとき、そのひんやりとした重みに「うわ、本物だ…」って感動したのを覚えています。それを自分の手で叩いたり、伸ばしたり、つまんだりしていると、なんだか粘土と対話しているような気分になってくる。不思議ですよね。ろくろみたいに機械に振り回されることがないから、自分のペースでじっくり形と向き合えるのが、手びねりの最大のメリット。焦る必要なんて全くないんです。ちょっと歪んだら、手で直せばいい。気に入らなかったら、一度丸めてやり直せばいい。この自由さが、初心者の心をものすごく楽にしてくれます。「完璧じゃなくていいんだ」って思えるだけで、創作って何倍も楽しくなりますからね。

お皿作りの王道「玉作り」で、愛着のわく一枚を作ろう

手びねりの中でも、特にお皿作りに向いていて、多くの陶芸教室で最初に教わるのが「玉作り(たまづくり)」という技法です。これも名前はゴツいですが、やることはとってもシンプル。

まず、菊練り(これも先生がやってくれることが多いかな)された粘土の塊を受け取って、丸いお団子のような「玉」にします。そして、その中心に親指をぐーっと差し込んで、穴を開けるんです。この「ぐーっ」が、なんかこう、粘土に命を吹き込んでいるみたいで、私は一番好きな工程かもしれません。そこから、親指と他の指で粘土の壁を挟みながら、少しずつ、均等な厚さになるように縁を広げていきます。焦らず、ゆっくり、じわじわと。まるで、小さな器が手のひらの上でだんだん目覚めていくような感覚。

ある程度広がってきたら、机の上に置いて、手のひらで底をトントンと叩いて平らにし、さらに縁を広げてお皿の形に整えていきます。この時、縁を指でつまんで少し波打たせてみたり、外側に反らせてみたり。ちょっとした工夫で、お皿の表情がガラッと変わるのが面白い!手で直接形作っていくからこそ、指の跡がそのまま残ったりして、なんとも言えない温かみのある、手作り感満載の一枚が完成します。この「私が育てました!」感が、玉作りの醍醐味ですね。

ちょっと応用編?平らな形が得意な「タタラ作り」も面白い!

玉作りとはまた違った魅力を持つのが「タタラ作り」です。クッキー生地を麺棒で伸ばすのを想像してもらえますか?まさに、あんな感じ。粘土の塊を、タタラ板という同じ厚さの板で挟んで、麺棒で均一な厚さの板状に伸ばしていくんです。この板状の粘土のことを「タタラ」と呼びます。

この方法のいいところは、なんといっても、均一な厚さの、平らで綺麗な面が作りやすいこと!なので、角皿や、歪みの少ない丸皿を作りたいときにすごく向いています。伸ばしたタタラを、好きな形にナイフで切り抜いて、縁を少しだけ立ち上げれば、もうお皿の完成。めちゃくちゃ簡単じゃないですか?

さらに、このタタラの状態の時に、レースや葉っぱを押し付けて模様をつける「印花(いんか)」という技法との相性が抜群なんです。平らな面にくっきりと綺麗な模様が写し取れるので、デザイン性を重視したい人にはタタラ作りがおすすめ。ただ、玉作りに比べると、粘土を伸ばしたり、切り取ったりという工程があるので、少しだけ作業量が増えるかもしれません。でも、カチッとしたシャープな印象のお皿や、繊細な模様のお皿を作ってみたいなら、ぜひ挑戦してみてほしい技法です。教室によっては、初心者でもタタラ作りを選べるところもありますよ。

ここが正念場!初心者がつまずきやすい「乾燥」と「ひび割れ」対策

形を作るのがうまくいっても、まだ安心はできません。陶芸には、最後の最後まで気の抜けない「乾燥」という工程が待っています。これがね、初心者が一番やらかしがちなポイントなんです。私もやりました…。早く完成した姿が見たくて、ついつい焦っちゃうんですよね。

粘土は、水分が急激に抜けると縮んで、ひび割れ(クラック)を起こしてしまいます。特に、お皿の縁や底の角など、厚さが違う部分は乾燥のスピードも違うため、ひびが入りやすい要注意ポイント。せっかく綺麗にできたのに、乾燥段階でピシッと亀裂が入ったときの絶望感といったら…。もう、膝から崩れ落ちそうになります。

じゃあ、どうすればいいのか?答えは「ゆっくり、じっくり、均一に乾かす」こと。ビニール袋をふんわりかぶせて、直射日光やエアコンの風が当たらない、日陰の涼しい場所で何日もかけて乾燥させるのが基本です。教室で作った場合は、先生がこの辺りをしっかり管理してくれるので安心ですが、もし自宅でやることがあれば、絶対に焦らないこと!「まだかな、まだかな」って、毎日そっと様子を窺う時間も、なんだか子育てみたいで愛おしくなってきますよ。とにかく「急がば回れ」。これが陶芸における乾燥の鉄則です。

え、こんなに違うの?お皿の印象をガラリと変える「土」と「釉薬」の魔法

さあ、お皿の形ができあがりましたね!でも、陶芸の面白さはまだまだここからです。実は、作品の最終的な見た目や雰囲気を決定づける、とんでもなく重要な要素が2つあります。それが「土」と「釉薬(ゆうやく)」です。正直、最初のうちは「土なんてどれも同じでしょ?」「釉薬って何それ美味しいの?」くらいの認識でした、私も(笑)。でも、この2つの組み合わせ次第で、出来上がりが天と地ほど変わるんです!まさに、魔法。この魔法の正体を、少しだけ覗いてみませんか?

あなたはどっち派?土選びで決まるお皿の雰囲気と手触り

粘土、と一言で言っても、実はたくさんの種類があります。産地や含まれる鉄分の量などによって、色も質感も全然違うんです。これがもう、知れば知るほど奥が深くて面白い!

例えば、多くの教室で扱っているポピュラーな土に「信楽(しがらき)の土」があります。滋賀県信楽町周辺で採れる土で、素朴で温かみのある、オレンジがかった茶色に焼き上がるのが特徴。ザラッとした土の質感が残りやすく、「これぞ焼き物!」という風情が出やすいので、和食が似合うお皿になります。

一方、もう少し白っぽくて滑らかなお皿が作りたいなら、「並白(なみじろ)」や「半磁器土(はんじきど)」といった土がおすすめ。きめが細かいので、ツルっとした手触りに仕上がり、洋食にも合わせやすいモダンな雰囲気になります。他にも、鉄分が多くて黒っぽく焼き上がる土や、赤みが強く出る土など、本当に様々。

体験教室では、数種類の土の中から選ばせてくれることが多いです。その時はぜひ、完成見本を見ながら「自分が作りたいお皿は、どんな料理を乗せたいかな?」「どんな雰囲気の食卓にしたいかな?」と想像を膨らませてみてください。ザラザラの土の手触り、ツルツルの土の手触り。どっちの感触が好きか、で選んでみるのもアリですよ!この土選びが、あなたの作品の「個性」の第一歩になります。

運命の分かれ道!「釉薬(ゆうやく)」がもたらす驚きの変化

そして、陶芸最大のサプライズが、この「釉薬(ゆうやく)」です!釉薬とは、素焼き(一度目の焼成)した器の表面にかける、ガラス質の膜を作る薬品のこと。なんだか難しそうですが、要は「器のコーティング剤兼、色付けの絵の具」みたいなものです。これをかけることで、器に色がつき、水が染み込まなくなり、ツルツルピカピカになるわけです。

で、何がサプライズかって、この釉薬、かける前と焼いた後で、色が全然違うんですよ!これがもう、本当にびっくりする。例えば、焼く前はどす黒い泥水みたいな液体だったのに、窯で焼いたら鮮やかなコバルトブルーになったり。白っぽい液体が、焼いたら深緑になったり。まるで化学実験。いや、魔法です、完全に。

教室では、焼き上がりの色見本を見ながら、十数種類の中から好きな釉薬を選ばせてもらえます。「透明釉」で土の色を活かすもよし、「織部釉(おりべゆう)」で深緑の渋さを狙うもよし、「白マット釉」でしっとりとした質感を目指すもよし。この選択が、あなたの作品の最終的な運命を決めると言っても過言ではありません。窯から出てくるまで、本当の色は誰にもわからない。このドキドキ感、ワクワク感こそが、釉薬選びの、そして陶芸全体の最大の魅力かもしれません。

私の失敗談…釉薬選びでやらかした、ちょっぴり恥ずかしい話

ここで、私の赤面ものの失敗談を一つ。初めての陶芸体験で、私は「真っ赤な、情熱的なお皿が作りたい!」と意気込んでいました。色見本の中に、それはそれは美しい「辰砂(しんしゃ)」という真っ赤な釉薬があったんです。これだ!と。

先生に「これにします!」と宣言し、ウキウキで釉薬をかけ、焼き上がりを心待ちにすること約1ヶ月。教室から「焼き上がりましたよー」と連絡があり、飛んでいきました。そして、対面した私の「真っ赤な情熱のお皿」は…。なぜか、どす黒くくすんだ、ところどころ灰色がかった、なんとも言えない物体Xと化していました。え?これ誰の?って本気で思いましたもん。

先生曰く、「辰砂は窯の中の酸素の量とか、温度とか、すごくデリケートで綺麗に赤を出すのが一番難しい釉薬なんだよね〜。ごめんね〜」とのこと。いや、先生は悪くないんです。何も知らずに一番難しいやつを選んだ私が悪い(笑)。でも、その時のショックと、「なんでやねん!」という気持ちは忘れられません。ただ、不思議なもので、その失敗作も今では「これはこれで味がある…かな?」なんて思いながら、アクセサリー置きとして愛用しています。こんな風に、思い通りにいかないハプニングすら楽しめるようになるのも、陶芸の面白いところ。皆さんは、ぜひ先生に「初心者でも綺麗に色が出やすいのはどれですか?」って聞いてから選んでくださいね!

これで迷わない!陶芸体験教室の選び方と当日の心構え

「よし、やる気はMAX!今すぐにでも陶芸教室に行きたい!」そんなあなたのために、最後は超実践的な情報をお届けします。いざ教室を探そうと思っても、意外とたくさんあってどこを選べばいいか迷っちゃいますよね。それに、当日はどんな格好で行けばいいの?何を持っていけばいいの?なんて、細かい疑問も湧いてくるはず。ここでは、後悔しないための教室選びのポイントから、当日を120%楽しむための心構えまで、おせっかいな先輩として(笑)アドバイスさせてください!

体験教室ってどこも同じじゃないの?後悔しない選び方のポイント

一見、どこも同じように見える陶芸体験教室ですが、実はそれぞれに特徴があって、自分に合う場所を選ばないと「なんか思ってたのと違った…」なんてことになりかねません。まずチェックしたいのは、もちろん料金や場所、所要時間といった基本情報。でも、それだけじゃダメなんです!

私が思う、意外と大事なポイントは「教室の雰囲気」と「先生の作風」。まずは、教室のウェブサイトやInstagramなどをチェックしてみてください。生徒さんたちが楽しそうに作っている写真が載っていますか?教室全体が明るくて、和気あいあいとした雰囲気ですか?逆に、静かに集中できるような、ストイックな雰囲気のほうが好き、という人もいるでしょう。自分がどんな環境で作りたいかを想像しながら見てみると、相性の良い教室が見つかりやすいです。

そして「先生の作風」。先生が作っている作品を見て、「わ、素敵!」「こういうの作りたい!」と思えるかどうか。これ、結構重要です。だって、その先生があなたの作品作りの手助けをしてくれるわけですから。先生のセンスと自分の好みが近いと、アドバイスもすんなり入ってくるし、完成形もイメージしやすくなります。値段の安さだけで飛びつかず、ぜひ「ここで作りたい!」と心がときめく場所を探してみてくださいね。

当日の持ち物と服装は?「これ、あって良かった!」な意外なアイテム

さあ、教室の予約が取れたら、次は当日の準備です。「汚れてもいい服装で」とは、どの教室にも書いてある定番の注意書き。でも「どれくらい汚れるの?」って思いますよね。答えは、「あなたが思っている以上に、です(笑)」。

粘土の泥は、乾くと白っぽく服に残ります。特にズボンは、作業台に擦れて結構汚れます。なので、ジーンズや濃い色のパンツがおすすめ。トップスも、お気に入りの白いTシャツとかは避けたほうが無難です。エプロンを貸してくれる教室がほとんどですが、念のため汚れても心のダメージが少ない服を選びましょう。

そして、持ち物。基本的には手ぶらでOKなところがほとんどですが、私が「これ、あって良かったな」と思ったのは、「ハンドタオル」と「ハンドクリーム」。作業後に手を洗うのはもちろんですが、粘土は油分を奪うので、思った以上に手がカサカサになります。終わった後にさっと保湿できると、かなり快適ですよ。あとは、「髪の長い人はヘアゴム」。作業中に髪が邪魔になると、粘土のついた手で触るわけにもいかず、結構ストレスになります。

最後に、一番大事な持ち物。それは「爪」。…え?って思いました?(笑)いや、でも本当なんです。爪は、短く切っていきましょう!長い爪は粘土に食い込んで跡が残るし、爪の間に粘土が入って大変なことになります。ネイルアートをしている人も、泣く泣くオフするか、傷がつく覚悟で挑むか…。これは陶芸家の宿命かもしれません。

先生に嫌われない(?)質問のコツと、楽しむためのマインドセット

いよいよ当日。ドキドキしますよね。でも、気負う必要は全くありません。一番大切なのは、完璧を目指さないこと。「上手に作らなきゃ」「失敗したくない」という気持ちが強すぎると、せっかくの土との対話が楽しめなくなってしまいます。ちょっとくらい歪んだって、指の跡が残ったって、それがあなたの作った証。その不完全さこそが、後々愛おしくなるんですから。

そして、わからないことがあったら、どんどん先生に質問しましょう!先生たちは、教えるプロです。初心者がどこでつまずくかなんて、お見通し。「こんな初歩的なこと聞いていいのかな…」なんて遠慮は無用です。ただし、一つだけコツがあるとすれば、「どうしたらいいですか?」と丸投げするよりは、「私はこうしたいんですけど、どうすれば近づけますか?」と、自分の意思を伝えた上で質問すること。先生も、あなたの「やりたいこと」がわかったほうが、的確なアドバイスをしやすいですからね。

あとはもう、童心に帰って、泥んこ遊びをするくらいの気持ちで楽しむだけ!粘土のひんやりした感触、自分の手で形が変わっていく面白さ、無心で何かに集中する心地よさ。デジタルな日常から離れて、五感をフルに使って「もの」を生み出す時間は、想像以上にあなたの心を癒やし、豊かにしてくれるはずです。

まとめ

ここでは私の溢れるお皿作りへの愛を、これでもかと語らせていただきました。

結論として、陶芸を始めてみたいと思うなら、まずはお皿作りに挑戦するのが大正解です。失敗が少なく成功体験を積みやすいこと、作った後すぐに日常で使える実用性の高さ、そして自分の「好き」を表現しやすいデザインの自由度。この三拍子が揃っているからこそ、初心者でも心から「楽しい!」と思えるし、その感動が次への一歩に繋がるんです。

難しそうな専門用語や技術の話も少ししましたが、最初は全部忘れてしまって構いません。大切なのは、完璧な作品を作ることではなく、自分の手で土に触れ、形を生み出すプロセスそのものを楽しむこと。ひんやりとした粘土が、あなたの手のぬくもりでだんだんと形を変えていく感覚は、何にも代えがたい喜びと癒やしを与えてくれます。歪んだっていいんです。ちょっとくらい模様がズレたっていいんです。そのすべてが、世界にたった一つ、あなたの物語が詰まった「マイ皿」の愛おしい個性になります。

この記事が、あなたの「やってみたい」という気持ちを、そっと後押しできていたなら、こんなに嬉しいことはありません。さあ、次はあなたの番です。近所の陶芸教室を検索して、あなただけの物語を、その手で紡いでみませんか?きっと、忘れられない素敵な体験が待っていますよ。