【陶芸初心者は道具を買うな!】9割の人が知らない、失敗しない陶芸の始め方

土をこね、形を作り、世界にたった一つのうつわを生み出す。そんな陶芸の世界に、憧れを抱いているあなたへ。

「陶芸を始めてみたいけど、道具って何を揃えればいいの?」「なんだか専門的で高そうだし、難しそう…」そんな不安で、最初の一歩が踏み出せないでいませんか?

陶芸初心者が最初にやるべきことは、道具を買い揃えることではありません。答えはもっとシンプル。まずはお金も手間もかけず、「手ぶらで陶芸体験」に行ってみること。これが、遠回りに見えて、実は最高に賢いスタートダッシュなんです。

この記事を読めば、あなたが「道具を揃えたはいいけど、結局一度も使わずに物置の肥やしに…」なんていう、悲しい〝道具コレクター〟にならずに済む方法がわかります。無駄な出費をゼロにして、土に触れる純粋な喜びだけを、思いっきり味わうための具体的なステップをお伝えします。賢く、そして楽しく、陶芸の世界への扉を開けてみませんか?

陶芸初心者はまず手ぶらで陶芸体験へ行こう

いきなり核心から話しますが、本当にこれに尽きます。なぜ私がここまで強く「体験に行け!」と叫ぶのか。それは、私自身が派手に失敗した経験があるからです。あの時の苦い思い出を、あなたには絶対に味わってほしくない。そんな親心にも似た感情で、今、この文章を書いています。

道具を揃えるのは沼の入り口 失敗談から学ぶ

あれはそう、今から5年ほど前の、少し肌寒い秋のことでした。テレビで見た陶芸特集にすっかり心を奪われた私は、「そうだ、陶芸をやろう!」と決意したんです。形から入るタイプの私は、善は急げとばかりにインターネットで「陶芸 道具 初心者セット」を検索。ポチッ。数日後、ダンボールいっぱいの道具が届きました。

手回しろくろ、いろんな形のヘラやコテ、なめし皮、切り糸…。キラキラして見えたそれらの道具を前に、「これで俺も陶芸家だ!」なんて本気で思っていました。恥ずかしい…。早速、一緒に買った粘土を開封し、見よう見まねで湯呑みを作ろうとしたんです。でも、あれ?全然うまくいかない。ろくろを回せば中心がブレて粘土が吹っ飛んでいくし、ヘラを使えば逆に形が崩れる。気づけば部屋は粘土でドロドロ、私の心もドロドロ。

結局、その日作ったのは歪んだ謎の塊だけ。その後も何度か挑戦しましたが、モチベーションは下がる一方。ピカピカだった道具たちは、いつしかホコリをかぶり、今では物置の奥で静かに眠っています。あの時、道具にかけた数万円と、あの情熱はどこへ行ったんでしょうか…え?笑い事じゃないですよ!これは、多くの初心者が陥りがちな、あまりにもリアルな罠なんです。道具を揃える前に、そもそも自分が手びねりが好きなのか、電動ろくろに挑戦したいのか、どんなものを作りたいのか、何もわかっていなかった。それが最大の失敗原因でした。

陶芸教室や体験工房が最強な理由

私の屍を越えていけ、というわけじゃないですが、だからこそ陶芸体験をおすすめします。体験教室には、あなたが陶芸に抱く「楽しい!」という感情を最大限に引き出してくれる要素が、全部詰まっているんです。

まず、当たり前ですが道具がすべて揃っています。手回しろくろも電動ろくろも、多種多様なヘラも、粘土も、釉薬も。あなたがやることは、エプロンを借りて、椅子に座るだけ。なんて楽なんでしょう!そして何より、プロの先生がすぐそばにいます。粘土が言うことを聞かなくなっても、「先生ー!」と叫べば「はいはい、ちょっと貸してごらん」と、魔法のように修正してくれる。この安心感、半端ないですよ。自己流でやっていたら1時間かかってもできなかったことが、先生の一手で5秒で解決するんですから。

さらに、他の生徒さんとの交流も生まれます。「わ、その形すてきですね!」「いやいや、そっちのほうがすごいですよ!」なんて会話が自然に生まれる空間。これもまた、モチベーションに繋がりますよね。一人で黙々とやるのもいいですが、誰かと感動を共有できるのは、やっぱり楽しいものです。

体験に行けば、「あ、私は手でこねこねする手びねりのほうが好きかも」「いや、やっぱり電動ろくろのダイナミックさがたまらない!」といった、自分の「好き」が見えてきます。その「好き」を見つけてから、道具のことを考えても、全然、全く、遅くないんです。むしろ、それが正解。

それでも家でやりたい!自宅で始めるための最小限の道具セット

陶芸体験に行ってみて、「やっぱり楽しい!これを家でもやりたい!」そう思ったあなた。素晴らしい!その情熱、本物です。ここからが、いよいよ本当の陶芸ライフの始まりですね。でも、待ってください。いきなりプロ仕様の道具を全部揃える必要は、まだありません。まずは「これさえあれば、とりあえず形になる」という、最小限のスターターキットから始めてみましょう。

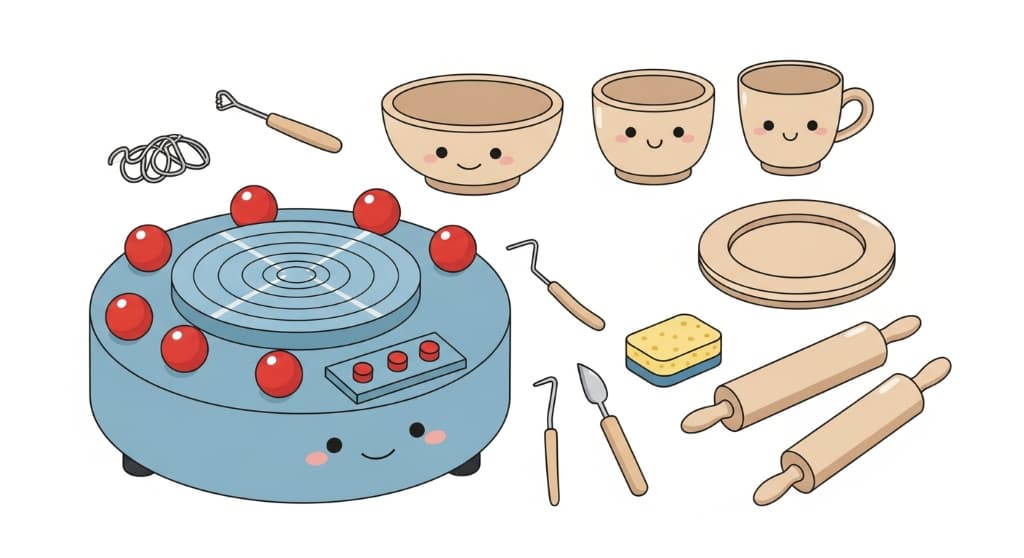

これだけは揃えたい 基本の7つ道具

自宅で「手びねり」を始めるなら、まずはこの7つの道具を相棒に迎えるところからスタートです。いきなり全部を単品で買うより、最初は「手びねり道具セット」みたいなものを買うのが手軽でオススメですよ。

手びねり用具セット(コテ、ヘラ、針、なめし皮、切り糸など)

これはもう基本中の基本ですね。粘土の表面を滑らかにしたり、模様をつけたり、余分な部分を削ったり。特に「なめし皮」は、縁の部分をきれいに仕上げるのに必須アイテム。これがあるとないとで、作品の口当たりの良さが全然違ってくるんです。本当に。

粘土

主役の登場です。粘土にもいろんな種類があって、初心者はもう、どれを選べばいいかパニックになると思います。最初は「並土(なみつち)」や扱いやすい「赤土」あたりが無難。焼き上がりの色も想像しやすくて、何よりこねやすい。ネット通販で1kg単位から買えるので、まずは少量から試してみるのがいいでしょう。

手回しろくろ

「え、ろくろ?」と思うかもしれませんが、電動ではなく「手回し」のろくろです。これ、あるとないとで作業効率が天と地ほど変わります。作品を乗せたままクルクル回せるので、360度どこからでも形を整えられる。いちいち作品を持ち上げて向きを変える手間がなくなるだけで、ストレスが激減します。これは絶対に投資すべき逸品。世界が変わりますよ。

霧吹き

陶芸は、乾燥との戦いです。粘土はすぐに乾いてカチカチになろうとします。特に夏場や暖房の効いた部屋では、あっという間。そこで活躍するのが霧吹き。シュッシュッと水をかけてあげるだけで、粘土は素直に柔らかさを保ってくれます。このひと手間を惜しむと、後でひび割れ地獄を見ることになります…。

バケツとスポンジ

作業中の手洗いや、道具を洗うための水を入れるバケツ。そして、作品の表面を滑らかにしたり、余分な水分を吸い取ったりするためのスポンジ。地味ですが、これがないと始まりません。特に後片付け!粘土のついた手で家のあちこちを触ると、もう大変なことになりますからね。作業スペースにバケツは必須です。

ワイヤー(切り糸)

粘土の塊から使う分だけを切り出したり、完成した作品を作業板から切り離したりするのに使います。これも地味だけど、ないと本当に困る。「よし、できた!」と思った作品を持ち上げようとして、底が板に張り付いてぐにゃり…あの絶望感、想像できますか?それを防ぐための、縁の下の力持ちです。

作業板 or キャンバス布

テーブルの上で直接作業すると、後片付けが地獄になります。粘土がこびりついて取れない!なんてことに。木の板や、なければ100均で売っているようなプラスチックの下敷きでもいいです。キャンバス布を敷くのもおすすめ。粘土がくっつきにくく、作業がしやすくなります。

自宅陶芸のリアルな壁 焼成はどうするの問題

さて、道具も揃え、粘土をこね、ついに納得のいく作品が完成したとしましょう。「やったー!」と喜びたいところですが、実は陶芸には、もう一つ、とてつもなく大きな壁が立ちはだかっています。そう、それは「焼成(しょうせい)」。つまり、作品を焼いて、カチカチの陶器にする工程です。こればっかりは、気合と根性だけではどうにもなりません。

自宅に窯は置けない 現実的な焼成方法

夢を壊すようで本当に心苦しいのですが、はっきり言います。一般家庭に、本格的な陶芸窯を置くのは、ほぼ無理ゲーです。 なぜか?まず、価格。安いものでも数十万円、本格的なものになれば数百万円します。え?って声が出ますよね。次に、設置スペースと電気工事。窯は巨大で重く、家庭用のコンセントではまず動きません。専用の電気工事が必須です。さらに、焼成中の熱や、場合によっては煙の問題も。ご近所トラブルの原因になりかねません。

…どうでしょう。この現実を前に、「よーし、窯を買うぞ!」と思える人は、なかなかいませんよね。私ももちろん持っていません。じゃあ、家で作った作品たちは、永遠に粘土のままなの?一生乾杯できないの?いいえ、そんなことはありません。ちゃんと、賢い解決策があるんです。

解決策は「焼成代行サービス」

その解決策こそ、「焼成代行サービス」です。これは、自分で作った作品を陶芸教室や窯元に持ち込んで、焼成だけをお願いできるという、まさに救世主のようなサービス。自宅で創作活動に没頭し、一番大変で専門的な「焼く」工程だけをプロにお任せできる。これ、最高じゃないですか?

料金は、作品の大きさ(縦×横×高さ)や重さで決まるのが一般的です。湯呑み一つなら数百円から千数百円くらいが相場でしょうか。もちろん、素焼き(1回目の焼き)と本焼き(釉薬をかけてからの2回目の焼き)の両方をお願いできます。釉薬も、教室にあるものを使わせてもらえる場合が多いです。

探し方は簡単。Googleで「(あなたの地域名) 陶芸 焼成代行」と検索してみてください。意外とたくさんの教室や工房が対応していることに驚くはずです。事前に電話やメールで問い合わせて、料金や持ち込みのルールなどを確認しておきましょう。これこそが、現代の自宅陶芸家にとって、最も現実的でスマートな方法だと、私は断言します。

ちょっと待って オーブン陶芸という選択肢

「焼成代行、なるほど。でも、もっと手軽な方法はないの?」そんなせっかちなあなたに、もう一つの選択肢をご紹介します。それが「オーブン陶芸」です。

これは、その名の通り、家庭用のオーブンレンジで焼くことができる特殊な「オーブン粘土」を使う方法。160〜180℃くらいの温度で30分〜1時間ほど焼くだけで、ちゃんと固まります。窯がなくても、自宅で焼成まで完結できる。この手軽さは、とんでもない魅力ですよね!

ただし、もちろんデメリットもあります。オーブンで焼いた作品は、本格的な窯で1200℃以上の高温で焼いた陶器に比べて、強度が劣ります。なので、日常的にガシガシ洗って使う食器、例えばご飯茶碗やマグカップには、正直あまり向いていません。防水・耐油の専用コート剤を塗る必要もあります。

じゃあ何に向いているのかというと、アクセサリーや箸置き、小さな置物、植木鉢といった、そこまで強度を求められない小物作りには、まさにうってつけ!「ちょっとした雑貨を手作りしたい」というくらいのライトな楽しみ方なら、オーブン陶芸は最高の選択肢になるでしょう。これもまた、一つの素敵な「おうち陶芸」の形ですよね。

道具を揃える前に知っておきたい心構えと豆知識

さあ、道具や焼成方法がわかったところで、最後に、実際に土に触れる前に知っておくと、あなたの陶芸ライフが100倍豊かになる(かもしれない)心構えと、ちょっとした豆知識をお伝えさせてください。テクニック以上に、こういうマインドの部分が、実は一番大事だったりするんですよ。

完璧を目指さない「歪み」こそが味になる

初心者の頃って、どうしてもお手本のような、寸分の狂いもない綺麗な円、まっすぐな線を目指しがちです。でもね、ちょっと待ってほしい。もし完璧なものが欲しいなら、お店で機械が作った量産品を買えばいい。私たちが自分の手でわざわざ作るのは、なぜでしょう?

それは、その「不完全さ」にこそ、価値があるからじゃないでしょうか。少し歪んだ飲み口、指の跡がうっすらと残る表面、左右非対称な形。それらすべてが、あなたがその時、その場所で、その粘土と対話した「記録」なんです。世界に一つしかない、愛すべき個性。

私の最初の作品は、それはもうひどい出来の湯呑みでした。口はガタガタ、全体的に傾いていて、今にも倒れそう。でも、なぜか捨てられなくて、今でもペン立てとして使っています。そして、見るたびに思うんです。「ああ、この時、必死だったなあ」って。完璧な作品より、そんな風に思い出が詰まった歪んだ作品のほうが、ずっと愛おしい。だから、どうか完璧を目指さないでください。あなたの「歪み」は、欠点ではなく、最高の「味」になるんですから。

粘土の扱い方 乾燥との戦いは続く

先ほど霧吹きのところでも話しましたが、陶芸はとにかく乾燥との戦いです。粘土は、あなたが思っている以上に繊細で、すぐに乾いてしまいます。乾いた粘土はもろく、ひび割れの原因になる。だから、粘土は「生き物」だと思って、常に気にかけてあげてください。

作業中は、こまめに霧吹きで湿らせてあげること。そして、作業を中断するときが肝心です。作品をビニール袋でしっかりと覆い、さらにその上から濡らした雑巾やタオルをかぶせておく。こうすることで、数日間は粘土の柔らかさを保つことができます。このひと手間を惜しまないことが、美しい作品への近道です。

特に厄介なのが、パーツをくっつける「接着」の時。取っ手や装飾などをつける場合、本体とパーツの乾燥具合が違うと、焼いた時にそこからポロリと取れてしまう悲劇が起こります。接着面には「どべ」と呼ばれる、粘土を水で溶いた泥状の接着剤を塗り、しっかりと馴染ませる。この地味な作業が、あなたの作品の運命を左右するんです。

仲間を見つけると100倍楽しくなる

一人で黙々と土と向き合う時間も、もちろん尊いものです。でも、もしあなたが「もっと楽しみたい!」と思うなら、ぜひ仲間を見つけてみてください。

一番手軽なのは、やっぱりSNSです。InstagramやX(旧Twitter)で「#陶芸」とか「#陶芸初心者」「#おうち陶芸」といったハッシュタグを検索してみてください。そこには、あなたと同じように陶芸に夢中になっている人たちの、素晴らしい作品や、時には失敗談(笑)が溢れています。

「この釉薬の色、どうやって出したんだろう?」「この形、すごい!」そう思ったら、勇気を出してコメントしてみる。情報交換をしたり、お互いの作品を褒め合ったり。そういう繋がりができると、創作のモチベーションは一気に上がります。自分の作品を見てもらえる喜び、誰かの作品からインスピレーションをもらう刺激。それは、一人でやっているだけでは決して味わえない、陶芸のもう一つの大きな魅力です。もちろん、陶芸教室に通えば、リアルな仲間もできます。共通の趣味を持つ仲間との出会いは、あなたの人生をより豊かにしてくれるはずですよ。

まとめ 焦らず自分のペースで土と対話しよう

さて、ここまで陶芸初心者のための道具選びから心構えまで、私の情熱の赴くままに語ってきました。もう一度、大切なことをおさらいしましょう。

まず、陶芸を始めたいと思ったら、いきなり道具を買いに走らないこと。これが鉄則です。最初は「手ぶらで陶芸体験」に行き、土に触れる純粋な楽しさを味わい、自分が何にワクワクするのかを見極めましょう。その上で「家でもやりたい!」となったら、まずは手びねりのための最小限の道具セットから揃えるのが賢明です。そして、最大の壁である「焼成」は、プロにお任せできる「焼成代行サービス」をうまく活用してください。

でも、道具やテクニック以上に忘れないでほしいのは、「楽しむ」という気持ちです。完璧な作品なんて目指さなくていい。あなたの指跡が残る、少し歪んだその形こそが、何にも代えがたい「味」であり、あなただけの物語になります。乾燥に気をつけながら、焦らず、自分のペースで土との対話を楽しんでください。

道具を揃えることは、目的ではありません。それは、あなたが土と遊ぶための、ほんの入り口に過ぎないのです。本当に大切なのは、無心で土をこね、自分の手から何かが生まれる瞬間の、あの静かな興奮と喜び。さあ、この記事を読んだら、まずはスマホで「近くの 陶芸体験」と検索してみてください。あなたの手の中で、新しい宝物が生まれるのを、粘土たちもきっと待っていますよ。