陶芸初心者の「ろくろ」は難しくない!土と向き合い自分だけの器を作る最高の休日

「陶芸」なんてどうでしょう?

何か新しいこと、夢中になれる趣味を見つけたい。そう思っているあなたにおすすめです!中でも、くるくる回る土の塊から器を生み出す「電動ろくろ」、憧れませんか?「でも、難しそう…」「不器用だから無理かも…」なんて声が聞こえてきそうですが、断言します。陶芸のろくろは、初心者にこそ体験してほしい、最高に楽しくて癒やされる最高の趣味なんです!

この記事を読めば、あなたが抱いている不安はきっと消え去り、「今すぐ土を触りたい!」という衝動に駆られるはず。ろくろ体験の準備から、当日の流れ、そして自分の手で作った作品が暮らしを彩る感動まで、私の熱量マシマシでお届けします。結論、悩んでいる時間がもったいない!まずは陶芸体験教室に飛び込んで、土と戯れる非日常を味わってみませんか?あなたの手から生まれる世界に一つだけの作品が、きっと毎日に新しい風を吹かせてくれます。

陶芸のろくろは難しくないし最高に楽しい

陶芸のろくろは、あなたが想像している100倍くらい難しくないし、1000倍くらい楽しいです。え、ほんとに?って思いますよね。私も最初はそうでした。「なんか職人さんがやるやつでしょ?」「ちょっと触っただけでぐにゃあってなりそう…」って。でも、一回やってみたら、もうその魅力の虜ですよ。なんでそんなに言い切れるのか、そして何がそんなに最高なのか、私の暑苦しいくらいの愛を語らせてください!

なぜ「難しくない」と言い切れるのか?

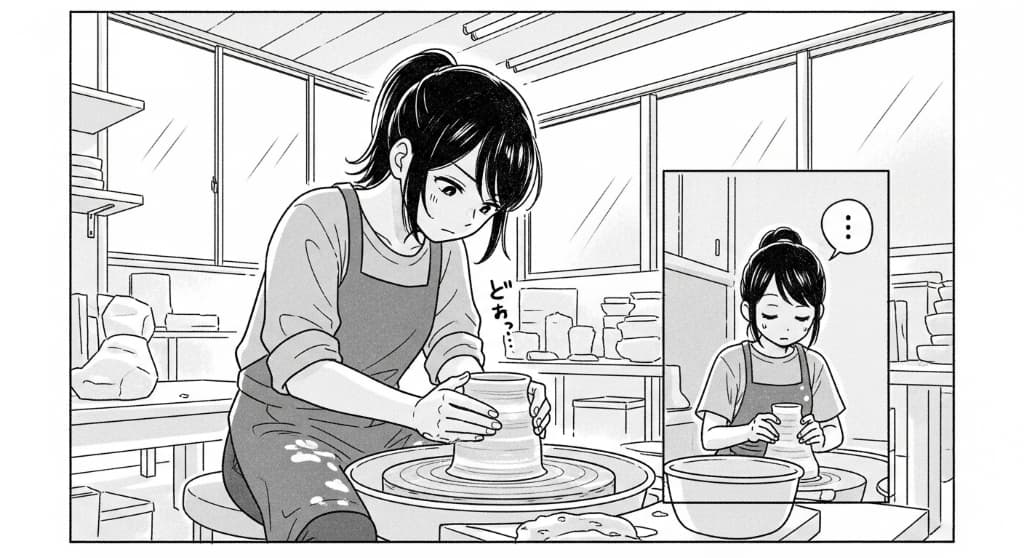

まず、「難しくない」って断言できる最大の理由は、プロである先生がすぐそばにいてくれるからです。当たり前じゃん!って思うかもしれないけど、これが本当に心強い。ろくろって、土の中心を出す「土殺し」っていう最初の工程が一番のキモで、正直、ここが一番難しいんです。でもね、初心者がいきなり完璧にできるわけないんですよ。だから、先生が「じゃあ、一緒にやってみましょうか」って手を添えてくれたり、「あ、ちょっと力が入りすぎかな?もう少しフワッと」って絶妙なタイミングでアドバイスをくれたりするんです。

それに、粘土って最高の素材で、失敗したって何度でもやり直せるんですよ。ぐにゃって形が崩れちゃっても、「あーあ…」って落ち込む必要は全くない。その土をもう一回丸めて、最初からスタートすればいいだけ。この「やり直しがきく」っていう安心感が、初心者の心をめちゃくちゃ軽くしてくれるんです。絵の具みたいに混ぜたら戻せないとか、木彫りみたいに削ったら終わり、じゃない。土はいつだって「いいよ、もう一回おいで」って受け入れてくれる。なんだか、すごくないですか?

そして何より、完璧な形じゃなくても、それが「味」になるのが陶芸のいいところ。ちょっと歪んだお茶碗、指の跡が残ったお皿、それこそが世界に一つだけの、あなただけの作品の証なんです。お店に並んでるようなツルツルの完璧な器も素敵だけど、自分の手から生まれた不格好で愛おしい器は、もう別格。だから、難しく考えずに、まずは土に触れてみることが一番大事なんだよね。

ろくろが「最高に楽しい」3つの理由

じゃあ次に、なんでそんなに「最高に楽しい」のか。理由はたくさんあるけど、絞りに絞って3つ、紹介させてください。

まず一つ目、とにかく土の感触が気持ち良すぎる!ひんやりとして、滑らかで、でもずっしりとした重みがある粘土。それに水を含ませて、両手で包み込むように触れていると、なんだか地球と繋がってるような、大げさじゃなくそんな感覚になるんです。くるくる回る土を、指先でそーっと押したり、引いたり。その力加減一つで形がにょきにょき変わっていく様は、もう魔法みたい。この感触、このダイレクトな手応えは、絶対に他の趣味じゃ味わえない特別なものです。

二つ目は、無心になれること。ろくろを回している間って、本当に他のことを何も考えられないんですよ。「今日の晩ごはん何にしよう…」とか「明日の会議が憂鬱だな…」とか、そういう日常の雑念が、すーっと消えていく。目の前の土の塊と、自分の指先の感覚だけに、全神経が集中する。これって、一種の瞑想に近いのかもしれない。終わった後の、頭がスッキリする感覚は本当に格別。デジタルデトックスなんて言葉もありますけど、ろくろは究極のアナログデトックス。心のお掃除に、これ以上のものはないんじゃないかな。

そして三つ目。これが一番大きいかもしれない。自分で作った作品が、日常で使えるっていう喜びです。数ヶ月後、焼き上がった自分の器が手元に届いた時の感動ったら、もう!初めて作った、ちょっといびつな湯呑みでお茶を飲む。自分でこしらえたお皿に、買ってきたお惣菜を乗せるだけで、なんだか特別なごちそうに見える。自分の「手」が生み出したものが、自分の「暮らし」の一部になる。この喜びを知ってしまったら、もう、やめられません。本当に。

陶芸初心者がろくろを始める前に知っておきたいこと

「よーし、じゃあ早速ろくろ体験に行ってみるか!」と盛り上がってきたそこのあなた、素晴らしい!でも、ちょっと待って。その勢いのまま飛び込むのも最高だけど、ほんの少しだけ準備と心構えを知っておくと、当日もっともっと楽しめるはず。服装とか持ち物とか、あと一番大事な「心の持ちよう」とかね。私の失敗談も交えながら、こっそり教えちゃいます。

どんな服装で行けばいいの?汚れてもいい服って具体的に何?

陶芸教室のサイトを見ると、だいたい「汚れてもいい服装でお越しください」って書いてありますよね。うん、まあ、そりゃそうだ。でも「汚れてもいい服」って言われても、意外とピンとこなくないですか?どれくらい汚れるの?とか。

結論から言うと、「泥が跳ねても笑って許せる服」が正解です。ジーンズにTシャツとか、スウェットとか、そういうリラックスできるカジュアルな服装がベスト。スカートは、ろくろの機械に巻き込まれたり、足を開いて座る時にちょっと気になったりするかもしれないから、パンツスタイルの方が断然おすすめです。あと、袖がひらひらしてる服も、気づいたら土まみれ&作品にダイブ!なんて悲劇が起こりうるので避けた方が無難かも。

そして、服装以上に、いや、絶対に忘れてほしくないのが「爪」!お願いだから、爪は短く切ってきてください!これ、本当に、本当に重要です。長い爪やネイルアートをしていると、土を触った時に作品にガリッと深い傷が入っちゃうんです。せっかくいい感じに形ができてきたのに、爪で引っ掻いちゃった時の絶望感たるや…。私の隣で体験してたお姉さんが「あ゛っ…」って小さな悲鳴をあげてたのを、今でも思い出します。作品のためにも、自分の爪の間に土が詰まって大変なことにならないためにも、爪は短く、これ、合言葉でお願いします。

持ち物は?手ぶらでOKって本当?

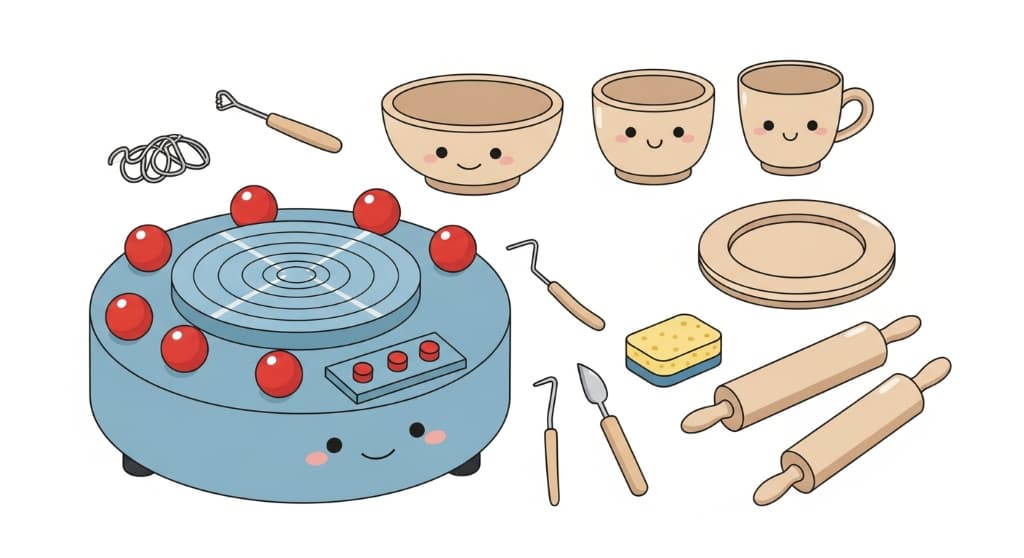

持ち物に関しては、ほとんどの教室が「手ぶらでOK」を謳っています。エプロンや道具類は全部貸してくれるところがほとんどなので、基本的にはその言葉を信じて大丈夫。財布とスマホさえあれば、なんとかなります。

でも、「これがあると、もっと快適だよ!」っていうプラスアルファの持ち物を紹介しますね。まずは「タオル」。手を洗う回数がめちゃくちゃ多いので、専用のタオルが一枚あると便利です。教室にも共用のタオルやペーパータオルはあるけど、やっぱり自分のが一番。

次に、髪の長い人は「髪をまとめるゴムやクリップ」。ろくろに集中してると、だんだん俯きがちになって、髪がバサッ…と作品に触れてしまう…なんてことも。これも地味にショックなので、しっかりまとめておきましょう。

あとは、作った作品を持ち帰る場合(その日に持ち帰れる素焼きの体験とかもある)、作品を入れるための「小さめの箱」や「タッパー」、「緩衝材になるタオル」なんかがあると安心です。まあ、この辺は教室側で用意してくれることも多いので、予約の時にサイトを見たり、電話で確認したりするのが一番確実だよね。心配性な私は、初回はいつも大きめのエコバッグにタオルとウェットティッシュを忍ばせて行きます。うん、たぶん、それで十分すぎるくらい。

心の準備「完璧」を目指さないで!

さあ、服装も持ち物もOK。最後に、一番大事な心の準備の話をさせてください。それは、「最初から完璧を目指さない」ということ。これ、本当に大事。

テレビや動画で見る職人さんって、いとも簡単にすーっと綺麗な器を作りますよね。あれを見てると、自分もできるんじゃないかって、ちょっと思っちゃう。でもね、あれは長年の修行の賜物。初心者がいきなりあんな風に作れるわけがないんです。絶対に、途中でぐにゃってなったり、意図しない形になったり、厚さがバラバラになったりします。断言します、絶対にします!

でも、それでいいんです。それがいいんです!私が初めて作ったお茶碗なんて、もうひどいもんでしたよ。高台(器の底の輪っかの部分)がガタガタで、テーブルに置くとちょっとカタカタ揺れるし、飲み口も均一じゃなくて、なんだか片方だけ分厚い。先生には「うん、味があるね!」って最大限のフォローをしてもらいました(笑)。

でもね、そのカタカタ揺れるお茶碗が、今でも私の一番のお気に入りなんです。それを見るたびに、「ああ、この時、力入りすぎたんだよな」「ここで指が滑ったんだよな」って、作った時の奮闘を思い出して、ニヤニ-ヤしちゃう。完璧じゃないからこそ、愛おしい。その不完全さこそが、手作りの醍醐味なんです。だから、どうか「うまく作らなきゃ」なんて気負わずに、「土と遊ぶぞー!」くらいの軽い気持ちで、楽しむことだけを考えて臨んでください。その方が、結果的にのびのびとした、あなたらしい素敵な作品が生まれるはずですから。

いざ実践!ろくろ体験の流れをこっそり教えちゃう

心の準備も万端!いよいよ、ろくろ体験の現場に潜入です。教室のドアを開けると、ひんやりとした土の匂いと、先生の優しい笑顔が迎えてくれるはず。ここからは、私が初めて体験した時のドキドキを思い出しながら、ろくろ体験の一般的な流れを、臨場感たっぷりに実況中継しちゃいます。これを読めば、もうあなたも体験者気分!

まずは土殺し(つちごろし)!名前は怖いけど超重要

エプロンを締めて、席につくと、目の前のろくろの上に「どん」と粘土の塊が置かれます。これが、あなたの相棒になる土。まずは先生がお手本を見せてくれます。「じゃあ、始めますねー」。

最初の作業は「土殺し(つちごろし)」。な、名前が物騒すぎません?(笑)私も最初聞いた時、「え、殺すの?」ってビビりました。これは、土の塊を上下に動かしたり、ぎゅーっと押したりして、中の空気を抜き、硬さを均一にする作業のこと。そして、粘土の塊がろくろのど真ん中に来るように調整する「中心出し」も同時に行います。

この「土殺し」と「中心出し」が、ろくろの全工程の中で、正直言って一番難しくて、一番重要。ここで土の中心がズレていると、後で形を作ろうとしても、遠心力でぐわんぐわんに歪んで、まともな形にならないんです。先生は「はい、両手でしっかり包んで、おへそに力を入れて…地球の中心を掴むような気持ちで!」なんて言うけど、初心者にそんな感覚わかるかーい!って心の中でツッコミました。

案の定、私がやると土は言うことを聞かず、右へ左へブレまくり。まるで反抗期の子供のよう。でも大丈夫。ここで「先生、助けてください!」とヘルプを出すと、すかさず先生がやってきて、私の手にそっと手を重ねて、「そうそう、この角度。体の軸はまっすぐね」と導いてくれます。先生の手が加わった途端、さっきまで暴れていた土が、すん…と静かになって、ろくろの真ん中で静かに回り始める。この瞬間、「おお…!」って声が出ちゃいます。魔法みたいですよ、本当に。

形を作っていく!湯呑?お茶碗?それとも…?

土が綺麗に中心で回るようになったら、いよいよ成形タイム!ここが一番ワクワクする時間です。まずは、中心にそっと親指を沈めて、穴を開けていきます。じわー…っと指が入っていく感覚。なんだか、すごくないですか?ただの土の塊だったものに、自分の手で「内側」という空間が生まれる瞬間です。

そこから、両手の指を使って、少しずつ壁を薄くしながら、上へ上へと伸ばしていきます。「内側の手は支えるだけ、外側の指で少しずつ持ち上げる感じで…」と先生のアドバイス。でも、これがまた難しい!力が強すぎると、壁がぐにゃっと歪む。「うわっ!やばい!」と思わず声が出る。力が弱すぎると、全然土が伸びてくれない。息を止めて、全神経を指先に集中させる。ミリ単位の力加減が、作品の形を左右するんです。

「どんな形にしましょうか?湯呑?ご飯茶碗?」と先生に聞かれて、「じゃあ、ご飯茶碗で!」なんて言ってみるものの、私の言うことなんて全く聞かない土の塊。お茶碗を作っているつもりが、なぜかどんどん口がすぼまってきて壺みたいになったり、逆に広がりすぎて平皿みたいになったり。「あれ?こんなはずでは…」の連続です。

でも、その「思い通りにいかなさ」が、逆にめちゃくちゃ面白い!土と対話しながら、時には喧嘩しながら、偶然生まれる形を楽しんでいく。それが、ろくろの醍醐味なんだと思います。「もう、君はそういう形になりたいんだね。わかったよ」って、最終的には土に委ねる(というか、諦める)。そうして出来上がった、予定とは全く違うけど、なんだか愛嬌のある形。これぞ、一期一会です。

形ができたら糸で切り離す 感動の瞬間!

「うん、いい形になりましたね!」先生からOKが出たら、いよいよ最後の工程です。ろくろの回転を止めて、「切り糸」という細い糸を両手でぴんと張り、器の底にすーっと通していきます。

この瞬間、めちゃくちゃ緊張します。ここで失敗したら、全部台無しになるんじゃないか…って。でも、先生が「はい、思い切って!」と背中を押してくれる。意を決して糸を引くと、「すっ…」と軽い手応えと共に、作品がろくろの台から切り離されます。

そして、そーっと両手で持ち上げて、板の上に移す。この瞬間です。感動のピークは!今までろくろの上で一体化していた土の塊が、初めて一つの独立した「作品」として、自分の目の前に現れる。まだ水分をたっぷり含んでいて、ふにゃふにゃで、頼りない。でも、紛れもなく、さっきまで自分が格闘していた、愛おしい我が子のような存在。

「うわー…できた…」って、思わずため息のような声が漏れます。周りを見渡すと、他の体験者さんたちも、自分の作品を愛おしそうに眺めて、スマホで写真を撮りまくっている。うん、わかる、わかるよその気持ち!この感動は、やった人にしかわからない特権です。ぜひ、あなたにも味わってほしいな。

作品が手元に届くまで 焼成と釉薬(ゆうやく)のこと

ろくろで形を作って、感動のフィナーレ!…と思いきや、実は陶芸の旅はまだ終わりじゃありません。むしろ、ここからが第二章の始まり。あなたが作ったあの柔らかい作品が、カチカチで実用的な「やきもの」になるまでには、いくつかの大事な工程が待っているんです。作ったその日に持って帰れないのは、ちょっと寂しいけど、この待つ時間もまた、陶芸の楽しみの一つなんですよ。

自分で作った器、すぐには使えないんです

ろくろ体験で作った作品は、その場ではまだ粘土の状態。これを「生(なま)」と呼びます。このままでは水を入れたら溶けちゃうし、強度も全くありません。ここから、お店で売っているような器になるまでには、長い長い旅路が待っています。

まずは「乾燥」。作った作品を、風通しの良い日陰でじーっくりと乾かします。急激に乾かすとヒビが入ってしまうので、焦りは禁物。数日から一週間くらいかけて、ゆっくりと水分を抜いていきます。

次に「素焼き(すやき)」。乾燥した作品を、800℃くらいの比較的低い温度で一度焼きます。これによって、粘土がレンガくらいに固まって、扱いやすくなります。この素焼きが終わった段階で、ようやく水分を吸わない状態になるんです。

そして、いよいよ色をつける「施釉(せゆう)」、つまり釉薬(ゆうやく)をかける作業があって、最後に「本焼き(ほんやき)」。1200℃以上の高温で、一昼夜かけてじっくりと焼き上げます。この高温によって、釉薬が溶けてガラス質になり、あのツルツルピカピカの器が完成する、というわけ。

…ね?結構、道のりが長いでしょ?だから、体験教室で作った作品が手元に届くのは、だいたい1ヶ月〜2ヶ月後くらいが一般的。忘れた頃にやってくる、最高のサプライズプレゼントなんです。

釉薬選びは第二の創作活動!

作品を焼き上げる前の、色を決める工程「施釉(せゆう)」。これがまた、悩ましくも最高に楽しい時間なんです。体験教室では、形を作ったその日に「じゃあ、どの色にしますか?」って、釉薬の見本を見せてくれることが多いです。

ずらりと並んだ、色とりどりの焼き上がり見本。「わー、綺麗な青!」「この渋い緑もいいな…」なんて、見ているだけでワクワクします。自分の作った、あの不格好で愛おしい作品が、この色をまとったらどんな雰囲気になるんだろう?って想像するだけで、もうニヤニヤが止まりません。

でも、ここで一つ、面白い罠があるんです。それは、焼き上がりの見本の色と、実際にこれからかける釉薬の液体の色が、ぜんっぜん違うこと!例えば、焼き上がりが美しい瑠璃色になる釉薬の液体は、なんだかドブみたいな濁った灰色だったりするんです。「え?本当にこの液体が、あの青になるんですか?」って、絶対聞いちゃうはず。

この化学変化こそが、釉薬の面白さ。窯の中で高温にさらされることで、釉薬に含まれる金属成分が化学反応を起こして、美しい色に変化する。まるで魔法です。自分の作品の形と、選んだ釉薬の色。この二つの組み合わせで、完成品の印象はガラリと変わります。だから、釉薬選びは、形作りに次ぐ「第二の創作活動」と言っても過言じゃないんです。直感でビビッときた色を選ぶもよし、じっくり悩んで決めるもよし。この時間も、存分に楽しんでくださいね。

そしてついに…!我が子との対面

体験教室から1ヶ月半ほど経ったある日。ピンポーン、とチャイムが鳴って、届いた一つの段ボール箱。すっかり忘れていた(ごめん)陶芸教室からの荷物です。

カッターで慎重にテープを切って、緩衝材をかき分けると…そこにいたのは、紛れもなく、あの日自分が格闘して生み出した、我が子!窯の中で炎に焼かれて、一回りきゅっと小さくなって、選んだ釉薬の色を身にまとって、りりしい(?)姿で帰ってきてくれました。

「うわーーー!これ、自分が作ったやつだ!」

思わず、でかい独り言が出ます。手に取ってみると、ひんやりと硬くて、ずっしりと重い。あの日の柔らかい粘土の感触とは全く違う、立派な「うつわ」としての存在感。指で弾くと「キーン」と高い音がする。私が作った、ちょっと歪んだご飯茶碗。想像していたよりも、釉薬の色が濃く出ていて、それがまた渋くていい感じ。

その日の夜、早速そのお茶碗でご飯を食べました。もうね、味が違いますよ。いつもの3倍くらい美味しく感じる。自分で作った器で食べるご飯、自分で作った湯呑みで飲むお茶。この豊かさ、この満足感は、どんな高級な器を買っても絶対に味わえないものです。日常の何気ない瞬間が、とても特別で、愛おしいものに変わる。この感動を、あなたにもぜひ、体験してほしい。心からそう思います。

もっと陶芸を続けたくなったら?次のステップ

ろくろ体験、最高だった…!一回きりじゃ物足りない!もっと色々なものを作ってみたい!…そう感じたら、あなたはもう立派な「陶芸沼」の入り口に立っています。おめでとうございます(?)。体験で終わらせるのはもったいない。その熱い気持ちがあるうちに、次のステップへ進んでみませんか?もっと深く陶芸の世界を楽しむための、いくつかの選択肢をご紹介します。

陶芸教室に通ってみるという選択肢

一番のおすすめは、やっぱり月謝制やチケット制の陶芸教室に通うことです。体験教室は、いわば「ろくろのいいとこ取りダイジェスト版」。でも、教室に本格的に通い始めると、もっと奥深い陶芸の世界が待っています。

例えば、体験では先生がやってくれた「土殺し」や「中心出し」を、自分で一から練習できる。これができるようになると、もう楽しさが段違いです。他にも、お皿や壺、急須みたいな、もっと複雑な形に挑戦したり、「手びねり」や「タタラ作り」といった、ろくろ以外の技法を学べたりもします。

それに、教室に通うことの大きなメリットは、「仲間」ができること。同じ趣味を持つ人たちと、「その釉薬、いい色ですね!」「今度こんなの作ってみたいんですよ」なんておしゃべりしながら土をいじる時間は、本当に楽しいものです。年代も職業もバラバラな人たちと、ただ「陶芸が好き」という一点で繋がれる。これって、すごく素敵なことだと思いませんか?

教室選びのポイントは、やっぱり「雰囲気」と「先生との相性」。いくつかの教室を見学したり、もう一度体験に行ってみたりして、「ここなら楽しく続けられそうだな」と思える場所を見つけるのが一番です。あとは、通いやすい場所にあるかどうかも、地味に重要だったりしますね。

自宅で陶芸はできる?ハードルは高い?

「教室に通うのは時間的に難しいな…」「自分のペースで、好きな時にやりたい!」という人もいますよね。じゃあ、自宅で陶芸ってできるんでしょうか?

結論から言うと、「手びねり」なら比較的気軽に始められます。最近は、粘土と簡単な道具、そして焼き上げてくれるサービスまでセットになった「おうちで陶芸キット」みたいなものもたくさん売られています。これなら、リビングのテーブルで、テレビでも見ながら気軽に粘土をこねこねできます。

でも、今回テーマになっている「電動ろくろ」を自宅に導入するとなると…うん、正直、ハードルはかなり高いです。まず、機械自体が安くても数万円、高いものだと数十万円します。そして、結構な大きさがあるので、置く場所も必要。粘土の保管場所や、乾燥させるスペースも確保しないといけません。そして何より、粘土や釉薬が飛び散るので、作業できる専用の部屋か、汚れてもいい覚悟が必要になります。

そして、最大の難関は「窯」。自分で焼成までしようと思ったら、数百万円する電気窯を置くスペースと、そのための電気工事が必要に…。まあ、これはもうプロの領域ですよね。焼成だけを請け負ってくれる「貸し窯」サービスもありますが、やっぱり手軽とは言えません。

だから、私個人の意見としては、まずは陶芸教室に通って、基礎をしっかり学んで、陶芸仲間も作って、それでも「やっぱり自分の城が欲しい!」となったら、自宅ろくろを検討するのが一番いいルートなんじゃないかな、と思います。焦らず、じっくりと。趣味は長く楽しむのが一番ですからね。

まとめ 粘土をこねて、自分だけの時間を形にしよう

ここまで陶芸、特にろくろの魅力について、語り尽くしてきましたが、いかがでしたか?「難しそう」という最初のイメージは、少しは「楽しそうかも!」に変わってくれたでしょうか。

結論として私が一番言いたいのは、「陶芸のろくろは、不器用とかセンスとか全く関係なく、誰でも楽しめる最高の趣味だ」ということです。ひんやりとした土の感触に癒やされ、くるくる回る土と向き合ううちに日常のゴタゴタを忘れ、無心になれる。それはまるで、自分だけの特別な時間を見つける瞑想のよう。そして、その時間の結果として、世界に一つだけの、自分の手から生まれた「作品」が残るんです。

ちょっと歪んでいたり、厚さが均一じゃなかったり。そんな不完全さこそが、手作りの証であり、たまらなく愛おしい。その器があなたの食卓に並び、毎日の暮らしにそっと寄り添ってくれる喜びは、一度味わったらやみつきになりますよ。

準備なんて、汚れてもいい服と「楽しむぞ!」という気持ちだけで十分。あとは、優しい先生が全部なんとかしてくれます。この記事を読んで、少しでもあなたの心が「やってみたいかも」と動いたなら、もうそれが始め時です。スマホで「近所の陶芸体験」を検索して、予約ボタンをポチっと押してみてください。その小さな一歩が、きっとあなたの毎日に、新しい彩りと、心豊かな時間をもたらしてくれるはずです。この記事が、あなたの背中をそっと、いや、ドンッ!と押すきっかけになったなら、私は最高に嬉しいです。