【陶芸初心者が最初に知るべき粘土の話】もう迷わない!オススメする粘土とその理由

「陶芸、始めてみたいな」

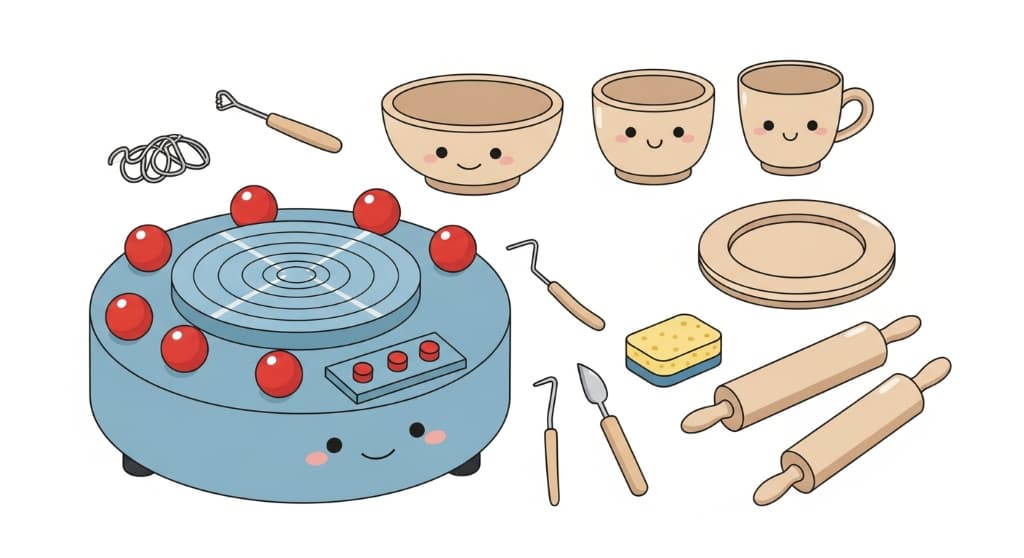

そう思った時、あなたの頭に浮かぶのは、きっとくるくる回るろくろの上で、自分の手が魔法のように器を生み出していく光景ではないでしょうか。私もそうでした。でも、いざ始めようとすると、最初の大きな壁にぶつかるんですよね。そう、「どの粘土を使えばいいの?」問題です。

結論から言いますね。陶芸初心者が粘土を選ぶなら、まずは扱いやすい「信楽の並土(なみつち)」あたりから試してみるのが、失敗も少なくて断然おすすめです。でも、もっと大事な結論は、「あなたが作りたいもの、そして触ってみて『好き!』と感じる粘土を選ぶのが、結局一番楽しいし、長続きする」ということです。この記事を読めば、まるで雑貨屋さんで可愛い小物を選ぶように、ワクワクしながら自分にぴったりの粘土を選べるようになります。

粘土の種類なんて知らなくて大丈夫。私があなたの手を取って、奥深くも愛おしい粘土の世界へご案内します。さあ、あなただけの最高の相棒(粘土)を見つけて、今日から世界に一つだけの作品作りを始めましょう!

陶芸初心者の粘土選び 「作りたいもの」で選ぶのが一番楽しい!

粘土選び、難しく考えすぎていませんか?大丈夫、大丈夫。最初は誰だって右も左も分かりません。陶芸用品店に行けば、呪文みたいな名前の粘土がずらりと並んでいて、それだけで心が折れそうになりますよね。

だから、まずここでハッキリ言っておきます。粘土選びに絶対の正解はありません!プロの作家さんだって、作るものによって粘土を使い分けているんですから。

じゃあ、初心者はどうすればいいの?というと、ポイントはたったの2つ。「扱いやすさ」と「作りたいもののイメージ」。この2つをコンパスにして粘土の森を探検すれば、きっとあなただけの宝物が見つかります。この記事では、私のしょっぱい失敗談も隠さずにお話ししながら、その具体的な選び方を徹底的に、そして何より「楽しく」解説していきますね!

そもそも陶芸の粘土って何種類あるの? 代表的な粘土とその個性を知ろう

よし、じゃあ早速、粘土の世界の住民たちを少しだけ覗いてみましょうか。

「え、やっぱり専門用語が出てくるの…?」なんて身構えないでくださいね。大丈夫。ここでは、あなたが陶芸を楽しむ上で「とりあえずこの子たちの顔と名前だけ覚えておけばOK!」という代表選手だけを、私の独断と偏見に満ちたキャラクター紹介風にお届けします。

土味あふれる「陶器土」の世界

まずは陶芸の王道、「陶器土」です。

「ザ・陶芸」って感じの、あの素朴で温かみのある風合いの器、ありますよね。あれはだいたいこの陶器土から生まれています。信楽焼(しがらきやき)とか、益子焼(ましこやき)とか、聞いたことありませんか?彼らがこのカテゴリーのスター選手たちです。

この土たちの特徴は、なんといっても鉄分が多くて、焼くと茶色やベージュ系の、なんとも言えない味のある色になること。手触りもザラザラ、ゴツゴツしたものが多くて、触っているだけで「ああ、今、私、地球と対話してる…!」みたいな壮大な気持ちにさせてくれます。

私が初めて陶芸教室で触ったのが、信楽の土でした。袋から出した時のひんやりとした感触と、土の匂い。練っていると、手のひらに小さな石の粒(石はぜ、と言います)が当たって、最初は「痛っ!」て思ったんです。でも、そのゴツゴツさが、なんだかすごく頼もしくて。不器用な私がちょっとくらい手荒に扱っても、全部受け止めてくれるような、そんな懐の深さを感じました。これで無骨なビアマグを作って、キンキンに冷えたビールを飲んだら最高だろうな…なんて、作り始める前から妄想が止まりませんでしたね!

そんな風に、作りたいもののインスピレーションをガンガンくれるのが、陶器土の魅力なんです。

白く美しい「磁器土」という選択肢

陶器土が「頼れる兄貴」だとしたら、こちらは「儚げな深窓の令嬢」。それが「磁器土(じきど)」です。

有田焼や九谷焼のような、あの雪のように白くて、光にかざすと透けるような美しい器。あれが磁器です。原料は陶石という石の粉で、陶器土とは出自からして違う、まさにエリート。

手触りは、もう、うっとりするくらいスベスベで滑らか。きめが細かくて、練っているとシルクに触れているような…は、ちょっと言い過ぎかな。でも、それくらい気持ちいいんです。

ただ、このお嬢様、ちょっとデリケートなところがありまして…。乾燥するのがめちゃくちゃ早いし、薄く作ると歪みやすい。ほんのちょっと爪で引っ掻いただけでも、その傷がクッキリ残っちゃう。だから、一般的には「初心者には扱いが難しいよ」って言われがちです。うん、それは、まあ、事実。

でもね、もしあなたがアクセサリーみたいな繊細な小物や、シャープでモダンなデザインの食器を作りたいなら、磁器土に挑戦する価値は絶対にあります!あの完成した時の凛とした佇まいと、透明感のある白さは、陶器土では決して出せない魅力ですから。私も、友人の結婚祝いに磁器土でペアのカップを作ったことがあるんですが、それはもう大変でした。ちょっと油断するとすぐヒビが入るし、削りも神経を使うし…。でも、出来上がった時の感動は忘れられません。

「私、こんな綺麗なもの作れたんだ…!」って、自分で自分を褒めまくりましたよ。憧れがあるなら、怖がらずに飛び込んでみるのも、また一興です。

扱いやすさNo.1?万能選手の「半磁器土」

さて、頼れる兄貴(陶器土)と、深窓の令嬢(磁器土)を紹介しましたが、その間に立つ超絶バランス感覚の持ち主がいます。それが「半磁器土(はんじきど)」です。

その名の通り、陶器と磁器の、まさに「いいとこ取り」をしたような粘土。陶器土の丈夫さと、磁器土の滑らかさを、いい感じに併せ持っているんです。

陶器土ほどザラザラしていないけど、磁器土ほどデリケートでもない。適度な強度があって形を作りやすいし、乾燥も比較的穏やか。そして、どんな釉薬(うわぐすり:色をつける薬品)をかけても、だいたい綺麗に発色してくれる。まさにクラスに一人はいる、誰とでも仲良くなれる優等生タイプ!

だから、陶芸教室なんかで「初心者向けの粘土です」って渡されることも多いかもしれませんね。

正直、私も最初のうちは「特徴がないのが特徴、みたいな感じで、ちょっとつまらないかな…」なんて思ったりもしました。でもね、使えば使うほど、この子の良さがわかってくるんですよ。クセがないからこそ、自分の作りたい形を素直に表現できる。ろくろの練習をする時も、手びねりで複雑な形に挑戦する時も、文句ひとつ言わずに付き合ってくれる。そういう意味では、最高の練習相手かもしれません。

「土のゴツゴツした感じもいいけど、磁器の白さも捨てがたい…」なんて迷っている優柔不断なあなた(私のことだ)には、まずこの半磁器土から入ってみるのを、心の底からオススメします。

具体的にどう選ぶ?初心者が粘土を選ぶ3つの着眼点

はい、ここまでで代表的な粘土のキャラクターは、なんとなく掴んでもらえたでしょうか?

「よし、じゃあ私は味のある陶器土にしようかな」「いやいや、やっぱり白さに憧れるから磁器土に挑戦したい!」そんな声が聞こえてきそうです。素晴らしい!その気持ち、一番大事にしてください。

ここではさらに一歩進んで、あなたが粘土売り場で迷子にならないための、具体的な3つの着眼点をお伝えしますね。

ポイント1「扱いやすさ」は正義!最初は背伸びしないこと

なんだかんだ言っても、やっぱりこれが一番大事かもしれないです。

陶芸って、楽しいことばかりじゃないんですよね。思った形にならない、乾燥中にヒビが入る、焼いたら割れた…。もうね、心が折れる瞬間なんて、いくらでもあります。そんな時、粘土まで扱いにくい気難しいやつだったら、どうでしょう?「もうやーめた!」ってなっちゃうと思いませんか?

だから、最初のうちは、とにかく「扱いやすい」粘土を選んでください。これはもう、断言します。

具体的に「扱いやすい」ってどういうことかというと、「可塑性(かそせい)が高い」こと。これは、粘土がしなやかで、こねたり伸ばしたりした時に、プツッと切れたりせずに素直に形を変えてくれる性質のことです。あとは、「乾燥が穏やか」なこと。急激に乾くと、その分ヒビが入りやすくなりますからね。

陶芸用品店でよく「並土(なみつち)」とか「並漉し(なみこし)」って名前で売られている粘土があります。信楽並土とか、萩並土とか。これがだいたい、その産地の土の中でも一番ベーシックで、扱いやすいように調整されていることが多いです。いわば「入門編」ですね。

私の大失敗談ですが、陶芸を始めて2ヶ月くらいの頃、ちょっと慣れてきた気になって、見た目のカッコよさだけで「黒泥(こくでい)」っていう真っ黒な粘土に手を出したことがあるんです。これがまあ、乾燥は早いし、ちょっと力を加えるとすぐボソボソ崩れるしで、ろくろの上で泥団子を量産するハメに…。あの時の絶望感たるや。結局、まともな形にできたのは、手のひらサイズの小皿一枚だけでした。泣ける。

だから、お願いです。最初は背伸びしないで。まずは扱いやすい粘土とじっくり向き合って、「土と仲良くなる」ことから始めてみてください。それが、結局は上達への一番の近道なんです。

ポイント2「何を作りたい?」で粘土は決まる

扱いやすさが大事!とは言いましたが、それと同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に大事なのが、この「何を作りたいか?」というワクワクする気持ちです。

だって、そうでしょう?せっかく作るんですから、自分が心から「欲しい!」「使いたい!」と思えるものを作りたいじゃないですか。

例えば、あなたが「毎朝のコーヒーを飲むための、手にしっくり馴染むマグカップ」を作りたいとします。

それなら、信楽の並土みたいな、ちょっとザラッとした温かみのある土がいいかもしれませんね。手に持った時の土の感触が、きっと朝の時間を特別なものにしてくれます。

もし「友達にプレゼントする、可愛い猫の箸置き」を作りたいなら?白くて滑らかな半磁器土や磁器土で形を作って、あとからカラフルな絵付けをするのが楽しそうです。

「無骨でデカい、具沢山のカレーが似合うお皿」が欲しい!というなら、鉄分の多い赤土や、石がゴロゴロ入った信楽の荒土(あらつち)なんて最高じゃないですか?焼いた時に土の表情が豊かに出て、めちゃくちゃカッコいいお皿になりますよ、きっと。

こんな風に、完成形を具体的に妄想すればするほど、選ぶべき粘土の姿が自然と見えてくるんです。これは、洋服を選ぶのに似ているかもしれません。「今日のデートは、ちょっと可愛い系のワンピースにしようかな」とか「明日のプレゼンは、キリッと見えるジャケットスタイルで」とか、目的や気分で服装を決めますよね。それと全く同じです。

粘土を選ぶ時間は、いわば「設計図」を描く時間。この妄想タイムこそ、陶芸の醍醐味の一つだと私は思っています。ぜひ、思いっきり楽しんでください!

ポイント3「焼成温度」を必ずチェック!窯との相性問題

はい、きました。これ、地味なんですけど、めちゃくちゃ重要です。見落とすと、今までの苦労がすべて水の泡になる可能性すらあります。脅かすわけじゃないですよ、でも本当のことなんです。

その名も「焼成温度(しょうせいおんど)」問題。

粘土には、それぞれ「この温度で焼いてね」という適正な温度が決まっています。例えば、「この粘土は1230℃で焼いてください」みたいな感じです。

で、ここからが重要なんですが、あなたが作品を焼くであろう「窯(かま)」にも、焼く温度の設定があります。陶芸教室やレンタル工房の窯は、だいたい「1230℃で統一して焼きますよー」とか「うちは1250℃です」みたいに決まっていることがほとんどです。

…もう、お分かりですよね?

そう、自分が使った粘土の焼成温度と、窯の焼成温度が合っていないと、大変なことになります。

例えば、1200℃で焼くべき粘土を、1250℃の窯に入れてしまったら…?粘土は熱で溶けて、ドロドロのガラスみたいになって、棚板に張り付いてしまいます。大惨事です。逆もまた然り。1250℃で焼かないと焼き締まらない粘土を1200℃で焼いても、カチカチにはなりません。水を入れたら漏れてしまうような、もろい状態にしかならないんです。

「え、じゃあどうすれば…」って不安になったあなた、大丈夫。対策は簡単です。

粘土を買う前に、自分が利用する予定の陶芸教室の先生や、レンタル工房のスタッフさんに「そちらの窯の焼成温度は何度ですか?」と聞くだけ。そして、その温度に合った粘土を買えばいいんです。ネットで買う時も、商品説明に必ず「焼成温度:1230℃〜1250℃」のように書いてありますから、そこをしっかり確認してくださいね。

これを怠ると、本当に悲しい結末を迎えることになるので、合言葉は「買う前に、窯の温度を確認!」です。忘れないでくださいね!

粘土ってどこで手に入るの?購入場所と量の目安、注意点

さあ、粘土の選び方もわかって、作りたいもののイメージも固まってきましたね!いよいよ次は「粘土、ゲットだぜ!」のフェーズです。

でも、粘土って、近所のスーパーには売ってないし…一体どこで手に入れればいいんでしょうか?ここでは、粘土の購入場所から、初心者にオススメの量、そして意外と知らない保管方法のコツまで、まるっとお伝えします。

陶芸用品専門店やネット通販が基本

粘土を手に入れる主な方法は、大きく分けて2つ。「陶芸用品の専門店(実店舗)」か「インターネット通販」です。

もしあなたの街に陶芸用品の専門店があるなら、一度は足を運んでみることを強くオススメします。最大のメリットは、何と言っても店員さんに直接相談できること!「陶芸、初めてなんですけど…」「こんな感じの湯呑みを作りたいんですけど、どの粘土がいいですかね?」なんて聞けば、プロの視点から的確なアドバイスをもらえます。それに、見本の焼き上がりサンプルが置いてあることも多くて、実際の質感や色を自分の目で見て確かめられるのは、何物にも代えがたい利点です。

一方、ネット通販は、とにかく種類が豊富で、家にいながらポチッと買えるのが魅力。地方に住んでいて近くに専門店がない、という方には本当にありがたい存在ですよね。ただ、デメリットはやっぱり、土の質感や本当の色が画面越しでは分かりにくいこと。レビューをしっかり読み込んだり、最初は少量だけ買ってみたりするのが賢い使い方かもしれません。

私からの提案は、もし可能なら、最初はネットで「粘土お試しセット」みたいなものを買ってみるのがいいんじゃないかな、ということです。1kgずつ、違う種類の粘土が3〜4種類セットになっている商品があるんです。それで実際に色々な土に触れてみて、「あ、私、この子のザラザラ感、好きかも」「こっちの滑らかな感じ、気持ちいい!」という自分の「好き」を見つけてから、本命の粘土をドカンと買う。これが一番失敗のない流れだと思いますよ!

初心者はどれくらいの量を買えばいい?

これも、よく聞かれる質問ナンバーワンかもしれません。「粘土って、どれくらい買えばいいんですか?」問題。

結論から言うと、初心者が最初に買うなら「4kg」もあれば、かなり満足できるはずです。

4kgって言われてもピンとこないですよね。だいたい、普通サイズのお茶碗(ご飯茶碗)なら4〜5個、マグカップなら3〜4個くらいは作れる量です。どうでしょう?初めての挑戦としては、十分すぎるくらいじゃないですか?

ついつい、「どうせならたくさん作ろう!」と意気込んで、いきなり10kgとか20kgの塊を買ってしまいがちなんですが…ちょっと待って!

粘土は、一度袋を開けてしまうと、どんどん乾燥していきます。生き物なんです。ちゃんと管理してあげないと、愛情を注いであげないと、あっという間にカッチカチの石ころみたいになってしまうんです。そうなると、もう一度使えるように再生させるのは、正直言ってめちゃくちゃ大変な作業。

それに、初心者のうちは、一つの作品を完成させるのに思った以上に時間がかかるものです。夢中になって作っているうちに、残りの粘土がカピカピに…なんて悲劇、陶芸あるあるです(私もやりました)。

だから、まずは無理のない4kgくらいからスタートして、もし足りなくなったらまた買い足す、というスタイルが、心にもお財布にも、そして粘土にも優しいと思いますよ。

粘土の保管方法を間違えると悲劇が起きる

さて、無事に粘土を買ってきました。おめでとうございます!

でも、油断は禁物です。ここからが重要。粘土の命運を分ける「保管」についてお話しします。

先ほども言いましたが、粘土の最大の敵は「乾燥」です。とにかく、空気に触れさせないこと。これが鉄則。

使いかけの粘土は、まず霧吹きなどで表面を軽く湿らせてから、ビニール袋に入れて、中の空気をできるだけ抜いて口をギュッと縛ります。心配性な私は、さらにその上からもう一枚ビニール袋をかぶせて、二重にします。念には念を、です。そして、直射日光が当たらない、涼しい場所に置いておきます。玄関の隅っことか、北側の部屋とか。

長期間使わない場合は、濡らした新聞紙や布で粘土をくるんでからビニール袋に入れると、さらに乾燥を防げます。

「もし、カチカチになっちゃったら…?」

うん、そうなりますよね。人間だもの。大丈夫、再生する方法はあります。固まった粘土を細かく砕いて、水を加えてドロドロにして、水分を調整しながら練り直す…という、気の遠くなるような作業ですが…。正直、初心者にはオススメしません。時間も労力も、半端なくかかります。

だから、そうなる前に!ちゃんと保管する。そして、愛情が冷めないうちに(笑)、なるべく早く使い切ってあげる。これが、粘土と上手く付き合っていく一番のコツなのかもしれませんね。

まとめ 最高の相棒(粘土)を見つけて、あなただけの陶芸ライフを始めよう!

さて、ここまで陶芸初心者のための粘土選びについて、私の語りにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

粘土の種類、選び方のポイント、購入方法から保管のコツまで、お分かりいただけたでしょうか?

色々とお話ししてきましたが、結局のところ、私が一番伝えたかったのは、「粘土選びは、もっと自由で、もっと楽しいものなんだよ!」ということです。難しく考えすぎないでください。ルールブックなんてありません。あなたが「これだ!」と心惹かれる粘土が、あなたにとっての正解なんです。

もちろん、セオリーはあります。迷ったら、扱いやすい「信楽並土」のような、優等生タイプの粘土から始めてみるのが王道です。失敗が少ない分、純粋に「形を作る楽しさ」に集中できますからね。でも、もしあなたがゴツゴツした土の力強さに魅了されたなら、あるいは磁器の透き通るような白さに憧れるなら、最初からそれに挑戦したって、いいじゃないですか!たとえ失敗したとしても、その経験は絶対にあなたの血肉になります。

最終的に、あなたの作品を形作るのは、技術だけではありません。あなたがその粘土に触れた時の「好き」という気持ち、その手触り、匂い、色、そのすべてが作品に宿ります。だから、ぜひあなたの五感をフルに使って、最高の相棒となる粘土を見つけ出してください。この記事が、その冒険の、ささやかな地図となることを心から願っています。さあ、土を買いに行きましょう。あなたの物語は、そこから始まります。