陶芸初心者が花瓶作りに挑戦したら、人生変わるレベルで楽しかった

「なんだか最近、毎日が同じことの繰り返しだな…」なんて、ふと感じることはありませんか?

スマホを見て、仕事して、家に帰って、またスマホ見て…。そんな日々に、ちょっとした「自分の手で何かを生み出す喜び」をプラスしてみませんか?

陶芸、めちゃくちゃ楽しいです。

そして、陶芸初心者が最初に作るなら「花瓶」が断然おすすめ。

「え、花瓶なんて難しそう…」って思いました? 大丈夫、大丈夫!実はコップやお皿よりも形が自由で、ちょっとくらい歪んだってそれが「味」になる最高のアイテムなんです。

この記事を読めば、あなたが今抱えている「不器用だから無理かも」「何から始めたらいいかわからない」なんて不安は、粘土と一緒にこねられて、きれいさっぱり消え去ります。

代わりに手に入るのは、土のひんやりとした感触、無心で何かに没頭する心地よさ、そして自分の手から生まれた世界でたった一つの花瓶が、あなたの日常を彩ってくれるという、最高の未来です。

さあ、泥んこになる準備はいいですか? あなたの新しい趣味の扉、私が全力で開けてみせますよ!

陶芸初心者でも花瓶は作れる しかも最高に楽しい

いきなりですが、陶芸ってなんだか敷居が高いイメージ、ありません?

静かな工房で、作務衣を着た先生が腕を組んで「まだまだ修行が足りん!」とか言ってそうな…(完全に漫画の読みすぎですね、ええ)。

でも、現実は全然違います。もっとラフで、もっと自由で、とにかく「楽しい!」が詰まった世界なんです。

特に、これから陶芸を始めたいあなたに、私が声を大にしておすすめしたいのが「花瓶作り」。その理由を、ちょっと熱っぽく語らせてください。

なぜ初心者に花瓶? 形が自由で失敗が味になるから

なんで花瓶なの?って話ですよね。

お茶碗とかお皿の方が実用的じゃない?って思うかもしれません。うん、それも一理あります。

でもね、初心者がいきなり「まん丸で綺麗な円のお皿」とか「飲み口が薄くて軽いカップ」を目指すと、結構、心が折れそうになるんですよ。ほんとに。

その点、花瓶ってどうでしょう。

ちょっと首が傾いていても、「そういうデザインです」って顔ができる。胴体がふっくら膨らみすぎても、「個性的でよろしい」となる。口がガタガタ? 「それが手作りの温かみってもんですよ!」と言い張れる。

そう、花瓶は懐が深いんです。あなたのどんな失敗も「味」として、優しく受け止めてくれるんですよ。まるで包容力のある恋人みたいじゃないですか?…ちょっと違いますかね。

それに、作った後の楽しみも格別です。

道端に咲いてる名前も知らない草花を一本だけ、ひょいっと挿してみる。それだけで、自分の手から生まれた器が、ちゃんと「花瓶」として息をし始めるんです。

その瞬間、「ああ、作ってよかったな」って、じわーっと心が温かくなる。

この感動は、既製品の綺麗な花瓶をいくつ持っていても味わえない、特別なもの。

だからこそ、初心者の一歩目として、この「失敗が味になる」「作った後も楽しい」花瓶作りを、心から推したいんです!

「私、不器用だから…」は禁句 土は裏切らない

「でも、私、本当に不器用で…」

はい、そのセリフ、よく聞きます。何を隠そう、私も自分のことを世界一不器用な人間だと思って生きてきました。

図工の成績はいつも普通。プラモデルは説明書の時点で諦める。そんな私でも、できたんです。だから、あなたにできないわけがない!

これは根性論とかじゃなくて、土っていう素材が、本当にすごいんですよ。

ひんやりとして、しっとりとした土の塊。それを両手で包み込んで、ぎゅっ、ぎゅっと力を込めてこねていく。

その感触だけで、なんだか日々のストレスが土に吸い取られていくような、不思議な気持ちよさがあるんです。これ、本当です。一種のセラピーですよ、ほんと。

土は、あなたの手の動きに、すごく素直に応えてくれます。

強く押せばへこむし、優しくなでれば滑らかになる。焦って力を入れすぎると形は崩れるけど、ゆっくり向き合えば、ちゃんと望んだ形に近づいていってくれる。

まるで対話しているみたいで、気づけば時間を忘れて没頭してるんです。

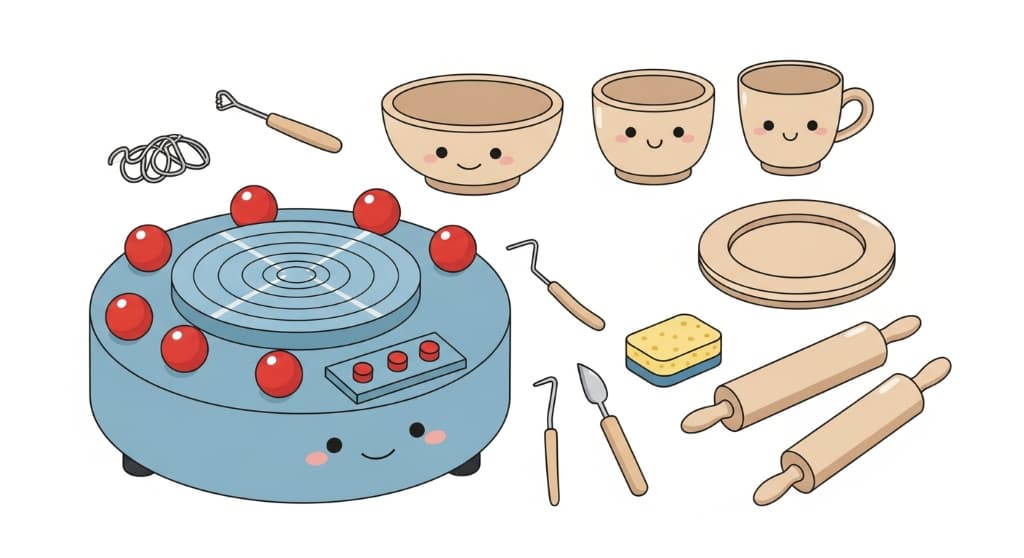

それに、陶芸には電動ろくろだけじゃなく、「手びねり」という素晴らしい方法があります。

これは、ろくろを使わずに、自分の手だけで粘土をこねたり、ひも状にして積み上げたりして形を作る技法。

自分のペースで、じっくり、ゆっくり。これなら、あのクルクル回る機械に翻弄される心配もありません。

最初は「なんだこの粘土の塊は…」って絶望するかもしれない。私もそうでした。でも、土を信じて、自分の手を信じてみてください。土は、あなたの頑張りを絶対に裏切りませんから。

花瓶作りへの第一歩 まずは何から始める?

さあ、「ちょっとやってみたくなったかも…」なんて、心が動き始めていませんか?

その気持ち、めちゃくちゃわかります。でも、いざ始めるとなると「で、どこに行けばいいの?」「何が必要なの?」って、次の壁にぶち当たりますよね。

安心してください。ここからは、具体的なアクションプランのお話です。

大げさに考えなくて大丈夫。今の時代、陶芸を始めるハードルって、びっくりするくらい低いんですから。

まずは体験教室へGO! 手ぶらでOKなのが最高

一番手っ取り早くて、確実で、そして楽しい方法。それは、近所の陶芸教室の「体験コース」に申し込むことです。

「陶芸教室 〇〇(あなたの住んでる地名)」で、今すぐ検索してみてください。ほら、意外とたくさん出てきませんか?

体験教室の何が最高かって、もう、至れり尽くせりなところ。

土はもちろん、エプロンや道具、そして何より頼りになる先生が、全部セットで待っていてくれます。

あなたはただ、「作りたい!」という気持ちと、汚れてもいい服装(まあ、エプロン貸してくれますけどね)で行くだけ。手ぶらでOKなんです。最高じゃないですか?

自分で土を買ってきて、道具を揃えて、家の中を泥だらけにして、挙句の果てに「これ、どこで焼くの…?」って途方に暮れる…。そんな悲劇を回避できるんです。

教室に行くと、大抵は「今日は何を作りますか?」って聞かれます。そこで、自信満々に「花瓶を作りたいです!」と言ってみましょう。

先生はプロですから、初心者が花瓶を作るための最適な方法を、手取り足取り教えてくれます。

私が初めて体験教室に行った時なんて、ひどいもんでしたよ。

電動ろくろで土を真ん中に置く「土殺し」っていう最初の工程で、土が遠心力でビシャッ!って壁に飛んでいきましたからね。周りの生徒さん、苦笑いですよ。恥ずかしかったなあ…。

でも、先生は笑いながら「あー、元気いいねえ!大丈夫、最初はみんなそうだから!」って、新しい土をポンと置いてくれるんです。神かと思いました。

そう、失敗したっていいんです。プロがなんとかしてくれます。この安心感が、体験教室の一番の魅力かもしれません。

自宅で挑戦? お手軽キットという選択-肢もある

「いやいや、いきなり教室はハードルが高い…」「もっと自分のペースで、こっそり練習したい」

うんうん、その気持ちもわかります。人見知りさんや、まずは一人でじっくり向き合いたいタイプの方もいますよね。

そんなあなたには、「自宅でできる陶芸キット」という選択肢があります。

最近はネット通販なんかで、土と簡単な道具がセットになったものが、数千円くらいで手に入るんですよ。便利な世の中になったもんだ…。

自宅キットのいいところは、なんと言ってもその自由さ。

真夜中に突然「あ、土こねたい!」って思っても、誰にも迷惑をかけずに始められます。テレビを見ながら、音楽を聴きながら、自分だけの空間で作品と向き合えるのは、かなりの贅沢かもしれません。

ただ、いくつか注意点もあります。

一つは、後片付け。土って、乾くと細かい粉になって舞い上がるし、水に流すと排水管が詰まる原因にもなります。新聞紙をしっかり敷いたり、土を洗い流すバケツを用意したり、ちょっとした準備は必要です。

そして、最大の問題が「焼成」。つまり、作ったものをどうやって焼くか、です。

家庭用のオーブンで焼ける特殊な粘土もあって、これはこれで手軽で楽しいんですが、やっぱり本格的な陶器の質感とはちょっと違います。

もし本格的な土を使った場合、作品を焼いてくれるサービス(焼成代行)をやっている窯元や陶芸教室を探す必要があります。「陶芸 焼成代行」とかで検索すると見つかりますよ。送料とかはかかっちゃいますけどね。

まあ、まずはオーブンで焼ける粘土で「形を作る楽しさ」を味わってみる、っていうのも全然アリな選択だと思います!

いざ実践! 初心者のための花瓶作り3つの方法

さて、場所も決まったし、いよいよ土に触れる時がやってきました!

ここからは、具体的な花瓶の作り方について。

「え、専門的で難しそう…」なんて身構えなくて大丈夫。料理のレシピを見るくらいの気軽な気持ちで読んでください。

大事なのは、完璧な手順を覚えることじゃなくて、「へえ、こんな風に作るんだ!面白そう!」って感じること。

さあ、あなたならどの方法で、自分だけの一輪挿しを生み出しますか?

その1 手びねりの王道「ひも作り」でじっくり形作る

まずご紹介するのは、「ひも作り」。手びねりの中でも、一番ポピュラーで、いろんな形に応用できる王道テクニックです。

名前の通り、粘土をひも状にして、それをぐるぐると積み上げて壁を作っていく方法。

なんだか、子供の頃の粘土遊びを思い出してワクワクしませんか?

手順はざっくりこんな感じ。

まず、底になる部分を作ります。土の塊を丸く平らに伸ばして、花瓶の土台を作るんです。コースターみたいな感じですね。

次に、残りの土を使って、ひもを作っていきます。両手の手のひらでコロコロ転がして、均一な太さのひもを目指す。これがね、地味に難しいんですよ! 最初は絶対、太さがバラバラのイビツなひもになります。でも気にしない! それも味です。

ひもができたら、土台のフチにぐるっと乗せて、接着剤がわりの「どべ」っていうドロドロの粘土を塗りながら、次のひも、また次のひも…と積み重ねていきます。

だんだん壁が高くなっていく様子は、見ていて本当に楽しい。

ある程度積み上げたら、ひもとひもの間の溝を、指や「へら」っていう道具でなでて、なめらかにしていきます。内側と外側、両方からしっかりくっつけるのがポイント。これをサボると、焼いた時にヒビが入ったりしますからね。

あとは、自分の好きな高さ、好きな形になるまで、ひたすら積み上げる!

胴体をちょっと膨らませてみたり、口をきゅっとすぼめてみたり。自由自在です。この、自分の手で少しずつ形が生まれていく過程が、たまらなく愛おしいんですよ。

その2 ワイルドにいこうぜ!「玉作り(くり抜き)」

次にご紹介するのは、「玉作り」。またの名を「くり抜き」。

こっちは、ひも作りよりもっと原始的で、ダイレクトな方法です。

例えるなら、ひも作りがブロックを積み上げる建築だとしたら、玉作りは一本の木から彫り出す彫刻、みたいな感じでしょうか。…ちょっとカッコつけすぎましたかね。

やり方は、超シンプル。

まず、作りたい花瓶の大きさに合わせた土の塊を用意します。どん、と。

そして、その塊の真ん中に、おもむろに親指をズボッ!と突き刺すんです。気持ちいいですよ、これ。

そこから、親指と他の指で壁をつまむようにしながら、内側から外側へ、少しずつ土を押し広げていきます。

目指すのは、底も壁も、全体が均一な厚さになること。

指先に意識を集中して、「あ、こっちはまだ厚いな」「こっちは薄くなりすぎたかな」って、土の厚みを感じながら形を整えていく。

まさに、土との対話。自分の手の感覚だけが頼りです。

この作り方は、どっしりとした、素朴で力強い雰囲気の作品になりやすいですね。

あまり大きなものには向きませんが、手のひらにコロンと収まるような、小さめの一輪挿しを作るのにはぴったり。

複雑な工程がない分、土の塊感というか、素材そのものの魅力を存分に楽しめる、ワイルドで楽しい技法です。

その3 憧れの「電動ろくろ」は先生を頼りまくれ!

そして、出ました! 陶芸といえば、やっぱりこれ。「電動ろくろ」です。

ウィーン…と回るろくろの上で、濡れた土がスルスルと形を変えていく…あの姿、憧れますよねぇ。

ええ、わかります。私もそうでした。

でも、先に言っておきます。初心者が、いきなりアレを乗りこなそうなんて思わないでください。無理です。断言します。

あれは、見た目の優雅さとは裏腹に、とんでもないじゃじゃ馬なんです。

まず、土をろくろのど真ん中に固定する「芯出し(土殺しとも言う)」ができない。ちょっとでも中心がズレてると、回した瞬間にグワングワン暴れ出します。

なんとか芯が出せても、指にちょっと力が入っただけで、ぐにゃあ…。ああ、私の壺が…。ってなります。私も何度、無残な粘土の塊を前に呆然としたことか。

でもね、それでいいんです!

体験教室の電動ろくろは、「自力で完璧に作る」場所じゃなくて、「電動ろくろってこんな感じなんだ!」って体験する場所。そして、「先生のすごさを実感する」場所なんです。

ひとしきり悪戦苦闘して、べそをかきそうになったところで「先生、助けてください…!」って言うのが正解。

すると先生がやってきて、あなたの手にそっと手を添えてくれる。

「はい、ここに親指を置いて、ゆっくり、そうそう…」

先生の手が加わった瞬間、さっきまで言うことを聞かなかった土が、まるで魔法みたいにスッ…と真ん中に収まり、みるみるうちに綺麗な形に伸びていく。

あの瞬間は、本当に感動します。マジで「神…!」って思いますから。

だから、プライドは捨てましょう。電動ろくろでは、先生に甘えまくって、助けてもらいまくって、あの「魔法」を体験するのが一番の楽しみ方です!

作っただけじゃ終わらない! 仕上げと焼きの重要性

ふぅー、なんとか形ができた!これで完成!

…と、思いきや、陶芸の旅はまだ終わりません。むしろ、ここからが作品に「魂」を吹き込む、めちゃくちゃ重要な工程なんです。

形ができたばかりの粘土は、まだただの「湿った土」。

これを乾燥させ、装飾し、釉薬(ゆうやく)をかけ、そして灼熱の窯で焼くことで、初めてカチンとした「陶器」に生まれ変わるんです。

でも、難しく考えないで。この仕上げの工程も、これまた楽しい時間なんですから。

模様をつけたり削ったり 装飾で個性を爆発させよう

形ができた作品は、すぐに焼くわけじゃありません。

まずは、風通しのいい日陰で、ゆっくりと乾燥させます。触ってみて、少し硬くなった「生乾き」くらいの状態が、装飾のベストタイミング。

ここからは、あなたのセンスの見せ所!

例えば、「カンナ」っていう専用の道具で、表面をシュッシュッと削っていく「シノギ」という技法。シャープでモダンな雰囲気になるし、削る感触がまた気持ちいい。

あるいは、レースの布を押し当ててみたり、家の周りに落ちてる葉っぱを押し付けて模様にしたり。ハンコを押すのも可愛いですね。

もっと凝りたいなら、「化粧土(けしょうど)」という、色のついた泥を塗ってから模様を削り出す「掻き落とし」なんて技法もあります。

もう、何でもアリです。正解なんてありません。

私が最初に作った花瓶なんて、嬉しくなっちゃって、竹串でいろんな模様を彫りまくった結果、なんだか古代遺跡から発掘された土器みたいになっちゃいましたからね(笑)。

でも、それもまたいい思い出。

自分の「好き」を詰め込んで、世界に一つだけのデザインを完成させてください。やりすぎちゃっても、それはそれであなたの個性。思いっきり、個性を爆発させちゃいましょう!

運命の釉薬(ゆうやく)選び 色で印象がガラリと変わる

装飾が終わって、完全にカチカチに乾燥したら、一度「素焼き」という、低めの温度での焼成に入ります。(このへんは大体教室がやってくれます)

素焼きが終わった器は、レンガみたいな、多孔質で脆い状態。

そして、いよいよ運命の「釉薬がけ」です!

釉薬っていうのは、簡単に言うと、陶器の表面にかかっているガラス質のコーティングのこと。これがあるから、器は水を吸わなくなるし、ツルツルになるんです。そして何より、色が決まる!

教室に行くと、いろんな種類の釉薬サンプルがずらーっと並んでいます。

透明なもの、マットな白、深い青、温かみのある茶色…。

「うわー、どれにしよう!」って、めちゃくちゃ悩みます。服を選ぶより真剣に悩むかもしれない。

「この形には、やっぱりシンプルな白かな?」「いや、思い切って鮮やかな色もいいかも…」なんて、自分の作品を手に、うんうん唸る時間もまた、幸せな時間です。

ただ、一つだけ覚悟しておいてほしいことがあります。

それは、「サンプル通りに焼き上がるとは限らない」ということ!

釉薬のかけ方、窯の中の場所、温度のちょっとした変化…いろんな要因で、色は微妙に、時には全然違う表情を見せるんです。

「えー、そんなのギャンブルじゃん!」って思いますよね。そう、まさにギャンブル。ガチャです。

でも、その予測不能な「窯変(ようへん)」こそが、陶芸の最大の魅力であり、魔力でもあるんです。

がっかりすることもあるかもしれない。でも、想像をはるかに超える美しい色に焼き上がった時の感動は、本当に言葉になりません。

このドキドキ感、味わってみたくないですか?

あとはプロにお任せ 窯の中で起こる奇跡を待つ

釉薬を選んで、自分の作品にかけ終わったら、あなたのやるべきことは、もうおしまいです。

お疲れ様でした!

あとは、自分の子を旅に出すような気持ちで、作品を先生に預けます。

ここからの「本焼き」は、1200度以上の高温で、長時間かけてじっくりと焼き締めていく、まさにプロの領域。

あなたの手を離れた作品は、真っ赤に燃える窯の中へ。

そこで、土は固く焼き締まり、粉のようだった釉薬はドロドロに溶けてガラスの膜となり、器を優しく包み込む。

窯の中で、一体どんなドラマが繰り広げられているのか…。

私たちは、ただ想像することしかできません。

もしかしたら、隣に置かれた作品の釉薬が影響して、思いがけない模様が生まれるかもしれない。

炎の当たり方一つで、二つとない景色が生まれるかもしれない。

それはもう、人間の手を離れた、自然と炎が織りなす奇跡の世界です。

焼き上がりまでは、大体1ヶ月くらいかかることが多いでしょうか。

その間、もうソワソワして落ち着きません。

「あの子、無事に焼けてるかな…」「どんな色になってるかな…」って、毎日考えちゃう。

そして、教室から「焼き上がりましたよ」の連絡が来た時の、あの高揚感!

さあ、いよいよ、あなたの作品との再会の時です。

まとめ 泥んこ遊びの先に、最高の日常が待っている

ここまで陶芸初心者が花瓶を作るための道のりを、語ってきました。

「なんだか、自分にもできそうな気がしてきた!」なんて、少しでも思ってもらえたなら、こんなに嬉しいことはありません。

改めてお伝えしたいのは、陶芸は、決して敷居の高い特別な趣味なんかじゃない、ということです。

特に花瓶作りは、形が自由で、不器用さんの失敗すら「愛おしい味」として受け入れてくれる、最高の入り口。

ひんやりとした土の感触に癒され、無心で形作ることだけに集中する時間は、日々の喧騒を忘れさせてくれる最高のデトックスになります。

そして、自分の手から生まれた、世界でたった一つの花瓶。

焼き上がって対面した時の感動と、それを家に飾って、何気ない日常の中でふと目にした時の、じんわりと広がる幸福感。

この一連の体験すべてが、あなたの毎日を、今までよりも少しだけ豊かで、カラフルなものに変えてくれるはずです。

「でも、やっぱり不安…」なんて、もう言わせませんよ(笑)。

大丈夫。最初は誰だって初心者です。私も壁に土を飛ばしました。

完璧なものを作ろうなんて思わなくていいんです。まずは、童心に返って、泥んこ遊びを楽しむくらいの気持ちで、土に触れてみてください。

さあ、スマホを置いて、近所の陶芸教室を検索してみませんか?

あなたの手から生まれる、ちょっと不格好で、でも最高に愛おしい花瓶が、あなたの日常で輝く日を待っていますよ。