【陶芸初心者】手びねり最高!不器用なあなたの歪んだ作品こそが傑作になる理由

「陶芸」って聞くと、どんなイメージがありますか?なんだか敷居が高い?職人さんが電動ろくろをシュイーンって回してる、あの感じ?うんうん、わかります。私も最初はそう思ってました。

でもね、陶芸初心者は、まず「手びねり」から始めてください。絶対に、です。

「え、でも私、不器用だし…」「センスないから変な形になりそう…」なんて声が聞こえてきそうですが、大歓迎です!むしろ、その不器用さ、そのアンバランスな感覚こそが、手びねりでは最高のスパイスになるんです。本当に。

この記事を読めば、あなたの「不器用コンプレックス」が「最高の個性」に変わるはず。そして、世界にたった一つ、愛おしくてたまらない、あなただけのとっておきの作品が作れるようになります。土をこねる癒やしの時間、完成した器でごはんを食べる豊かな日常…そんな素敵な未来が、あなたを待ってますよ。さあ、今すぐ土をこねたくなってきませんか?

陶芸初心者はまず手びねりをやるべき!不器用さんこそが最高の才能なんです

陶芸を始めたい、でも何から?多くの人がそう思いますよね。そんな迷える子羊さんたちに、私は声を大にして言いたい。まずは「手びねり」です!と。電動ろくろへの憧れ、一旦しまっておきましょう。なぜなら、手びねりには、初心者の心を鷲掴みにする、とんでもない魅力が詰まっているから。あなたのその不器用さが、まさか才能になるなんて、考えたことありました?

なぜ手びねりが初心者におすすめなのか

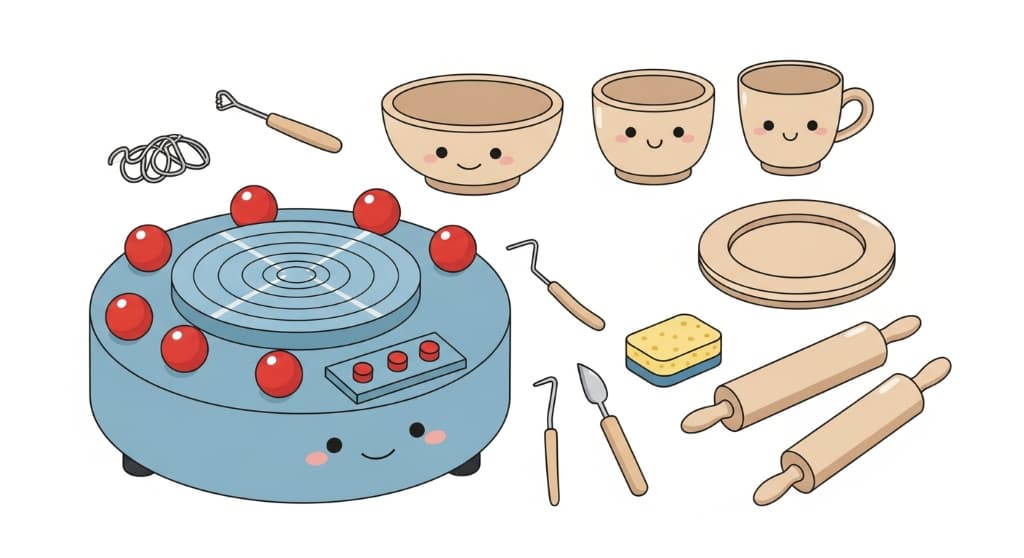

手びねりって、その名の通り「手」で「ひねって」形を作る、めちゃくちゃ原始的でシンプルな技法なんです。必要なのは、粘土と、あなたの手。それだけ。

電動ろくろみたいに、機械のスピードに振り回されることもなければ、中心を出すのに必死で汗だくになることもありません。ああ、ろくろの中心出し、あれは本当に心が折れる…。

その点、手びねりは自分のペースで、じっくり土と対話しながら形を作っていける。まるで粘土遊びの延長線上にあるような感覚ですね。子どもの頃、夢中で泥だんごを作ったあの感じ、覚えてますか?あのワクワク感が、大人になった今、もっとクリエイティブな形で蘇ってくるんです。

「ちょっとここ、膨らませてみようかな」「あ、ここは薄くしてみよう」そんな風に、直感的に、思うがままに形を変えていける自由さが、手びねりの一番の魅力。だから、特別な技術や知識がなくても、誰でもすぐに始められるんですよ。本当に、驚くほど簡単に「それっぽい形」が作れちゃうんです。

「歪み」や「不揃い」こそが手びねりの魅力なんです

ここで、多くの初心者が陥る罠についてお話しします。それは「完璧な形を目指してしまう」こと。

お店に並んでいるような、左右対称でつるんとした器を作ろうとしちゃうんですよね。気持ちは痛いほどわかります。でも、手びねりでそれをやろうとすると、途端につまらなくなるし、まず上手くいきません。

断言します。手びねりの魅力は「歪み」や「不揃いさ」にこそ宿るんです。

考えてもみてください。あなたの指の跡がくっきり残った器、ちょっとだけ口が傾いたカップ、左右で厚みが違うお皿…。それって、機械じゃ絶対に作れない、「あなたが生きた証」そのものじゃないですか?

私が初めて作ったお茶碗なんて、もうひどいもんでした。なんか、いびつな三角形みたいな形で(笑)。でも、焼き上がってきて、それに炊き立てのご飯をよそった瞬間、涙が出そうになったんです。「ああ、私が作った器だ…」って。その歪み一つ一つが、もう愛おしくてたまらない。

市販の完璧な器にはない、温かみや物語。それこそが、手びね-りの作品が持つ唯一無二の価値なんです。だから、どうか歪むことを恐れないでください。あなたの不器用さが、最高の「味」になる。これ、テストに出ますよ!

ぶっちゃけ電動ろくろは挫折しやすい?手びねりとの違い

じゃあ、あのカッコいい電動ろくろはダメなの?って思いますよね。いやいや、ダメじゃないです。もちろん、ろくろにはろくろの魅力があります。薄くてシャープな、均一な作品が作れるのは、やっぱり電動ろくろならでは。いつかは挑戦したい、憧れの存在ですよね。

でも、正直に言うと、初心者がいきなり挑戦するには、ちょっとハードルが高いのも事実。

さっきも言った「中心出し(土殺し)」でまずつまずく。土が言うことを聞かなくて、ぐにゃ~っと歪んで、遠心力で手からすっぽ抜けて、顔中泥だらけ…なんてのは“あるある”です。「先生、助けてー!」って叫んだ回数は数知れず。

あのスピード感と力加減は、一朝一夕で身につくものじゃありません。結果、「私には才能ないんだ…」って、陶芸自体が嫌になってしまう可能性も…。それは、あまりにも、もったいない!

その点、手びねりは挫折しにくい。だって、失敗という概念があまりないから。形が崩れたら?また丸めてやり直せばいい。粘土を足したり、削ったりも自由自在。この安心感が、創作のハードルをぐーーーんと下げてくれるんです。まずは手びねりで土に慣れて、「作る楽しさ」を骨の髄まで味わい尽くす。それから電動ろくろに挑戦したって、全然遅くないんですよ。

初心者が手びねりで作れる!おすすめ作品アイデア5選

「よし、手びねりの魅力はわかった!でも、具体的に何が作れるの?」って、ウズウズしてきましたよね。わかります、その気持ち。手びねりの可能性は無限大ですが、まずは初心者でも「できた!」という達成感を味わいやすい、おすすめの作品をいくつかご紹介します。ここから、あなたの創作意欲に火をつけちゃいますよ!

まずはこれ!一番シンプルな「おちょこ」や「豆皿」

最初に挑戦するなら、もう絶対これです。「おちょこ」か「豆皿」。

なぜなら、使う粘土の量が少なくて済むし、小さいから形作りも比較的簡単だから。失敗してもダメージが少ない(笑)。

作り方は超シンプル。「玉作り」という技法を使います。粘土を両手で丸めてお団子を作って、親指をぐりぐりーっと中心に差し込んで、あとは指で少しずつ壁を広げていくだけ。え、これだけ?そう、これだけなんです。

あっという間に、手のひらサイズの小さな器が完成します。この、「無から有を生み出す」感覚、めちゃくちゃ感動しますよ。

出来上がったおちょこで、好きなお酒をきゅっと一杯…。自分で作った豆皿に、お気に入りのチョコレートをちょこんと乗せて…。想像しただけで、最高じゃないですか?まずはこの小さな成功体験で、自信をつけちゃいましょう。

ちょっと挑戦!愛着がわく「マグカップ」や「ごはん茶碗」

豆皿で自信がついたら、次は毎日使うアイテムに挑戦してみませんか?「マグカップ」や「ごはん茶碗」です。

これは少しだけ難易度が上がりますが、完成した時の喜びは格別。なんたって、毎日食卓に並ぶんですから。

作り方は、さっきの「玉作り」を大きくするか、「ひも作り」という技法を使います。ひも作りは、粘土で長ーいひもを何本か作って、それを輪っかにして、下からぐるぐると積み上げていく方法。小学生の時の図工を思い出しますよね。このひもを指で馴染ませていく作業が、また無心になれて楽しいんです。

マグカップの取っ手なんて、自分の指が一番しっくりくる形に作れるんですよ!こんなパーソナルなマグカップ、どこを探しても売ってません。自分の手で包み込んだ時にしっくりくるごはん茶碗。それだけで、いつものごはんが3倍美味しく感じられるから不思議です。

食卓が華やぐ「お箸置き」や「カトラリーレスト」

もっと気軽に、でも食卓をおしゃれにしたい!という欲張りさんには、「お箸置き」や「カトラリーレスト」がおすすめです。

これはもう、発想の勝利。粘土をきゅっと握って、その形をそのまま活かすだけでも、なんだかアートな感じになります。葉っぱの形にしてみたり、好きな動物の形にしてみたり。粘土の切れ端で作れちゃうくらい手軽なのに、食卓にあるだけで「お、なんか丁寧な暮らししてるじゃん」感を演出できる、コスパ最強アイテムです。

それに、箸置きって、いくつあっても困らないじゃないですか。家族の分を作ったり、お客さん用に季節感のあるものを作ったり。色違いの釉薬(うわぐすり)をかけて、カラフルに仕上げるのも楽しい!

小さな作品だからこそ、デザインで思いっきり遊べる。あなたのセンスの見せ所ですよ。粘土が余ったら、ぜひ作ってみてください。

意外と簡単?「植木鉢」や「一輪挿し」でインテリアを彩る

「器だけじゃなくて、インテリアになるものも作りたいな…」そんなあなたには、「植木鉢」や「一輪挿し」がぴったりです。

え、植木鉢なんて難しそう?いえいえ、そんなことないんです。底に水抜きの穴を開けるのを忘れなければ、作り方はお茶碗とほとんど同じ。むしろ、植物を入れるものだから、多少歪んでいた方が、味があってグリーンが映えるんですよ。本当に。

一輪挿しなんて、もっと簡単。細長く作った筒の口を、きゅっとすぼめるだけ。道端に咲いている小さな野花を一本挿すだけで、お部屋の空気がふっと変わる。そんな素敵な体験が待っています。

自分で作った植木鉢に多肉植物を植えたり、手作り一輪挿しに季節の花を飾ったり。自分の手で作ったものが、暮らしを豊かに彩ってくれる。この感動、ぜひ味わってほしいです。

失敗談から学ぶ!手びねり初心者がやりがちなミスと対策

さて、ここまで楽しい話ばかりしてきましたが、ここで少し現実的なお話を。そう、失敗談です。陶芸に失敗はつきもの。というか、失敗からしか学べないことだってたくさんあります。私の数々の屍を乗り越えて得た(笑)、初心者がやりがちなミスとその対策を、こっそりお教えします。これを読めば、あなたの悲劇は少しだけ減るかもしれません。

【悲報】乾燥でヒビが…!厚みのムラとの戦い

これ、初心者あるあるナンバーワンかもしれません。丹精込めて作った作品が、乾燥させている間に「パキッ」と音を立ててヒビ割れる…。あの絶望感、今でも鮮明に思い出せます。

ウキウキで教室に行って、自分の棚を見たら、お茶碗のフチに無慈悲な亀裂が一本…。ああ、神様…。

この悲劇の主な原因は、「厚みのムラ」です。

底はぶ厚いのに、フチだけやたら薄い、みたいな状態ですね。粘土は乾燥する時に収縮するんですが、薄いところは速く、厚いところはゆっくり縮む。この収縮スピードの違いが、粘土に無理な力をかけて、ヒビを発生させちゃうんです。

対策としては、とにかく「全体の厚みを均一にすること」を意識する。指で触って、薄いなと感じるところ、厚いなと感じるところがないか、何度も確認しながら形を作っていくのが大事です。特に、器の底と側面のつなぎ目は要注意ポイントですよ!焦らず、ゆっくり、じっくり。これがヒビ割れを防ぐ一番の呪文です。

くっつかない!取っ手やパーツが取れちゃう問題

マグカップの取っ手、蓋のつまみ、動物のオブジェの耳…。別のパーツを後からくっつける作品って、可愛いですよね。でも、これもまた悲劇を生みやすいポイント。

しっかりくっつけたはずなのに、乾燥したらポロリ。焼いたらポロリ。「え、私のマグカップ、取っ手どこ行った…?」みたいな状況、笑えません。

原因は、接着が不十分なこと。粘土同士をただ押し付けただけでは、絶対にくっつかないんです。

じゃあどうするか。まず、接着したい面をフォークや櫛みたいなギザギザのもので傷つけます。両方の面に、ガリガリっと。そして、「ドベ」と呼ばれる、粘土を水で溶いた泥んこ状の接着剤をたっぷり塗ってから、ぎゅーっと圧着!これでもかというくらい、しっかりくっつけます。はみ出したドベは、後で綺麗に拭き取ればOK。

この「ギザギザしてドベを塗る」という工程をケチると、十中八九、後で泣きを見ることになります。パーツを付けるときは、「執念」を持って接着してください。

想像と違う!釉薬(ゆうやく)の色選びで大失敗した話

最後の難関が、色を決める「施釉(せゆう)」という工程。素焼きされた作品に、釉薬というガラス質の液体をかける作業です。これが、また、とんでもない沼なんです。

棚には、いろんな色の釉薬が並んでいます。「織部(おりべ)」「白萩(しろはぎ)」「トルコ青」…名前も素敵で、テンションが上がります。見本の色プレートを見て、「うん、この優しいクリーム色にしよう!」なんて決めるわけです。

…で、本焼きが終わって、窯から出てきた自分の作品とご対面。

「え、誰この色…?」

そう、釉薬は焼く前と後で、まったく色が違うんです!見本はあくまで焼き上がりの参考。なのに、焼く前のドス黒い液体をかけた自分の作品を見て、「本当にあの綺麗な色になるの…?」と不安になり、逆に「なんか色が薄い気がする…」ともう一度ドブン!と釉薬に浸けてしまったり…。

結果、私が初めて作ったマグカップは、想像の5倍くらい濃い緑色になってしまいました。もはや怪獣みたいな色で、しばらく直視できなかった(笑)。

対策は、もう「経験」と「先生に聞くこと」しかありません。釉薬の性質を理解するには時間がかかります。だから、最初は「見本より少し薄く見えるくらいがちょうどいいですよ」とか、「この釉薬は流れやすいから、底にはあまりかけないで」といった先生のアドバイスを、素直に聞くのが一番の近道。自分のセンスを爆発させるのは、何個か作って慣れてからにしましょう!

さあ、始めよう!手びねり陶芸を体験できる場所

ここまで読んで、「もう我慢できない!土をこねたい!」となっているあなた。素晴らしいです。その衝動こそが、新しい扉を開く鍵。では、具体的にどこで、どうやって手びねりを始めればいいのでしょうか?いくつかの選択肢を、それぞれのメリット・デメリットと共にご紹介しますね。あなたのライフスタイルに合った始め方を見つけてください。

手軽に始めるなら「陶芸体験教室」が最強

「続くかわからないし、いきなり道具を揃えるのは…」と思っているなら、間違いなく「陶芸体験教室」がおすすめです。もう、最強です。

ネットで「陶芸体験 〇〇(あなたの地名)」と検索すれば、たくさんの教室が出てくるはず。大体2時間〜3時間で、料金は3,000円〜5,000円くらいが相場かな。

体験教室の何がいいって、とにかく「いいとこ取り」ができること。

面倒な土の準備や後片付けは、全部教室がやってくれます。あなたは手ぶらで行って、一番楽しい「作る」という部分だけを存分に味わえる。釉薬がけや焼成(窯で焼くこと)も、もちろんお任せ。先生が丁寧に教えてくれるから、本当に何も知らなくても大丈夫。

「先生、これで合ってますか?」「わー!ぐにゃってなっちゃった!」なんて言いながら、わいわい楽しく作れます。そして数ヶ月後、忘れた頃に完成品が自宅に届く。このタイムカプセル的なワクワク感もたまりません。まずはこの体験教室で、陶芸の楽しさに触れてみるのが、王道かつ最高のスタートだと思います。

本格的にハマったら「陶芸教室」に通うという選択肢

体験教室に行ってみて、「やばい、これ、めちゃくちゃ楽しい…もっとやりたい!」となってしまった、そこのあなた。おめでとうございます。沼へようこそ。

そうなったら、月謝制の「陶芸教室」に通うことを検討してみましょう。

月謝制の教室は、月2回とか4回とか、決まった回数通うスタイルが一般的。体験教室との一番の違いは、作れる作品の自由度が格段に上がること。そして、土練りから釉薬がけまで、一通りの工程を自分でできるようになることです。

いろんな種類の土を使えたり、様々な釉薬を試せたり、電動ろくろに挑戦させてもらえたり…。まさに「陶芸を学ぶ」場所ですね。同じ趣味を持つ仲間ができるのも、教室に通う大きな魅力の一つ。他の生徒さんの作品を見て刺激を受けたり、情報交換したりする時間は、本当にプライスレスです。自分のペースで、じっくりと、深く陶芸の世界を探求したいなら、教室通いは最高の選択肢ですよ。

自宅でこっそり始める?「自宅用陶芸セット」のメリット・デメリット

「いや、私は誰にも見られず、こっそりと自分の世界に没頭したいんだ…」という孤高のアーティストタイプのあなたには、「自宅用陶芸セット」という手もあります。

粘土や道具、簡単なマニュアルがセットになっていて、通販などで手軽に購入できます。

メリットは、なんといってもその自由さ。時間や場所を気にせず、真夜中でも早朝でも、気が向いた時にいつでも土に触れられる。これは本当に魅力的です。

…ですが、デメリットも結構大きい。一番の問題は「焼成どうするの問題」です。本格的な陶器は、1200度以上の高温で焼かないと完成しません。自宅に窯がある人なんて、まずいないですよね。そうなると、作品を焼いてくれる窯元や教室を探して、持ち込まないといけない。これが意外と手間だし、お金もかかります。

最近は家庭用オーブンで焼ける「オーブン陶土」なんて便利なものもありますが、やっぱり本格的な陶器の質感や強度とは別物。まずは体験教室で流れを掴んでから、自宅でやるかどうかを判断するのが賢明かもしれませんね。

まとめ 土をこねる時間は、自分と向き合う最高の贅沢

さて、陶芸初心者、特に手びねりの世界について、私の熱量高めでお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

結論はやっぱり変わりません。陶芸を始めたいなら、まず手びねりから。あなたの不器用さは、欠点なんかじゃなくて、最高の個性です。歪んだり、不揃いだったりするからこそ、そこに物語が生まれて、愛おしい「あなただけの作品」になるんです。

スマホを置いて、パソコンを閉じて、ただひたすらに土の感触を確かめながら、無心で形を作っていく時間。情報過多なこの時代に、これほど贅沢な時間があるでしょうか。上手く作ろうなんて思わなくていいんです。土と対話しているうちに、心がだんだん静かになって、普段気づかなかった自分の気持ちが見えてきたりする。手びねりは、単なるモノづくりじゃなくて、一種の瞑想(めいそう)であり、自分自身と向き合うための大切な儀式なのかもしれません。

おちょこ、豆皿、マグカップ…。どんな小さな作品でも構いません。自分の手で生み出したものが、日々の暮らしの中にある。それだけで、世界は少しだけ色鮮やかに見えるはずです。失敗したっていいじゃないですか。ヒビが入ったら、それを「景色」として楽しめばいい。色が想像と違ったら、「これが私の色なんだ」って笑い飛ばせばいい。完璧じゃないからこそ、愛せる。そんな、大らかで温かい世界が、陶芸にはあります。

さあ、どうです?土、こねてみたくなりましたか?まずは近所の陶芸体験教室、軽い気持ちで検索してみてください。きっと、あなたの人生を豊かにする、新しい扉がそこにありますよ。