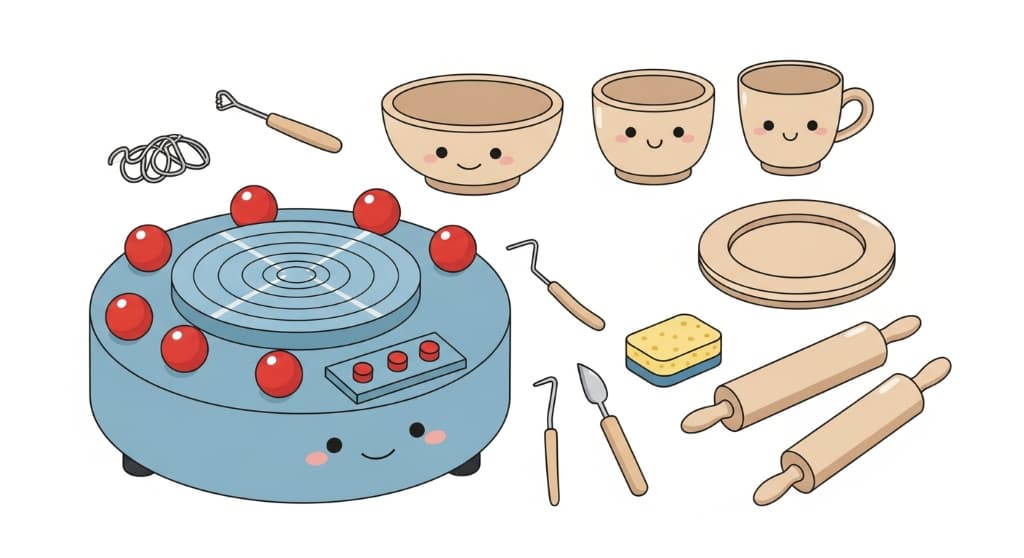

【陶芸初心者】デザインが思いつかない?大丈夫!誰でもできるアイデア発想術とカタチにするコツ

「さあ、陶芸を始めよう!」と意気込んでみたものの、いざ粘土を目の前にすると「…で、何を作ろう?」「どんな形に?どんな模様に?」と手が止まってしまう。そんな経験、ありませんか?

「私にはデザインの才能なんてないし…」なんて、落ち込むのはまだ早いです!断言します。陶芸のデザインは、特別な才能やセンスがなくても、誰だって楽しめます。むしろ、その「どうしよう?」と悩む時間こそが、あなただけの作品を生み出すための、最高にクリエイティブな時間なんです。

この記事では、かつて「デザインって何それ美味しいの?」状態だった私が、試行錯誤の末に見つけた、初心者でも気楽にデザインのアイデアを見つける方法と、それを実際にカタチにするためのちょっとしたコツを、余すことなくお伝えします。

大丈夫。この記事を読み終える頃には、「あ、あれ作ってみたい!」「こんな模様もいいかも!」と、あなたの頭の中は作りたいもので溢れているはず。難しく考えずに、まずは粘土をこねる前の準備運動として、一緒に頭の中を柔らかくこねていきましょうよ。あなただけの器作り、その第一歩をここから始めませんか?

結論から言うと、デザインは「ゼロから生み出す」ものじゃない

いきなりですが、この記事で一番伝えたいことを言わせてください。陶芸初心者がデザインでつまずく最大の原因、それは「オリジナルでなければならない」「ゼロから何かを生み出さなければ」という、謎のプレッシャーです。え?そんなことない?いやいや、心のどこかでそう思っていませんか?

学校の美術の授業で「独創的な作品を!」なんて言われた記憶が、私たちを縛り付けているのかもしれません。でもね、もうそんな呪いからは解放されましょう。プロのデザイナーだって、いきなり天からアイデアが降ってくるわけじゃないんです。じゃあどうするのか?答えは、もうあなたの周りに溢れています。

天才じゃないんだから、身の回りからパク…いや、参考にしよう

「パクる」って言うと聞こえが悪いけど、はっきり言って、最初はそれでいいんです!もちろん、有名な作家さんの作品を丸ごとコピーして「私が作りました」なんて言うのはダメですよ?それはただの盗作だから。でも、「このお皿のフチの波々、素敵だな」「このマグカップの取っ手の形、持ちやすそう」と感じたその「素敵」を、自分の作品に取り入れるのは、創造の第一歩なんです。これは「模倣」であり「学習」です。

私なんて、陶芸を始めたての頃、お気に入りのカフェで出てきたスープカップの、あのぽってりとした厚みと口当たりの良さが忘れられなくて。次に行った時、こっそり裏返して作家さんの名前を調べて、その人の他の作品をネットで穴が開くほど見つめました。そして「この”ぽってり感”を自分でも出したい!」と思って作ったカップは、形はいびつだったけど、今でも一番のお気に入りです。

食器棚に並んでいるお気に入りの器、雑貨屋さんで見かけた小物、雑誌に載っている素敵な写真。あなたの心が「いいな」と動いたものすべてが、デザインの先生です。アンテナを張って、日常に隠れている「素敵」をたくさん集めてみてください。それをどう自分なりにアレンジするか、そこにこそあなたの「オリジナル」が宿るんですから。

「何を作りたいか」より「何に使いたいか」で考えると道は開ける

「さあ、デザインするぞ!」と意気込んで、真っ白な紙(あるいは粘土)を前にして「うーん…」と唸ってしまう。これ、すごくよくわかります。そんな時は、発想をガラッと変えてみましょう。「何を作りたいか」という漠然とした問いから、「この器を、何に、どう使いたいか」という具体的な問いに切り替えるんです。

例えば、「毎朝飲む淹れたてのコーヒーが、もっと特別に感じられるマグカップ」と考えてみましょう。どうですか?少しイメージが湧いてきませんか?

「たっぷり飲みたいから、容量は300mlくらいかな」

「両手で包み込むように持ちたいから、少し丸っこいフォルムがいいな」

「唇に触れるフチは、薄くて口当たりが良い方が好き」

「色は、コーヒーの色が映えるように、内側は白がいいかも」

ほら、こんな風に、用途を具体的に想像するだけで、形、大きさ、色、質感といったデザインの要素が、面白いように決まっていくんです。

「ゴロゴロ野菜のポトフを盛り付けるための、深めのスープ皿」

「友人が来た時に、手作りクッキーを並べるための、ちょっと変わった形の平皿」

「窓辺に飾る小さな野草のための、一輪挿し」

誰かにプレゼントするなら、その人の好きなものや暮らしを想像するのも最高に楽しい時間ですよね。「あの人は確か、日本酒が好きだったな。じゃあ、手に馴染むぐい呑みを作ろうか」なんて。

「何を作るか」で悩んだら、まず「誰が、どこで、何のために使うか」を妄想してみてください。その妄想こそが、最高にパワフルなデザインの源泉になるんです。

初心者でも絶対うまくいく!デザインアイデア発想の具体的なステップ

理屈はわかったけど、じゃあ具体的にどうすればいいの?って思いますよね。わかります、わかります。ここからは、私が実際にやってみて「これだ!」と思った、超具体的なアイデア発想のステップをご紹介します。難しいことは一切なし。むしろ、ゲーム感覚で楽しめるはずですよ。

ステップ1 とにかく観察!日常に隠れた「カタチ」と「モヨウ」探しゲーム

デザインのヒントは、本当に、そこら中に転がっています。ただ、普段は意識していないから見過ごしているだけ。今日から、通勤途中や散歩の道すがら、ちょっとだけ視点を変えてみてください。

例えば、道端に落ちている葉っぱ。一枚一枚、葉脈の走り方が違って、それ自体が美しい模様だと思いませんか?公園の木の皮のゴツゴツした質感、雨上がりのアスファルトにできた水たまりの不定形なカタチ、古いビルの壁に残るタイルの幾何学模様。え、マンホールの蓋のデザインなんて、よく見るとめちゃくちゃ凝っててアートですよ!

家の中にだって、お宝はたくさんあります。おばあちゃんが使っていた古いレース編みのコースターの模様、使い古したザルの編み目、野菜の断面だってそうです。ピーマンを輪切りにした時のカタチ、面白いと思いません?

最初は「ふーん」くらいにしか思わなくても大丈夫。とにかく「お、これ面白いかも」と思ったものを、スマホのカメラでパシャパシャ撮りためていくんです。私、専用のアルバム作ってますもん、「デザインのタネ」っていう名前で(笑)。

この「観察ゲーム」を始めると、いつもの景色がまったく違って見えてきます。退屈だった日常が、アイデアの宝庫に変わる瞬間です。騙されたと思って、ぜひやってみてください。

ステップ2 スケッチブックに描く?いやいや、粘土で直接考えよう!

「アイデアをスケッチブックに描き出しましょう」なんて、よく言われますよね。でも、絵が苦手な人にとっては、これがまた高いハードルだったりするんです。私も絵心は皆無でして…。なんか、頭の中にあるイメージを、うまく線で表現できないんですよね。

そんなあなたに朗報です。別に、完璧なスケッチなんて描けなくていいんです。というか、描かなくていい!

代わりに、小さな粘土の塊を用意して、それで直接こねこねしながら考えてみませんか?いわば「粘土でスケッチする」感覚です。

手のひらサイズでいいんです。とりあえず丸めてみたり、伸ばしてみたり、指でくぼみをつけてみたり。頭の中で「うーん、マグカップの取っ手はどんな形がいいかな…」と悩むより、実際に粘土でクイっと曲げてみた方が、100倍イメージが湧きます。「あ、このカーブ、持ちやすいかも」「いや、ちょっと太すぎたな」なんて、手で触れながら試行錯誤できる。これ、めちゃくちゃ効率的だし、何より楽しいですよ。

平面の紙に描くデザインと、立体物である陶芸とでは、そもそも感覚が違います。だったら最初から立体で考えちゃった方が早いじゃないか、っていうのが私の持論です。粘土は何度でもやり直せる、最高の相棒です。頭で考えすぎて固まってしまう前に、とにかく手を動かす。この「手で考える」クセをつけると、デザインに対する苦手意識が、すーっと消えていきますよ。

ステップ3 「わびさび」という最強の言い訳を味方につけろ

さあ、いざ大きな粘土で作り始めると、必ずぶち当たる壁があります。それは「思った通りにいかない」という壁。ろくろを回せばぐにゃりと歪むし、手びねりで作ってもなんだか左右非対称。表面はボコボコ、指の跡もくっきり…。

「あーあ、失敗しちゃった…」

って、落ち込む気持ち、痛いほどわかります。でも、ここで魔法の言葉を唱えましょう。

「これもまた、味である」と!

そうです、私たちは「わびさび」という、世界に誇るべき素晴らしい美意識を持つ国の人間じゃないですか。完璧じゃないもの、不完全なものの中に美しさを見出す、あの感覚です。

手作り陶芸の魅力って、そもそも何でしょう?機械で作ったような、ツルツルで均一な工業製品にはない、温かみや個体差ですよね。だとしたら、その歪みや指跡こそ、あなたの作品が「世界に一つだけ」であることの証明なんです。最高のチャームポイントじゃないですか!

私が作った最初のお茶碗なんて、見事にひしゃげて、口のところもガタガタでした。正直「うわー、やっちゃった…」と思いましたよ。でも、焼き上がって使ってみたら、その歪みが絶妙に親指にフィットして、めちゃくちゃ持ちやすいことが判明したんです。え?ほんとに?って自分でも驚きました。今では、その「失敗作」が一番手に馴染む、スタメンのお茶碗です。

だから、どうか完璧を目指しすぎないでください。ちょっとくらい歪んでも、「まあ、これも個性だよね」って笑い飛ばしちゃいましょう。そのくらいの「適当さ」が、陶芸を長く楽しむための、そしてあなたらしい作品を生み出すための、一番の秘訣だったりするんですから。

ちょっと待って!そのデザイン、粘土で本当に作れる?

アイデアが湧いてきて、作りたいもののイメージが固まってきた!素晴らしい!でも、ここで一つだけ、冷静になって考えてほしいことがあります。それは「そのデザイン、陶芸の特性を考えると、実現可能だろうか?」ということです。せっかくの素敵なアイデアも、粘土という素材のルールを無視してしまうと、悲しい結果を招くことがあるんです…。

陶芸の「制約」を知れば、デザインはもっと自由になる

陶芸には、いくつかの「お約束」というか、「制約」があります。例えば、粘土は乾燥すると縮みます。だいたい1割から2割くらい。だから、完成サイズを考えて少し大きめに作る必要があります。また、焼くとさらに縮んで、色も変わります。

そして、重力という絶対的な存在も忘れてはいけません。あまりに薄く作りすぎたお皿は、自分の重みで歪んでしまうかもしれない。細くて華奢な取っ手は、乾燥や焼成の過程でポキッと折れてしまうかもしれない。パーツとパーツをくっつける時も、接着が甘いと、窯の中で「さようなら」してしまうことも…。ああ、悲劇!

…と、こんな風に脅かすようなことばかり言ってしまいましたが、怖がる必要はありません。むしろ、この「制約」こそが、デザインを面白くしてくれるスパイスなんです。

「この薄さだと割れちゃうから、フチだけ少し厚くして強度を持たせよう。それがアクセントになって面白いかも」

「重力で垂れないように、この部分はこういう支えの構造にしよう」

というように、制約の中でどう問題をクリアしていくか、というパズルを解くような感覚。これが、デザインをより洗練させ、深みを与えてくれるんです。

サッカーだって、手を使っちゃいけない、というルールがあるからこそ、華麗な足技が生まれるわけじゃないですか。それと同じ。陶芸の制約は、あなたの創造性を縛るものではなく、むしろ新しい発想へと導いてくれる、頼もしいガイドラインなんです。

陶芸教室の先生はあなたの最強の味方!相談しまくろう

じゃあ、その「制約」とやらをどうやって学べばいいの?って話ですよね。本を読んだりネットで調べるのもいいですが、一番手っ取り早くて確実なのは、もうこれに尽きます。

陶芸教室の先生に、聞く!

これです。先生は、知識と経験の塊。いわば、歩く陶芸データベースです。あなたが考えたデザインのラフスケッチや、参考にした写真を見せて、「先生、こんなの作りたいんですけど、できますかね?」って、勇気を出して聞いてみてください。

きっと先生は、「ああ、この形いいね!でも、ここの部分はもう少し厚くしないと割れちゃうかもね」とか、「この取っ手、くっつける時にしっかり”どべ(接着剤代わりの泥)”を塗らないと取れちゃうから、やり方教えるね」とか、めちゃくちゃ具体的なアドバイスをくれます。

それだけじゃありません。「この形なら、釉薬はこっちの方が雰囲気に合うんじゃない?」なんて、デザインをさらに良くするためのヒントまでくれることも。使わない手はないですよね!

初心者のうちは、一人で全部やろうとしないで、どんどん周りを頼るべきです。特に先生は、生徒さんが素敵な作品を作れるようになるのが一番の喜びなんです。だから、遠慮なんて一切いりません。「こんな初歩的なこと聞いたら恥ずかしいかな…」なんて思う必要、1ミリもなし!その質問こそが、上達への最短ルートなんですから。私もいまだに先生に「ねえねえ、これどう思う?」って聞きまくってますよ。

私が実際に試してハマったデザインのヒント集

さて、ここからはもっと具体的に、私が陶芸を始めてから「これは簡単なのに、すごくイイ!」と感動した、デザインのテクニックをいくつかご紹介します。どれも難しい技術は必要なし。不器用さんでも、センスに自信がなくても、絶対に楽しめます。あなたの作品に、ほんの少し魔法をかけるヒントにしてみてください。

自然のテクスチャを写し取る「型押し」は魔法だ

これはもう、本当に魔法です。粘土がまだ柔らかいうちに、何かをぎゅーっと押し付けて模様をつける「型押し」。この「何か」を、自然の中から探してくるのが最高に楽しいんです。

一番のおすすめは、やっぱり葉っぱ。散歩中に拾ってきた、葉脈がくっきりした葉っぱを粘土に乗せて、上から麺棒などでそっと転がすだけ。葉っぱを剥がした時に現れる、繊細で美しい模様を見た時の感動といったら!「え、私、天才…?」って本気で思いますよ(笑)。

葉っぱだけじゃありません。ゴツゴツした木の皮、麻の布、古いレース、ザルの網目、なんならプチプチ(緩衝材)だって、面白い模様になります。身の回りにある、ちょっとデコボコしたものを探しては「これはどんな模様になるだろう?」と試すのが、宝探しみたいでワクワクします。

この技法の何がいいって、自分の力だけでは絶対に描けないような、複雑でオーガニックな模様が、いとも簡単に手に入ること。そして、押す力の強弱や角度によって、毎回違う表情になるところです。手作り感と、プロっぽい仕上がりが一気に両立する、初心者にとって最強のテクニックだと私は思っています。

化粧土と飛び鉋(とびかんな)で描く自分だけの模様

少しだけステップアップしてみたいなら、「化粧土(けしょうど)」と「飛び鉋(とびかんな)」に挑戦してみるのも面白いですよ。名前だけ聞くと、なんだか難しそうですよね。私も最初はそうでした。

化粧土というのは、色のついた泥のことです。成形した器の表面に、刷毛でこの化粧土を塗ります。これだけでも、素地の色とのコントラストが生まれて素敵なのですが、ここからが本番。

その化粧土が半乾きの状態の時に、「飛び鉋」という弾力のある金属のヘラのような道具を使って、表面を削っていきます。ろくろを回しながら、鉋の先をリズミカルに当てていくと、「タタタタッ!」という小気味良い音とともに、連続した削り模様が生まれるんです。これがもう、快感!

正直、最初はうまくできません。力が入りすぎたり、リズムがバラバラだったり。でも、その不揃いな感じが、またいい味になるから不思議です。整然とした模様も綺麗ですが、ちょっと拙い、たどたどしいリズムで刻まれた模様には、作った人の息遣いみたいなものが感じられて、すごく愛おしくなります。

勢いと偶然性が生み出すアート、とでも言いましょうか。計算通りにいかないからこそ、予想もしなかった面白い模様が生まれる。このドキドキ感がたまらないんです。模様を描くのが苦手な人でも、これならリズミックに削るだけ。ぜひ一度、この快感を味わってみてほしいです。

釉薬(ゆうやく)の偶然性にすべてを委ねる勇気

陶芸のプロセスの中で、私が一番ドラマチックだと感じているのが、「釉薬(ゆうやく)がけ」と「焼成」です。釉薬というのは、器の表面にかけるガラス質の薬品のこと。これをかけることで、器は水を通さなくなり、ツルツルになったり、様々な色に発色したりします。

教室には、たくさんの種類の釉薬が並んでいます。透明なもの、マットなもの、光沢のあるもの。白、青、緑、茶色…。でも、面白いことに、かける前の釉薬の色と、焼き上がった後の色は、全然違うことが多いんです。灰色っぽいドロドロの液体が、窯の中の炎のマジックで、っと息をのむような美しい瑠璃色に変わったりする。

だから、釉薬選びはいつもギャンブルみたいで、ドキドキします。「この形には、しっとりした織部(おりべ)の緑が合うかな…」「いや、思い切って鮮やかなトルコ青にしてみようか」なんて、悩む時間もまた楽しい。

そして、釉薬をかけて、自分の作品を窯に入れる時。ここからはもう、神様の領域です。窯の中の温度の変化、炎の当たり具合、他の作品との位置関係…。様々な要因が複雑に絡み合って、一つとして同じ焼き上がりにはなりません。これを「窯変(ようへん)」と言ったりします。

自分でコントロールできるのは、ここまで。あとは、窯の神様にすべてを委ねる。この「手放す感覚」が、陶芸の奥深い魅力の一つだと思います。窯から出てきた自分の作品と対面する瞬間は、本当に緊張します。「うわー!想像以上の色になった!」という歓喜もあれば、「え…なんでこの色に…」という絶望もある(笑)。でも、その偶然性や不確実性こそが、陶芸を何度でもやりたくなる中毒性につながっている気がするんです。デザインの最後の仕上げは、炎に任せる。そんな風に考えると、少し肩の力が抜けて、もっと自由になれる気がしませんか?

まとめ デザインに悩む時間はもったいない!まずは土に触れてみよう

ここまで、陶芸初心者のためのデザインの考え方やヒントについて、私の熱量に任せて語ってきました。もう一度だけ言わせてください。デザインは特別な才能じゃありません。ゼロから生み出す必要も、完璧を目指す必要も、まったくないんです。

大切なのは、あなたの周りにある「素敵だな」という小さな感動を見つける観察力と、「何に使おうかな」と想像を膨らませる遊び心。そして何より、「まあ、いっか!」と不完全さを受け入れる大らかさです。歪んだって、色が思った通りにならなくたって、いいじゃないですか。それこそが、世界にたった一つ、あなたの手から生まれた証なんです。

もし、今また「何を作ろう…」と頭を抱えているのなら、一度考えるのをやめてみてください。そして、ただひたすらに、あのひんやりとして、しっとりとした粘土の感触を思い出してください。ただ丸めたり、伸ばしたりしているだけでも、なんだか心が落ち着いてきませんか?

手で考える。失敗を面白がる。偶然性を楽しむ。この3つさえあれば、あなたの陶芸ライフは間違いなく豊かになります。この記事が、あなたのデザインに対するハードルを少しでも下げて、「よし、次はあれを作ってみよう!」とワクワクするきっかけになったなら、これ以上嬉しいことはありません。さあ、能書きはここまで。粘土が、あなたを待っていますよ。あなただけの物語を、その手で器に刻み込んでみませんか?