陶芸入門セットは絶対買い!自宅で始める、失敗すら愛おしい器作りのススメ

自宅で過ごす時間、何か新しいことに挑戦してみたい。ふとSNSで見かけた、手作りの温かみあふれる器。「素敵だな、私も作ってみたいな」…そう思ったことはありませんか?その「やってみたい」という気持ち、今すぐ叶える魔法の箱があるんです。それが「陶芸入門セット」。結論から言います。もしあなたが少しでも陶芸に興味があるなら、このセットは絶対に「買い」です。

「でも、教室に通わないと無理でしょ?」「道具とか何から揃えればいいか分からないし、難しそう…」その気持ち、痛いほどわかります!私も最初はそうでした。でも、陶芸入門セットがあれば、そんな心配は一切不要。あなたの部屋が、今日からあなただけのアトリエに変わります。仕事終わりの深夜でも、休日の朝でも、自分のペースで土と向き合える。たとえ形が歪んでも、色が思った通りにならなくても、その失敗すら愛おしい「味」になる。それがおうち陶芸の最高の魅力なんです。

この記事では、なぜ陶芸入門セットが最高なのか、後悔しないセットの選び方、そして届いたその日から陶芸の世界にどっぷりハマるための具体的なステップを、私の失敗談も交えながら(笑)熱く、生々しく語り尽くします。読み終わる頃には、きっとあなたもポチりたくてウズウズしているはず。さあ、一緒に世界に一つだけの器を作る旅に出かけましょう!

陶芸入門セットは絶対に買いです

いきなりですが、もう一度言わせてください。陶芸入門セットは、迷っているなら絶対に買うべきです。なぜ私がここまで強くおすすめするのか?それは、これが単なる「道具の詰め合わせ」ではなく、「新しい世界への扉」そのものだからです。時間や場所、他人の目を気にせず、ただひたすらに自分の創造性と向き合える。そんな贅沢な時間を、この箱一つが与えてくれるんですよ。

教室に通う時間がないあなたへの最高の解決策

「陶芸、やってみたいけど、毎週決まった時間に教室に通うのはちょっと…」わかります。仕事は忙しいし、休日は他の予定もある。そもそも近所に良い感じの陶芸教室がない、なんてこともありますよね。私もそうでした。平日はクタクタで、休日は寝ていたい。でも、何かを作りたいという衝動だけは燻っている…。そんなジレンマを抱えていた私にとって、自宅でできる陶芸入門セットはまさに救世主でした。

夜、家族が寝静まった後、リビングのテーブルの隅っこで、ひとり黙々と土をこねる時間。誰にも邪魔されず、自分の感覚だけを頼りに形を作っていく。これ、想像しただけでワクワクしませんか?教室だと、どうしても周りの人の進捗が気になったり、「こんな質問したら恥ずかしいかな」なんて余計なことを考えてしまったり…。

でも、おうちなら全部自由。パジャマ姿で鼻歌を歌いながらだっていいんです。BGMに好きな音楽をガンガンかけてもいい。疲れたら途中でやめて、また次の日に再開したって誰にも怒られない。この「圧倒的な自由さ」こそ、おうち陶芸、そして陶芸入門セットがもたらしてくれる最大の価値だと、私は断言します。

失敗すら愛おしくなるそれがおうち陶芸の醍醐味

「でも、初心者だし、絶対に変なものができちゃう…」うん、たぶん、そうなります(笑)。というか、絶対になります!断言します!私が最初に作った湯呑みなんて、もうひどいもんでした。口の部分はガタガタ、厚みもバラバラで、高台(底の部分ね)なんて斜めについてる始末。正直、焼き上がったものを見たときは「え? これ、私が作ったんだっけ…?」と一瞬記憶を疑いました。

でもね、それでいいんです。それがいいんです!お店に並んでいるような、つるんとして完璧な器を作るのが目的じゃない。自分の手で、土の塊から何かを生み出す、その過程そのものを楽しむのがおうち陶芸の醍醐味。

ちょっと歪んだカップ、指の跡がくっきり残ったお皿、釉薬が思いがけず垂れてしまった小鉢…そのすべてが、あなたがその時、その場所で、土と格闘した紛れもない証拠なんです。世界中のどこを探しても絶対に同じものはない、あなただけの作品。その不格好さすら、だんだん愛おしく見えてくるから不思議です。今では、あの斜めになった湯呑みで毎朝お茶を飲むのが私の密かな楽しみ。完璧じゃないからこそ、飽きないし、使うたびに「ああ、頑張ったなあ、私」なんて、ちょっとだけ自分を褒めてあげられる。失敗を恐れないでください。その失敗こそが、最高のスパイスになるんですから。

後悔しない陶芸入門セットの選び方

「よし、買う気になってきた!でも、ネットで検索すると色々あって、どれを選べばいいかわからない!」…ですよね。わかります。値段もピンキリだし、セット内容も様々。ここで選択を間違えると、「あれも足りない、これも必要だった」なんてことになりかねません。そこで、私が実際に購入して、たくさんの失敗を乗り越えてたどり着いた「後悔しない陶芸入門セットの選び方」を、こっそり伝授します。

まずは作りたいものを決めよう オーブン陶芸か本格陶芸か

まず最初に決めるべき、一番大事な分かれ道があります。それは、あなたが作りたいのは「オーブンで焼ける手軽な陶芸」なのか、それとも「陶芸窯で焼く本格的な器」なのか、ということです。この二つ、似ているようで全くの別物なんです。

一つは「オーブン陶芸」。これは、家庭用のオーブンレンジ(160〜180℃くらい)で焼成できる特殊な粘土を使うものです。最大のメリットは、なんといってもその手軽さ!自宅で成形から焼成まで、すべての工程が完結します。アクセサリーや置物、植木鉢の飾りなど、食器以外のものを作りたいなら、まずはこちらから試すのがおすすめです。ただし、強度の面では本格的な陶器に劣りますし、使える釉薬の種類も限られます。あと、ものによっては食器として使うのが推奨されていない粘土もあるので、注意が必要ですね。

もう一つが、「本格陶芸(焼成サービス付き)」のセット。こちらは、陶芸教室で使われているのと同じような粘土を使います。自宅で成形と乾燥までを行い、できた作品を販売元に送ると、プロの陶芸窯で焼いて返送してくれる、というサービスです。手間はかかりますが、なんといっても本物の、あのずっしりとした重みと質感のある器が作れるのが魅力!自分で作ったマグカップでコーヒーを飲みたい、手作りのカレー皿でカレーを食べたい…そんな夢を持っているなら、断然こちらです。どちらが良い悪いではなく、あなたの「やってみたいこと」に合わせて選ぶのが正解。まずは、あなたが土で何を作っている姿を想像するか、そこから考えてみてください。

セットの中身を徹底チェック これだけは入っていてほしいリスト

さあ、方向性が決まったら、次はセットの中身を吟味する番です。これがまた、沼なんですよ…。安さに惹かれて買ったら、肝心な道具が入ってなくて後から買い足すハメになり、結局高くついた…なんて悲劇は絶対に避けたいところ。私が思う「これだけは絶対に入っていてほしい!」という道具リストを共有しますね。

まず、粘土。当たり前ですが(笑)。できれば、練習用も含めて1kg以上は欲しいところです。次に「手回しろくろ」。これがないと、綺麗な円形の器を作るのは至難の業。プラスチック製の安価なものでも十分なので、必ずセットに含まれているか確認してください。

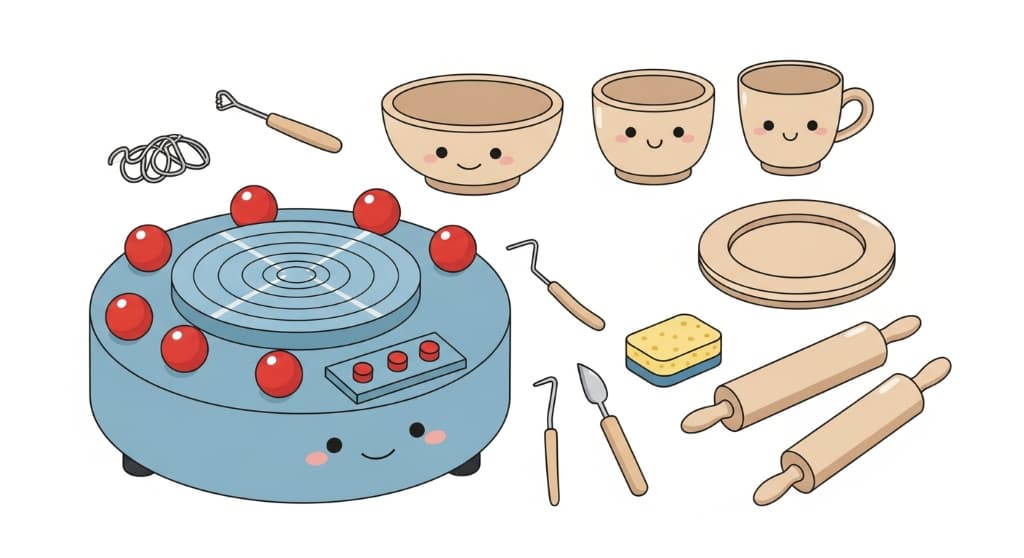

そして、形を整えるための道具たち。「かきべら(カンナ)」は粘土を削るのに、「なめし皮」は表面を滑らかにするのに、「切り糸」は粘土を切り分けたり、ろくろから作品を切り離したりするのに必須です。あと、意外と重要なのが「スポンジ」。水をつけたり、表面を整えたり、地味ながら大活躍します。このあたりが基本的な「成形七つ道具」みたいなものですね。これらが一通り揃っているセットを選べば、とりあえずは困らないはずです。あとは、説明書や解説動画がついていると、初心者はめちゃくちゃ心強い。文章だけだと分かりにくい工程も、動画なら一目瞭然ですからね。ケチらず、しっかり中身をチェックしましょう!

焼成サービス付きセットの落とし穴 送料と期限を確認せよ

もしあなたが「本格陶芸(焼成サービス付き)」のセットを選ぶなら、絶対に確認してほしい、超重要なポイントが2つあります。これを見落とすと、本当に泣きを見ることになりますからね…!

一つ目は、「送料」です。セットの価格に、作品を送るための送料や、焼き上がった作品を送り返してもらうための送料が含まれているか、必ず確認してください。多くの場合、「往復送料込み」となっていますが、中には片道分だけだったり、別途料金が必要だったりするケースも。「やったー!安く買えた!」と思ったら、送料で数千円かかって、結局他のセットより高くなった…なんて、笑えない話です。販売ページの隅々まで、小さい文字もしっかり読んでくださいね。

そしてもう一つ、見落としがちだけど致命的なのが「焼成サービスの有効期限」。そう、作品を送れる期間には、だいたい期限が設けられているんです。「いつか作ろう」なんてのんびり構えていたら、いざ作品が完成したときには「期限切れで焼成できません」なんていう悲劇が…!想像しただけで背筋が凍りますよね。だいたい購入から半年〜1年くらいの期限が設定されていることが多いですが、これはセットによって様々。自分のペースでちゃんと期限内に作れそうか、購入前に必ず確認するクセをつけてください。せっかく魂を込めて作った我が子(作品)が、窯の火を見ることなく粘土に戻ってしまうなんて、そんな悲しいことはありませんから。

陶芸入門セットが届いたら最初にやること

ピンポーン!ついに、待ちに待った陶芸入門セットが届きました!この瞬間、めちゃくちゃテンション上がりますよね。段ボールを開けるときのワクワク感、たまりません。でも、逸る気持ちを抑えて、最初にやるべきことがあります。ここでしっかり準備をしておくことで、その後の陶芸ライフが何倍もスムーズで楽しくなりますよ。

開封の儀!まずは全部出して並べてニヤニヤしよう

さあ、始めましょう。「開封の儀」です。まずは段ボールからセットの中身を全部取り出して、テーブルの上に並べてみてください。粘土、手回しろくろ、いろんな形のヘラ、スポンジ…。どうです?なんだか、自分がすごいクリエイターにでもなったような気分になりませんか?なりますよね!

ここで大事なのは、すぐに土を触り始めるんじゃなくて、まずは道具たちをじっくりと眺めること。「君がカンナくんか、よろしくな」「お、なめし皮さん、いい手触りじゃないの」なんて、心の中で話しかけてみるのもいいでしょう。これからあなたの相棒になる道具たちです。どんな時に使う道具なのか、説明書を読みながら一つ一つ確認する。この時間が、道具への愛着を育み、後の作業をスムーズにしてくれます。それに、ただ並べてニヤニヤするだけでも、モチベーションって上がるものですよ。これは儀式です。神聖な気持ちで、存分にニヤニヤしてください。

土練りは意外と重労働 でもこれが一番大事な工程なんです

さて、道具との対話を終えたら、いよいよ主役の登場、粘土です。でも、袋から出してすぐに形を作り始めてはダメ!絶対にダメです!その前に、「土練り(つちねり)」という、とてつもなく重要で、そして正直に言うと、かなり地味でしんどい作業が待っています。

土練りは、粘土の中に含まれている空気を抜いて、硬さを均一にするための工程。これをしっかりやらないと、焼いている途中で作品が割れたり、ヒビが入ったりする原因になるんです。まさに、縁の下の力持ち。陶芸の仕上がりは、この土練りで8割決まると言っても過言ではありません。

有名な「菊練り」という練り方がありますが、初心者がいきなりできるものでもないので、まずはセットの説明書や動画を見て、空気を押し出すように体重をかけて練る「荒練り」から始めてみましょう。…で、ですよ。これがまあ、腕にくるんです!「え、粘土ってこんなに硬いの!?」って、たぶん驚きます。10分もやれば汗だく、腕はパンパン。正直、ここで心が折れそうになる人もいるかもしれません。でも、ここが踏ん張りどころ!「美味しい器になれ〜」と念じながら、無心で練る。この苦行のような時間が、粘土との一体感を生み、作品への愛情を深めてくれるんです。たぶん。

いきなり大物を作らない まずは小さな豆皿から

土練りでヘトヘトになったあなた。さあ、いよいよ成形です!「よーし、いっちょ、おしゃれなラーメンどんぶりでも作ったるか!」…その気持ち、ぐっとこらえてください。初心者がやりがちな最大の失敗、それは「いきなり大物に挑戦すること」です。

大きいものを作ろうとすると、土の扱いも難しいし、均一な厚みにするのも大変。歪みやすく、重さでへたってしまうこともあります。最初の作品で壮大に失敗すると、「私、やっぱり才能ないかも…」なんて、せっかく燃え上がった創作意欲の火が、一瞬で消えかねません。だから、最初は絶対に、小さなものから始めるべきです。私のおすすめは「豆皿」。手のひらに収まるくらいの、小さなお皿です。これなら使う土の量も少ないし、全体のバランスも取りやすい。

まずは「土を丸めて、平らに潰して、縁を少しだけ持ち上げる」これだけで、立派な豆皿の完成です。この「できた!」という小さな成功体験が、ものすごく大事。この小さな成功が、あなたを「次は何を作ろう?」というポジティブな気持ちにさせてくれます。手のひらサイズの小さな成功こそが、あなたを底なしの陶芸沼へと引きずり込む、甘い罠なんですよ(笑)。

もっと陶芸が楽しくなるちょっとしたコツ

基本的な作り方がわかってくると、だんだん欲が出てきます。「もっと面白い模様をつけたいな」「もっと自分らしい作品が作りたいな」…素晴らしい!その探究心こそが、上達への一番の近道です。ここでは、私が実践している、いつもの陶芸が何倍も楽しくなる、ちょっとしたコツをご紹介します。

100均や自然のものが最高の道具になるって話

陶芸の道具って、専門的なものばかりだと思っていませんか?もちろん、専用の道具は使いやすいです。でも、実は私たちの身の回りには、最高の「道具」になりうるものが溢れているんです。そう、例えば100円ショップ。あそこは、陶芸家にとっての宝島ですよ!

例えば、レースのコースター。これを粘土に押し付ければ、あっという間に繊細で美しい模様が転写できます。クッキーの型を使えば、同じ形の小皿をいくつも作れる。意外なところでは、歯ブラシ。これで粘土の表面をトントン叩くと、面白いザラザラした質感が生まれます。もう、あなたの部屋にあるものすべてが道具候補。フォークの背、プチプチの緩衝材、ギターのピック…。想像力が爆発しませんか?

さらに、一歩外に出てみましょう。公園に落ちている、形の面白い葉っぱ。これを粘土に押し当てて、葉脈の模様をつける「印花(いんか)」という技法は、とても素敵です。ギザギザした石ころ、松ぼっくり、木の枝…。自然が生み出した造形は、何にも代えがたい最高のデザインツール。お金をかけなくても、アイデア次第で作品の可能性は無限に広がります。「これ、使えるかも?」という視点で周りを見渡してみてください。世界が少し違って見えてきますよ。

SNSで仲間を見つけてモチベーションを爆上げする

一人で黙々と作業するおうち陶芸。自由で最高ですが、時には「これでいいのかな…」と不安になったり、モチベーションが下がってしまったりすることもあります。そんな時、最強の味方になってくれるのが、SNSです。

InstagramやX(旧Twitter)で、「#おうち陶芸」「#陶芸初心者」「#手びねり」なんてハッシュタグで検索してみてください。そこには、あなたと同じように、自宅で陶芸を楽しんでいる仲間たちの、たくさんの作品が溢れています。「わ、この釉薬の色、素敵!」「こんな形の作り方があったのか!」と、見ているだけでインスピレーションが湧いてきます。

そして、勇気を出して、自分の作品も投稿してみましょう。たとえそれが、自分では「失敗作だ…」と思っているものでも、大丈夫。投稿すると、「味があって素敵ですね!」「手作りの温かみがあっていいですね」なんて、優しいコメントがもらえたりするんです。これが、もう、めちゃくちゃ嬉しいんですよ!「いいね!」が一つつくたびに、ドーパミンがドバドバ出る感じ(笑)。他の人の作品に刺激を受け、自分の作品に反応をもらう。このサイクルが、孤独になりがちなおうち陶芸のモチベーションを維持し、爆上げしてくれる最高のカンフル剤になります。ぜひ、SNSの世界にも飛び込んでみてください。

まとめ 粘土の箱はあなたの可能性の箱だった

ここまで、陶芸入門セットの魅力から選び方、楽しみ方のコツまで、私のありったけの熱量を込めて語ってきました。いかがでしたか?「ちょっとやってみたいかも…」から、「今すぐポチりたい!」に気持ちが変わっていたら、こんなに嬉しいことはありません。

陶芸入門セットは、単なる趣味の道具ではありません。それは、忙しい日常から少しだけ離れて、自分自身と向き合うための「時間」と「空間」を与えてくれる魔法の箱です。スマホを置いて、テレビを消して、ひんやりとした土の感触に集中する。その無心になれる時間は、最高のストレス解消であり、デジタルデトックスになります。

そして何より、自分の手で、この世にたった一つの「形」を生み出す喜び。最初は不格好で、歪んでいて、完璧とはほど遠いかもしれません。でも、それでいいんです。その不格好な湯呑みで飲む一杯のコーヒーは、どんな高級なカップで飲むよりも、きっと美味しく感じられるはず。なぜなら、そこにはあなたの時間と、情熱と、ちょっとした失敗の思い出が詰まっているから。

陶芸入門セットという箱を開けることは、あなたの中に眠っているかもしれない、新しい可能性の扉を開けることです。さあ、もう迷う必要はありません。その「やってみたい」という気持ちこそが、始めるべき最高のタイミング。粘土の箱を手に入れて、あなただけの物語を紡いでみませんか?