陶芸体験でシーサー作りは可能?私でも守り神を爆誕させた話

「なんか新しいこと、始めてみたいな」「旅行先で、ただ観光するだけじゃ物足りないな」なんて思ったこと、ありませんか?ありますよね!私も年中そう思っています。そんなあなたに、私が心の底からおすすめしたいのが「陶芸体験」。中でも、沖縄の守り神「シーサー」作りが、もう、最高に楽しくて、面白くて、そして意外と簡単にできちゃうんです。

え、シーサーって自分で作れるの?陶芸って、ろくろを回してお茶碗とか作るやつでしょ?難しそうだし、センスないとダメなんじゃない…?そう思う気持ち、痛いほどわかります。私も最初はそうでしたから。「不器用な私に、神の使いが作れるわけないだろ!」って。でもね、結論から言います。シーサーは、陶芸初心者でも、いや、初心者だからこそめちゃくちゃ楽しめる最高のテーマなんです!

この記事では、不器用を自認する私が実際にシーサー作りに挑戦した一部始終と、これから挑戦するあなたが120%楽しむためのコツや注意点を、ありったけの熱量を込めてお伝えします。この記事を読み終わる頃には、きっとあなたも自分だけのオリジナルシーサーを作ってみたくて、うずうずしているはず。完成したシーサーは、ただの置き物じゃありません。あなたの旅の思い出と、作った時の楽しさがギュッと詰まった、世界でたった一つの「お守り」になるんですよ。さあ、一緒に粘土をこねて、あなただけの守り神をこの世に爆誕させちゃいましょう!

陶芸体験でシーサーは作れます!しかも驚くほど簡単に

陶芸体験でシーサーは作れます!断言します。そして、あなたが思っている5倍は簡単に、10倍は楽しく作れてしまいます。ろくろを回すような高度な技術は一切必要ありません。粘土遊びの延長線上、いや、もはや粘土遊びそのものと言っても過言ではないかもしれません。先生がしっかりサポートしてくれるので、絵心や造形のセンスに自信がなくても全く問題ないんです。大事なのは「楽しむ気持ち」と「えいやっ!」と粘土に指を突っ込む勇気だけ。本当にそれだけなんです。

そもそもシーサーって何だっけ?沖縄の守り神の基本のキ

ここでちょっとだけお勉強タイム。…なんて言うと堅苦しいですよね。まあ、雑談だと思って聞いてください。シーサーって、ご存知の通り沖縄でよく見かける、獅子をモチーフにした伝説の獣の像のことです。家の守り神、魔除けとして、屋根の上や門柱、玄関などに置かれていますよね。そのルーツは、古代オリエントのライオン像が中国を経て琉球に伝わったものだとか。遥々シルクロードを旅してきたと考えると、なんだかロマンがありますよねぇ。

一般的に、口を開けているのがオスで、あらゆる災難から家を守り、福を招き入れる役割があると言われています。そして、口を閉じているのがメス。こちらは招き入れた福を逃さないようにする役割があるんだとか。この一対を「阿吽(あうん)」と言ったりします。…と、まあ、こんな豆知識を知っていると、いざ作る時に「よし、俺はガッツリ福を呼び込むために口をガバーッと開けたオスを作るぞ!」とか「私は幸せをがっちり掴んで離さないメスにするわ!」なんて、より一層、作るシーサーに想いを込められるかもしれません。ま、作っているうちにどっちでもよくなったりするんですけどね!それもまた一興です。

初心者でも大丈夫!先生が手取り足取り教えてくれる安心感

「簡単だって言われても、やっぱり不安…」わかります、わかりますよ。私もそうでした。粘土を渡されて「はい、どうぞ作ってくださーい」なんて言われたら、5分で泣いて家に帰る自信があります。でも、安心してください。陶芸体験には、必ず先生(工房によっては作家さんとか、職人さんとか)がついていてくれます。この先生が、もう、本当に神様みたいに優しいんです。

粘土の扱い方の基本から、シーサーの体の作り方、顔のパーツの付け方まで、一つひとつ丁寧に、めちゃくちゃ分かりやすく教えてくれます。「目はね、このくらいの丸い玉を作って、ここにむぎゅーって押し付けるといい感じになるよ」とか「牙は、粘土を細く伸ばして、ちょっとカーブさせると強そうに見える!」とか、具体的なアドバイスをくれるので、言われた通りにやっていくだけで、ちゃんと「それっぽい」形になっていくんですよ。これが本当に魔法みたいで!

途中で「なんか変な形になっちゃった…!」とパニックになっても大丈夫。「お、個性的でいいじゃないですか!ここをこうやって直すと、もっと良くなりますよ」なんて言いながら、さりげなく、でも的確に修正してくれたりもします。この「いつでも助けてくれる人がいる」という安心感こそが、初心者がシーサー作りを心から楽しめる最大の理由かもしれません。もう、先生を信じて、身を委ねちゃいましょう。

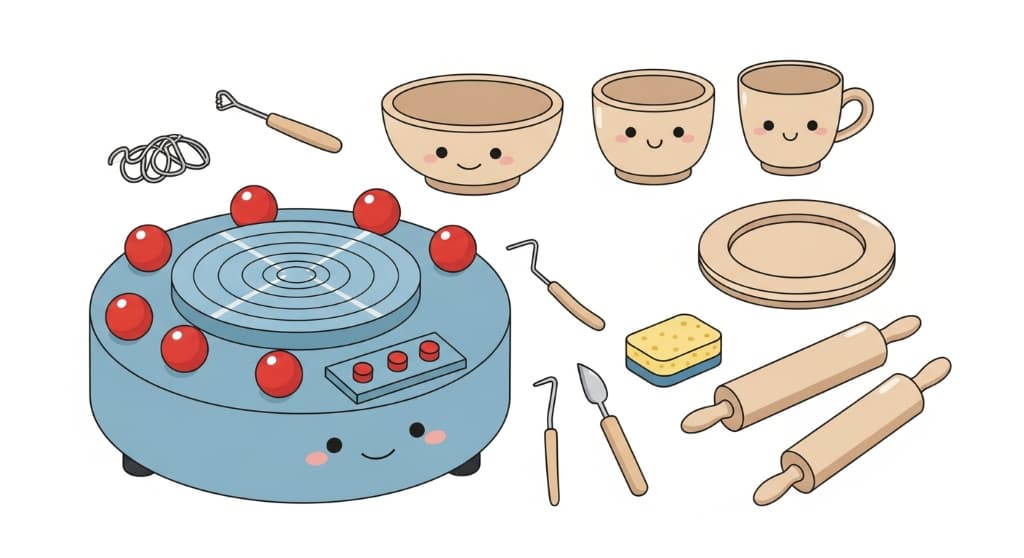

シーサー作り体験の流れをざっくり解説

じゃあ具体的に、どんな流れでシーサーを作っていくの?って気になりますよね。工房によって多少の違いはありますが、大まかな流れはこんな感じです。

説明&デザイン決め

まずは先生から作り方の説明を受けます。工房に置いてあるたくさんの見本シーサーを見ながら、「こんな感じにしたいな〜」というイメージを膨らませます。この時間が一番ワクワクするかも!

粘土と格闘(土台作り)

粘土の塊を渡されて、まずはシーサーの胴体や頭のベースとなる形を作っていきます。叩いたり、丸めたり、伸ばしたり。童心に帰って粘土と戯れる時間です。

パーツ作り&合体

目、鼻、口、耳、たてがみ、尻尾など、細かいパーツを一つずつ作って、胴体に貼り付けていきます。ここでシーサーに命が吹き込まれていく感じがして、テンションが最高潮に!

仕上げ(表情作り)

竹串やヘラなどの道具を使って、毛並みを表現したり、表情に細かいニュアンスを加えたりします。「もっとニヤリとさせてみよう」とか「困り眉にしたら可愛いかも?」とか、個性の見せ所です。

完成!

形が完成したら、あとは工房にお任せ。乾燥させて、色付け(プランによる)をして、窯で焼いてくれます。

どうです?思ったよりシンプルじゃないですか?難しい工程なんて一つもありません。粘土をこねて、パーツをくっつけて、顔を描く。本当にこれだけ。プラモデルを作るより、よっぽど直感的で簡単かもしれませんよ。

私が実際にシーサー作りを体験した赤裸々レポート

言葉で説明するだけじゃ、その楽しさは伝わりきらないですよね。うん、わかってます。というわけで、ここからは私が実際に沖縄でシーサー作りを体験した時の、恥ずかしくも愛おしい記憶を、包み隠さずお話ししたいと思います。あれはそう、3年前の夏、じりじりと太陽が照りつける、沖縄の小さな工房での出来事でした…。

工房選びで私が重視したたった一つのこと

沖縄旅行の計画を立てていた時、「シーサー作り体験」の文字が目に飛び込んできました。「え、何これ、面白そう!」と光の速さで食いついた私。早速、スマホで「沖縄 シーサー作り 体験」と検索すると、出るわ出るわ、たくさんの工房が。

お洒落なカフェみたいな工房、伝統的な赤瓦の古民家工房、海が見える絶景工房…。どれも魅力的で、正直めちゃくちゃ悩みました。料金や所要時間、レビューの星の数ももちろん参考にしました。でも、最終的に私が決めた理由は、たった一つ。それは、「作例写真のシーサーの顔が、ことごとくヘンテコで最高だったから」です。

いや、もちろん上手なシーサーもたくさんありましたよ。でも、その工房のギャラリーには、妙に人間くさい顔をしたやつとか、目が点になっちゃってるやつとか、なぜかドヤ顔してるやつとか、思わず「ぷっ」と吹き出してしまうような、愛嬌たっぷりの「失敗作(?)」がたくさん並んでいたんです。それを見た瞬間、「あ、ここなら私の不器用さも『個性』として受け入れてもらえるに違いない!」と確信したんですよね。完璧じゃなくていい、むしろ不格好なくらいが愛おしい。そんな温かい雰囲気を感じ取れたのが、決め手でした。これから工房を選ぶあなたも、ぜひ作例写真の「味」に注目してみてください。きっと自分に合った場所が見つかるはずです。

いざ粘土とご対面!ひんやりした感触と無心になる時間

予約した日、少し緊張しながら工房のドアを開けると、「こんにちはー!」と朗らかな先生が出迎えてくれました。工房の中は、土の匂いと、なんだかひんやりと涼しい空気に満ちていて、それだけで気持ちが落ち着いていくのを感じました。

エプロンを借りて席につくと、目の前にドン!と置かれた粘土の塊。ずっしりと重くて、ひんやりとしていて、なんだか生き物みたいです。先生の「じゃあまず、この粘土をよくこねて、空気を抜いていきましょうね〜」という声で、いよいよ体験スタート。言われるがままに、粘土を台に叩きつけたり、両手で体重をかけてこねたり。これが、思った以上に気持ちいい!

日頃のストレスとか、悩み事とか、そういうモヤモヤしたものが、粘土に叩きつけられるたびに一緒に潰れていくような、そんな不思議な感覚でした。最初は「うまくできるかな…」なんて考えていたのに、気づけばすっかり無言。ただひたすら、手のひらに伝わる粘土の感触だけに集中していました。これって、一種の瞑想みたいなものかもしれません。ああ、デジタルデトックスってこういうことか…なんて、妙に悟ったような気分になったのを覚えています。

顔作りが一番の難関?いや、一番楽しいハイライトだった!

胴体と土台がなんとなく形になったら、いよいよシーサー作りのクライマックス、顔作りです!目、鼻、口、眉、牙、たてがみ…。小さなパーツを一つひとつ作って、顔に貼り付けていきます。先生が「見本通りじゃなくていいんですよ、自由に作ってくださいね!」と言ってくれるんですが、この「自由」が一番難しいんですよねぇ!

まず、目。同じ大きさの丸を2つ作るのが、地味に難しい。片方が大きくなったり、小さくなったり。「まあ、オッドアイってことで…」と自分を納得させます。次に、鼻。団子っ鼻にしようか、シュッと高い鼻にしようか。悩んだ末に貼り付けたら、なんだかブタっ鼻みたいになっちゃいました。ええい、もうこれでいい!

そして一番の難関が、口。私は福を呼び込むオスを作ろうと決めていたので、大きく開けた口に挑戦しました。粘土をぐいーっと広げて、牙をくっつけて…。よし、できた!と思って見てみたら、なぜか大爆笑しているおじさんみたいな顔に。「…え?」思わず声が出ました。強そうな守り神を作るはずが、そこにいたのは陽気な酔っ払いだったんです。もう、笑うしかありません。でも、不思議と嫌な感じはしなくて、むしろ「なんか、こいつ面白いな…」と愛着が湧き始めていました。この、自分の想像通りにいかない感じ、自分の手のクセがそのまま形になって現れる感じこそが、シーサー作りの醍醐味なんだと、この時気づいたんです。

「個性」という名の珍獣爆誕!不器用だからこそ愛おしい我が子

そんなこんなで試行錯誤を繰り返すこと約1時間半。ついに、私のオリジナルシーサーが完成しました。…いや、完成してしまいました、と言うべきでしょうか。

改めて見てみると、左右非対称の目、ブタみたいな鼻、大爆笑している口、やたらと立派なたてがみ、そして申し訳程度についている小さな尻尾。お世辞にも「かっこいい」とは言えません。むしろ、珍獣と呼ぶのがふさわしいかもしれません。でも、なんだろう、この猛烈な愛おしさは!

隣で作っていたカップルの、シュッと整ったかっこいいシーサーも素敵でした。でも、私は自分の手から生まれたこのヘンテコなシーサーが、世界で一番可愛いと思ってしまいました。不器用な指で一生懸命こねて、何度もやり直して、最後に「もうこれでいいや!」って笑いながら完成させた、その時間そのものが、この粘土の塊にぎゅーっと詰まっているんです。

先生も、私の珍獣を見るなり「あはは!いい顔してますねぇ!元気が出そうなシーサーだ!」と褒めてくれました。その一言が、なんだかすごく嬉しかった。「上手」じゃなくても「良い」んだ、と。不器用な自分を丸ごと肯定してもらえたような気がしました。この「自己肯定感が爆上がりする感じ」、ぜひ皆さんにも味わってみてほしいです。

シーサー作り体験をもっと楽しむための豆知識と注意点

さて、私の体験談でシーサー作りの楽しさが少しは伝わったでしょうか?ここからは、これから体験するあなたが、よりスムーズに、より深く楽しむための、ちょっとした豆知識や注意点をお伝えします。知っていると知らないとでは、当日の心の余裕が全然違いますからね!ぜひ参考にしてください。

服装はどうする?汚れてもいい服なんて持ってない問題

まず、誰もが気になるであろう服装問題。「陶芸体験は汚れてもいい服装で」ってよく書かれていますよね。でも、「旅行に汚れてもいい服なんて持ってきてないよ!」って思いません?私もそうでした。お気に入りのリゾートワンピしか持ってきてない!みたいな。

結論から言うと、ほとんどの工房でエプロンを貸してくれるので、そこまで神経質になる必要はありません。ただし、注意したいのが「袖口」と「足元」。夢中になって粘土をこねていると、袖口が知らず知らずのうちに粘土だらけ…なんてことがよくあります。なので、腕まくりしやすい服装がおすすめです。長袖の場合は、袖を捲り上げられるデザインのものを選びましょう。

また、粘土の粉が意外と舞うので、足元も汚れる可能性があります。サンダルよりは、汚れてもサッと拭けるようなスニーカーの方が安心かもしれません。まあ、一番は「万が一汚れても、まあいっか!と思える服」を着ていくことですね。お気に入りの真っ白な服は、さすがに避けた方が無難です。せっかくの体験なのに、服の汚れが気になって集中できなかったら、もったいないですからね!

デザインはどうやって決める?参考画像の持ち込みはアリ?

「どんなシーサーを作ろうかな?」と事前に考える時間も楽しいものですが、いざ粘土を目の前にすると、頭が真っ白になっちゃうこともありますよね。優柔不断な私は、まさにそのタイプでした。

そんな時は、工房に置いてある見本をじっくり観察するのが一番です。かっこいい系、かわいい系、ユニーク系など、たくさんの作例があるので、きっと「これ好き!」というデザインが見つかります。それをベースに、自分なりのアレンジを加えていくのがおすすめです。「このシーサーの目に、こっちのシーサーの牙を組み合わせよう!」みたいな感じで。

もちろん、「どうしてもこんなシーサーが作りたい!」という強いイメージがあるなら、スマホで参考画像を探して持っていくのもアリです。ペットの犬や猫に似せたい、なんて人もいるそうですよ!ただし、あまりに複雑なデザインは時間内に作るのが難しい場合もあるので、先生に「これって作れますかね…?」と相談してみるのが良いでしょう。先生はプロなので、どうすればそのイメージに近づけられるか、的確なアドバイスをくれるはずです。まあ、最終的には、作っているうちに全然違うものになったりするんですけどね!その偶然性を楽しむのも、また一興です。

覚えておきたいシーサーの「阿吽(あうん)」の口

最初の方でも少し触れましたが、シーサーには口を開けた「阿(あ)」と、口を閉じた「吽(うん)」の一対がいるのが基本です。

阿(あ):オス 口を開けて、福を呼び込む。魔物を威嚇する。

吽(うん):メス 口を閉じて、やってきた福を逃さない。

ペアで作る場合は、この「阿吽」を意識して作ると、より本格的になります。一人で作る場合や、一体だけ作るプランの場合は、どちらか好きな方を選んで作りましょう。「ガハハと笑う陽気なやつがいいな」と思えば「阿」を、「にっこり微笑む優しい子にしたいな」と思えば「吽」を。自分がシーサーにどんな役割を託したいかで決めるのも素敵ですよね。

ちなみに、作っている最中に「あれ、どっちが福を呼び込むんだっけ?」と絶対になります。私もなりました。でも大丈夫、先生に聞けば優しく教えてくれますし、最悪、どっちでもいいんです!自分が心を込めて作ったシーサーなら、口が開いていようが閉じていようが、きっとあなただけの福を運んできてくれるはずですから。

作品はすぐ持ち帰れる?焼き上がりまでの期間と送料について

これも大事なポイントです。心を込めて作ったシーサー、すぐにでも連れて帰りたい気持ちになりますが、残念ながら当日に持ち帰ることはできません。なぜなら、粘土はしっかり乾燥させてから、窯でじっくり焼く必要があるからです。この工程を経ることで、カチカチで丈夫な、私たちがよく知る「陶器」のシーサーになるわけです。

焼き上がりまでの期間は、工房によって様々ですが、大体1ヶ月〜3ヶ月くらいかかります。そう、意外と待つんです。なので、旅行のお土産として誰かに渡したいと考えている場合は、注意が必要ですね。

完成した作品は、後日、自宅まで郵送してくれます。もちろん送料は別途かかりますが、これはもう必要経費と割り切りましょう。旅行から帰って、日常に戻って、すっかりシーサーのことなんて忘れかけた頃に、ピンポーンと届く小包。これを開ける時のワクワク感は、送料以上の価値がありますよ!「ああ、そういえばこんなの作ったな〜!」と、旅の思い出が鮮やかに蘇る瞬間です。忘れた頃にやってくる、最高のサプライズだと思って、気長に待ちましょう。

シーサー作りはどこでできる?工房の選び方ガイド

「もう、シーサー作りたくてたまらない!」そんな気持ちになってきましたか?嬉しいです!では最後に、実際にどこでシーサー作りができるのか、そしてどんな基準で工房を選べばいいのか、具体的なガイドをお届けします。あなたのシーサー作り体験が、最高の思い出になるように、しっかり後押しさせてください!

沖縄旅行のついでに本格体験!現地の風を感じながら作ろう

やはり、シーサー作りの王道といえば、本場・沖縄での体験です。那覇市内や、恩納村などのリゾートエリア、やちむん(沖縄の焼き物)の里として有名な読谷村など、沖縄本島の至る所に体験工房があります。石垣島や宮古島などの離島にも、素敵な工房がたくさんありますよ。

沖縄の青い空と海、独特のゆったりとした空気の中で作るシーサーは、格別です。工房の窓からサトウキビ畑が見えたり、遠くに海の音が聞こえたり…。そんな環境が、創作意欲をさらにかき立ててくれます。旅行プランの中に2〜3時間ほど組み込むだけで、旅の満足度がぐっと上がること間違いなし。観光地を巡るだけでは味わえない、沖縄の文化に深く触れることができる貴重な体験になります。ブルーシールアイスを食べながら、どの工房に行こうか計画を立てる時間も、また楽しいんですよねぇ。

実は全国各地に!あなたの家の近くでもシーサーは作れるかも

「沖縄に行く予定はないしなぁ…」とがっかりした、そこのあなた!諦めるのはまだ早いですよ。実は、シーサー作り体験は、沖縄だけでなく全国各地の陶芸教室でできることがあるんです。もちろん、数は沖縄に比べれば少ないですが、「陶芸教室 シーサー 〇〇(あなたの住んでいる地域名)」などで検索してみると、意外と近くに見つかるかもしれません。

沖縄出身の作家さんが開いている工房だったり、シーサー作りをレギュラーメニューにしている教室だったり。わざわざ沖縄まで行かなくても、あの楽しい体験ができるなんて、最高じゃないですか?週末のちょっとしたお出かけに、友達や家族、恋人を誘って挑戦してみるのもいいですよね。まずは、あなたの家の近くでシーサーが作れないか、ぜひ一度検索してみてください。思いがけない出会いがあるかもしれませんよ。

プラン選びのチェックポイント(料金、所要時間、作品の大きさ)

さあ、いよいよ工房を予約する段階です。最後に、プランを選ぶ時にチェックしておきたいポイントをいくつか挙げておきますね。

料金: 料金には何が含まれているかをしっかり確認しましょう。材料費、指導料、焼成費は込みの場合が多いですが、色付けがオプションだったり、送料が別だったりします。一体あたりの料金なのか、ペアでの料金なのかも要チェックです。大体3,000円〜5,000円くらいが相場かな、という印象です。

所要時間: 90分〜120分くらいのプランが一般的です。旅行中で時間が限られている場合は、短いプランを選ぶと良いでしょう。逆に、じっくりこだわりたい人は、少し長めのプランがある工房を探すのも手です。

作品の大きさ・種類: 作れるシーサーの大きさや種類も工房によって様々です。手のひらサイズの小さなものから、結構大きくて立派なものまで。置物タイプだけでなく、壁掛けタイプや表札タイプを作れるところもあります。どんなシーサーをどこに飾りたいかイメージしながら選ぶと、より満足度の高い体験になりますよ。

色付け: 色付けの方法も要チェックです。焼く前に自分で色を塗る「絵付け」プランと、焼き上がった後にアクリル絵の具などで色を塗るプラン、あるいは工房の人が伝統的な釉薬で仕上げてくれるプランなどがあります。カラフルでポップなシーサーにしたいなら自分で絵付けするプランが楽しいですし、本格的な風合いにしたいなら釉薬仕上げがおすすめです。

これらのポイントを参考に、あなたの希望にピッタリのプランを見つけてくださいね!

まとめ シーサー作りは最高の思い出になる最高の遊び

さて、ここまでシーサー作りの魅力について、私の個人的な体験と溢れる熱量を乗せて語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。

結論はもうお分かりですよね。陶芸体験でシーサーは作れます。そしてそれは、不器用だとかセンスがないとか、そんな心配を吹き飛ばしてくれるくらい、最高に楽しくてクリエイティブな遊びなんです。ひんやりとした粘土の感触に癒やされ、無心で形作っていくうちに日頃のストレスはどこかへ消え去り、自分の手から生まれるヘンテコで愛おしい形に思わず笑ってしまう。完成した作品は、ただのお土産や置物ではありません。そこには、あなたが夢中になった時間、旅の空気、そして「私にも、こんなものが作れた!」という小さな自信と喜びが、ギュッと凝縮されています。

後日、忘れた頃に家に届いた自分のシーサーと再会した時の感動は、言葉にできません。玄関に置けば、毎日「いってらっしゃい」「おかえり」を言ってくれる頼もしい相棒に。机の上に置けば、仕事や勉強の合間にふと目をやって、クスッと笑わせてくれる癒やしの存在に。あなただけの守り神が、これからの毎日をちょっとだけ明るく、楽しくしてくれるはずです。

もしあなたが、何か新しい体験を探しているなら、思い出に残る物作りがしたいなら、そして何より、心の底から笑いたいなら。ぜひ、シーサー作り体験に挑戦してみてください。きっと、あなたの人生で忘れられない、最高の思い出の一つになりますから。さあ、今すぐスマホを手に取って、「陶芸体験 シーサー」で検索です!あなただけの珍獣、いや、守り神が生まれるのを、私も楽しみにしています。