絵が下手でも陶芸はできる?むしろ絵心ない人にこそ教えたい最高の趣味

「私、絵がド下手だから、陶芸なんて無理かも…」

「手先が不器用だし、センスもないし…」

そんな風に思って、ずっと気になっている陶芸への一歩を踏み出せないでいませんか?わかります、すごくわかります。私も、自分の描いた絵を見て「これは…何?」と真顔になるタイプの人間ですから。美術の成績はいつも真ん中より下。そんな私が、声を大にして言いたい。

絵が下手でも、陶芸はできます!というか、むしろ絵が苦手な人にこそ、陶芸は最高に楽しい趣味なんです!

なぜなら、絵を描くことと、土で形を作ることは、全く別のスポーツみたいなものだから。使う筋肉も、頭の使い方も、そして何より「楽しい!」と感じるポイントが全然違うんです。

この記事では、かつて「自分には芸術的なセンスは皆無だ」と固く信じていた私が、どっぷり陶芸にハマってしまった経験から、「絵心コンプレックス」を持っているあなたにこそ伝えたい陶芸の魅力と、失敗しない始め方をお伝えします。

この記事を読み終わる頃には、きっと「あれ?私にもできるかも…!」と、近所の陶芸体験教室を検索しているはず。さあ、一緒に粘土のひんやりとした感触と、世界に一つだけの作品を生み出すワクワクを、体験しにいきましょう!

絵心ゼロでも陶芸は楽しめる!絵画と陶芸は全くの別物です

いきなり核心からお話ししますが、絵が苦手なことと陶芸ができないことは、全く結びつきません。リンゴとミカンくらい違う。いや、野球と水泳くらい違うかもしれません。二次元の世界で求められる能力と、三次元の世界で求められる能力は、根本的に異なるものなんです。だから、「絵が下手」という理由で陶芸を諦めるなんて、本当にもったいない!

そもそも「絵が上手い」と「陶芸が上手い」はイコールじゃない

考えてみてください。絵って、白い紙やキャンバスという「平面」に、奥行きや立体感を「錯覚」させて描くアートですよね。遠近法とか、陰影の付け方とか、そういうテクニックが必要になります。私、これがもう全然ダメで。人間を描けば棒人間、犬を描けば謎の四足歩行生物が生まれるだけ。悲しい…。

でも、陶芸はどうでしょう?目の前にあるのは、正真正銘の「立体物」である粘土の塊です。それを、自分の手でこねて、伸ばして、丸めて、くっつけて、形作っていく。これは「描く」んじゃなくて、「構築する」作業なんです。

設計図を描くのが苦手でも、レゴブロックで凄いお城を作っちゃう子、いませんでしたか?あれに近い感覚かもしれません。平面で捉えるのが苦手でも、空間で物事を捉えるのが得意な人っているんですよ。だから、絵の才能と陶芸の才能は、必ずしも連動しないんです。うん、たぶん。

実際に、私の通っている陶芸教室にも「絵は本当に描けないんだけど、ろくろを回すのは得意」というおじさまがいます。その方が作るお茶碗のフォルムは、もう本当にうっとりするほど美しい。でも、絵付けになると「うーん…」と唸って、結局、単色の釉薬で仕上げていたりします。それでも、めちゃくちゃ素敵な作品なんですよ。

陶芸の魅力は「完璧さ」より「味」にあるんです

もう一つ、大事なことを言いますね。陶芸作品の良さって、必ずしも「完璧なシンメトリー」とか「寸分の狂いもない正確さ」にあるわけじゃないんです。むしろ、手作りだからこそ生まれる、ほんの少しの歪みや、指の跡、釉薬のムラ。そういうものが「味」とか「温かみ」になって、作品の魅力になる世界なんですよ。

考えてみてください。お店に並んでいる、機械で作られた量産品の食器。あれは確かに綺麗で、寸分の狂いもありません。でも、どこか冷たい感じがしませんか?一方で、陶芸家が作った一点物のお皿は、よく見るとちょっとだけ形が揺らいでいたり、色の濃淡があったりする。でも、だからこそ愛おしいし、作り手の体温みたいなものが感じられる。

私が初めて作った湯呑みなんて、ひどいものでしたよ。上から見るとまん丸じゃなくて、ちょっと楕円形。飲み口も少し波打ってる。でもね、それがいいんです。自分で作った世界に一つだけの湯呑み。そのいびつさを見るたびに、「ああ、あの時、こうやって指で押さえたな」なんて思い出して、ニヤニヤしちゃう。え?気持ち悪い?いやいや、これが手作りの醍醐味ってもんですよ!

完璧を目指さなくていい。むしろ、あなたの不器用さやクセが、そのまま「個性」になる。そう考えると、なんだかすごく気が楽になりませんか?

絵が苦手な人にこそ知ってほしい!陶芸の3つの魅力

「絵と陶芸が違うのはわかったけど、それでもやっぱり不安…」というあなたに、今度は絵が苦手な人にこそ刺さる、陶芸の具体的な魅力について、もっと熱く語らせてください。これはもう、理屈じゃないんです。体験すればわかる、原始的な喜びの話です。

五感をフル活用する「触る」楽しさ

まず、なんと言ってもこれです。土を触る、あの感触!

ひんやりとして、しっとりとなめらか。でも、力を加えるとぐにゃりと形を変える、不思議な存在。あの粘土の塊を目の前にして、両手で包み込むように触れた瞬間、なんだかすごく落ち着くんです。これ、科学的にもセラピー効果があるって言われているらしいですよ。まあ、難しいことはよくわかりませんが、とにかく気持ちいい。

パソコンやスマホばかり触っている毎日で、こういう「自然物」に直接触れる機会って、なかなかないですよね。絵を描くときって、基本的には筆やペンを介してキャンバスや紙に触れますけど、陶芸は「自分の手そのもの」が道具になるんです。

手のひら全体で土の圧を感じたり、指先で繊細な形を整えたり。土の匂いを嗅ぎながら、水の量を調整して、自分の思い通りに…いや、思い通りにならなくても、土と対話しながら形にしていく。このプロセスが、もう、たまらなく楽しい!

ストレスが溜まった時なんか、もう最高ですよ。粘土を「バンッ!」って台に叩きつけたり(菊練りという、空気を抜くための大事な工程です、念のため)、無心でこねていると、頭の中のごちゃごちゃしたものが、すーっと消えていく感じ。デジタルデトックスって、こういうことなのかもしれませんね。

形を作る「造形」の面白さ

絵が苦手な人って、「何を描けばいいかわからない」という壁にぶつかりがちじゃないですか?白い紙を前にして、途方に暮れる、あの時間。私も何度も経験しました。

でも、陶芸、特に「手びねり」なら、そのハードルがぐっと下がります。「とりあえず、粘土を丸めてみよう」「平たく伸ばしてみよう」「ひも状にしてみよう」…そんな、粘土遊びの延長みたいなところから始められるんです。

そこから、「この丸めたやつをちょっと凹ませたら、お猪口になるかな?」「この平たい板のフチを立ち上げたら、お皿になるじゃん!」みたいに、偶然から形が生まれてくることも多い。計画性がなくても、なんとかなる。この「行き当たりばったり感」が、完璧主義じゃない私にはすごく合っていました。

もちろん、電動ろくろでシュッとした器を作るのも憧れますけど、手びねりなら、本当に自由。変な顔のついたマグカップとか、猫の形をした小皿とか、実用性ガン無視の謎のオブジェとか。あなたの頭の中にある、ちょっとしたアイデアを、そのまま立体物として取り出せる感覚。これ、めちゃくちゃ面白くないですか?

「描く」という二次元のフィルターを通さないから、より直感的で、自由な創作が楽しめる。絵で表現するのは難しくても、「作る」ならできることって、案外たくさんあるんですよ。

偶然が生み出す「釉薬」の魔法

さあ、そしてここが最大のポイントです。絵が下手な私たちにとっての、最強の味方。それが「釉薬(ゆうやく)」の存在です!

釉薬っていうのは、器の表面にかける薬品のこと。これが、窯の中で高温で焼かれることで溶けて、ガラス質の膜になって、ツヤツヤの綺麗な色になるんです。この釉薬が、もう、本当に魔法みたいで。

「絵付けで繊細な模様を描くなんて無理!」って思いますよね。大丈夫、描かなくていいんです。例えば、青い色の釉薬が入ったバケツに、作った器をドボンと浸す。それだけ。たったそれだけで、焼き上がると、っとりするような美しい瑠璃色の器が完成したりするんですよ。すごくないですか?

しかも、この釉薬、一つとして同じ焼き上がりにはならないんです。釉薬の厚みや、窯の中の置く場所、炎の当たり方なんかで、微妙に色が変化したり、予期せぬ模様が現れたりする。「窯変(ようへん)」って言うんですけど、これがまた陶芸の醍醐味で。

自分で作った器が窯に入って、焼き上がるまでの数日間は、もうドキドキが止まりません。そして窯から出てきた自分の作品と対面する「窯出し」の瞬間!「うわー!こんな色になった!」「ここに、流れ星みたいな模様が出てる!」って、毎回、宝箱を開けるような興奮があります。

自分のコントロールを超えた「偶然の美」。これがあるから、絵心がなくても、センスに自信がなくても、驚くほど素敵な作品が生まれちゃうことがある。むしろ、狙ってないからこその面白さがある。これこそ、絵が苦手な人にこそ体験してほしい、陶芸最大の魅力かもしれません。

とはいえ心配…不器用さんでも失敗しない陶芸の始め方

「魅力はわかったけど、いざやるとなるとやっぱり不安…」うんうん、その気持ちもよくわかります。新しいことを始めるのって、勇気がいりますもんね。でも大丈夫。ここでは、石橋を叩いて渡りたい、超慎重派のあなたでも安心して陶芸デビューできる、具体的なステップをご紹介します。これさえ押さえれば、きっと楽しい思い出になりますよ!

まずは「陶芸体験」に行ってみよう!先生が全部教えてくれるから大丈夫

いきなり「陶芸教室に通うぞ!」と意気込む必要は全くありません。まずは、1回2時間~3時間で完結する「陶芸体験」に参加してみるのが、もう絶対におすすめです。これ、鉄則です。

なぜなら、体験教室は「陶芸の楽しいところだけを、いいとこ取りで味わえるスペシャルコース」だから!面倒な土の準備も、後片付けも、全部工房側でやってくれます。あなたはただ、手ぶらで行って、土をこねる楽しさを満喫するだけ。最高じゃないですか?

そして何より心強いのが、先生の存在です。陶芸体験に来る人のほとんどは、あなたと同じ初心者。先生たちも、それをよーくわかっています。「え、これどうすればいいの?」「あ、なんか歪んできた!」「助けてー!」ってなっても、「はいはい、大丈夫ですよー」って、笑顔で優しくサポートしてくれます。

私が初めて電動ろくろの体験に行った時なんて、もう悲惨でしたよ。中心が取れなくて土が暴れまくるし、ちょっと指に力を入れただけで、ぐにゃ~っと器が崩壊するし。「私、才能なさすぎ…?」って絶望しかけました。でも、そのたびに先生が隣に来て、「はい、脇を締めてね」「親指はこうやって添えるだけ」なんて言いながら、魔法のように形を修正してくれたんです。あの時の安堵感といったら…!

だから、何も心配いりません。プロがついていれば、絶対に何かしらの形にはなります。まずはこの「お試し」で、自分は陶芸が好きなのか、楽しいと思えるのか、肌で感じてみることが一番大事なんです。

最初は「手びねり」から始めるのがおすすめ

陶芸というと、映画『ゴースト』みたいに、電動ろくろをくるくる回す姿をイメージしますよね。わかります、憧れます。でも、もしあなたが不器用さに自信がある(?)なら、最初は「手びねり」から始めることを強く、強く、おすすめします。

さっきも少し触れましたが、電動ろくろって、実はかなり難しいんです。土の中心を合わせる「土殺し(すごい名前ですよね)」という基本技術ができないと、そもそも器の形になりません。ちょっとした力加減で全てが崩壊する、繊細な世界。最初からこれに挑戦して「やっぱり私には無理だった…」と挫折してしまうのは、あまりにもったいない!

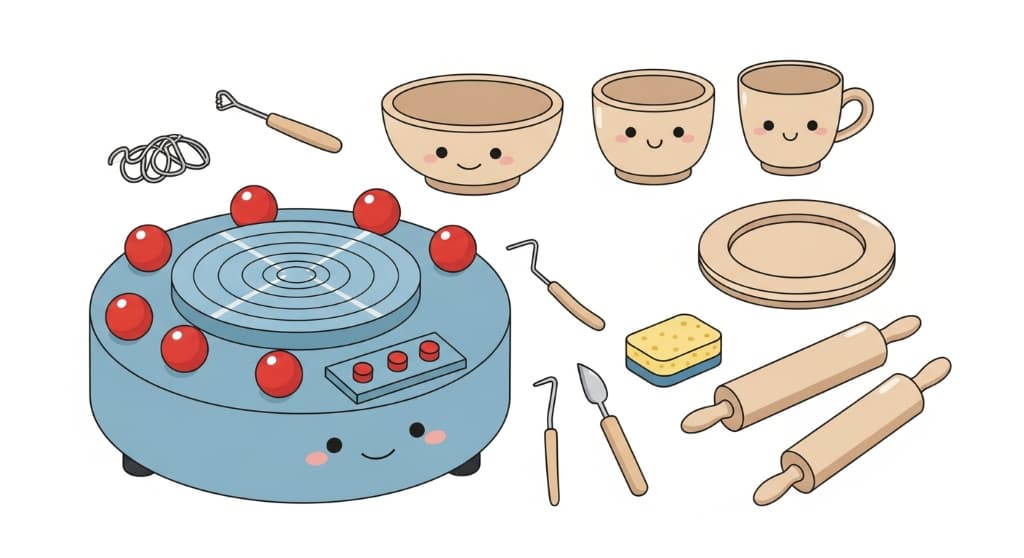

その点、「手びねり」はもっと自由で、直感的。粘土遊びの感覚で、失敗を恐れずにのびのびと作れます。作り方も色々あって、粘土の塊から直接形を作っていく「玉作り」や、粘土をひも状にして積み上げていく「ひも作り」、板状にした粘土を組み立てる「タタラ作り」など。

特に「タタラ作り」は、初心者さんや不器用さんにはもってこい。粘土を均一な厚さの板に伸ばして(これも先生が手伝ってくれます)、クッキーの型みたいに好きな形に切り抜いたり、お皿の型に押し付けたりするだけ。これなら、かなり簡単に、しかもオシャレな角皿なんかが作れちゃいます。

まずは手びねりで「土に慣れる」「自分の手で形を生み出す楽しさを知る」という成功体験を積むこと。それが、陶芸を長く楽しむための、一番の近道だと思いますよ。ろくろは、それからでも全然遅くありません。

「何を作ろう?」と悩んだら、まずは簡単な「お皿」や「湯呑み」から

いざ「作るぞ!」となっても、「で、何を作ろう?」と悩んでしまうこと、ありますよね。そんな時は、難しく考えずに、まずは一番シンプルで実用的なものから作ってみましょう。具体的には「平たいお皿」か「湯呑み(またはマグカップ)」がおすすめです。

なぜなら、この2つは構造がシンプルで失敗が少なく、しかも完成した後に「自分で作った器でご飯を食べる・お茶を飲む」という、最高の喜びを味わえるからです。この「使う楽しみ」が、次の創作意欲に繋がるんですよね。

凝ったデザインのものを作ろうとすると、途中で「あれ、どうなってるんだっけ?」と混乱したり、乾燥や焼成の段階で壊れやすくなったりします。最初の作品は、とにかく「無事に完成させること」が目標。成功体験って、大事ですから。

「タタラ作り」で四角いお皿や丸いお皿を作る。「玉作り」で手のひらサイズの湯呑みやぐい吞みを作る。まずはそこからスタート。そして、自分で作った、ちょっといびつなお皿に唐揚げを乗せてみてください。自分で作った、少しだけ持ちにくいマグカップでコーヒーを飲んでみてください。…もうね、いつもの何倍も美味しく感じますから!これは保証します。

絵付けが怖い?大丈夫!絵を描かずに器をデザインする方法

さて、形を作るステップをクリアしても、まだラスボスが残っていますよね。そう、「絵付け」です。「せっかく形はできたのに、ここで私の壊滅的な絵を描いたら、全てが台無しになる…!」その恐怖、痛いほどわかります。でも、安心してください。デザインは「描く」だけじゃないんです。絵心がなくても、あなたの器を最高にオシャレにする方法は、いくらでもあります!

模様は「描く」んじゃなくて「付ける」!スタンプや葉っぱで簡単デザイン

まず、発想を転換しましょう。模様は筆で「描く」ものだという思い込みを捨てるんです。模様は「付ける」ものでもあるんです。

例えば、まだ土が柔らかい段階で、身の回りのものを押し付けてみてください。

・庭に生えている葉っぱを押し付ければ、葉脈の繊細な模様がくっきり。

・おばあちゃんからもらった古いレースを押し付ければ、アンティークで上品な模様に。

・ビー玉やネジの頭、フォークの先なんかをスタンプみたいにペタペタ押していくだけで、リズミカルな幾何学模様が生まれます。

どうです?これなら、絵心は1ミリも必要ありませんよね?必要なのは、ほんの少しの遊び心だけ。「これ、押し付けたらどんな模様になるかな?」って、宝探しみたいでワクワクしませんか?

陶芸用品店には、もちろん専用のスタンプ(印花(いんか)と言います)もたくさん売っています。和柄の素敵なものから、動物のかわいいものまで。そういうのを活用するのも、もちろんアリ。描くんじゃない、押すだけ。これ、覚えておいてくださいね。

釉薬の掛け分けでモダンなデザインに挑戦

先ほど「釉薬は魔法」という話をしましたが、この魔法をちょっと応用するだけで、驚くほどモダンで洗練されたデザインが生まれます。これも、絵を描く必要は全くありません。

一番簡単なのは「掛け分け」。例えば、器の外側はAという色の釉薬に浸して、内側はBという色の釉薬を流し込む。これだけで、ツートンカラーのオシャレな器の完成です。色の組み合わせを考えるだけで、なんだかデザイナーにでもなった気分。

他にも、器の半分だけを釉薬に浸す「ディッピング」という技法があります。釉薬がかかった部分とかかっていない部分の境界線が、そのままデザインになるんです。シンプルだけど、すごくカッコいい。

もっと大胆にいくなら、数種類の色違いの釉薬を、器の上からスポイトや柄杓で垂らしたり、流しかけたりする。そうすると、色が混じり合ったり、流れ落ちる途中で固まったりして、二つとして同じものがない、アート作品のような模様が生まれます。これはもう、計算じゃなくて偶然の産物。だからこそ、面白いんです。絵が上手い人には、逆にこの「偶然」は作れないかもしれませんよ?

あえて何もしない!「土の風合い」と「形」そのものを楽しむ

そして、究極の選択肢がこれ。「あえて、何もしない」。

つまり、絵付けも、模様付けも、色付きの釉薬さえも使わない、という潔さ。

「え、それじゃただの土の塊じゃない?」と思ったあなた。違うんです。土には、もともと様々な色や表情があります。鉄分を多く含んだ赤土、温かみのある白土、シックな黒土…。それらの土を、釉薬をかけずに高温で焼き締める「焼き締め」という手法があります。

そうすると、土そのものが持っている、素朴で力強い風合いが全面に出てくるんです。表面はザラッとしていて、土の温もりがダイレクトに伝わってくる。派手さはないけれど、ずっと見ていられるような、静かな美しさがあります。

この場合、重要になるのは「形」そのもの。ごちゃごちゃした装飾がない分、器のフォルムの美しさが際立ちます。あなたが一生懸命作った、その形。それ自体が、すでに素晴らしいデザインなんです。

「引き算の美学」って言うんでしょうか。余計なものを全て削ぎ落として、素材と形で勝負する。これって、ものすごくカッコいいと思いませんか?自信を持って、あなたの作った「形」を主役にしてみてください。

まとめ

さて、ここまで長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。

「絵が下手でも陶芸はできる?」という最初の問いに対する私の答えは、もうお分かりですよね。

はい、100%、できます!

絵が苦手というコンプレックスは、陶芸の世界では、何のハンデにもなりません。むしろ、絵を描くのとは全く違う、「触る」「作る」「待つ」というプロセスの中に、あなただけの「楽しい!」がきっと見つかるはずです。

陶芸は、完璧な作品を作ることだけが目的ではありません。ひんやりとした土に触れて無心になる時間。自分の手から、少しずつ形が生まれてくる不思議な感覚。どんな風に焼き上がるんだろうと、窯出しを待つ間のドキドキ。そのプロセス全部が、かけがえのない体験なんです。

手作りならではの、ちょっとしたいびつさや歪みは、失敗ではなく「味」であり「個性」。あなたの不器用さが、そのまま世界に一つだけの作品のチャームポイントになります。絵が描けなくたって、スタンプを押したり、釉薬の魔法を借りたりすれば、いくらでも素敵なデザインは生み出せる。

もし、この記事を読んで、ほんの少しでも「やってみたいかも」という気持ちが芽生えたなら、ぜひ、お近くの陶芸体験教室のドアを叩いてみてください。そこにはきっと、あなたが今まで知らなかった、新しい創造の喜びが待っています。

さあ、粘土のひんやりした感触を、自分の手で形を生み出すワクワクを、今すぐ体験しに行きませんか?あなたの「最初の一つ」が生まれる日を、私も陰ながら応援しています!