陶芸体験で夢の「自作土鍋」は作れるのか?初心者が挑戦する前に絶対に読んでほしい

冬の食卓の主役といえば、やっぱり「鍋」ですよね!家族や友人とアツアツの土鍋を囲む時間って、どうしてあんなに幸せなんでしょうか。そんな土鍋、もし「自分で作れたら…」なんて考えたこと、ありませんか?

「え、陶芸体験で土鍋なんて大物、作れるわけないでしょ」そう思ったあなた。実は…作れるんです!はい、作れます。ただし、ふらっと行って「じゃ、土鍋お願いしまーす」と気軽に作れるものでもありません。いくつかのポイントと、ちょっぴりの覚悟(?)が必要になります。

この記事では、陶芸ど素人の私が、実際に土鍋作りに挑戦した体験談を交えながら、「陶芸体験で土鍋は作れるのか?」という疑問に、どこよりも詳しく、そして正直にお答えします。この記事を読み終える頃には、あなたはきっと「土鍋作り、やってみたい!」とウズウズしているはず。自分で作った世界に一つだけの土鍋で迎える冬は、控えめに言っても最高ですよ。さあ、あなただけの土鍋ものがたり、ここから始めましょう!

陶芸体験で土鍋は作れます!でもちょっとした条件があるんです

いきなり核心に触れますが、陶芸体験でオリジナルの土鍋を作ることは可能です。やったー!って思いますよね。私も最初はそうでした。でも、そこには「ただし」という言葉が続きます。誰でも、どこの教室でも、というわけにはいかないのが現実。まずは、土鍋作りの夢を叶えるために知っておくべき、基本的な知識と条件についてお話しさせてください。

そもそも土鍋って普通の器と何が違うの?耐熱性の秘密

まず、根本的な疑問から。なんで土鍋はカセットコンロとかの直火にかけても割れないんでしょう?普通のお茶碗を火にかけたら…考えただけで恐ろしいですよね。パリン!どころの騒ぎじゃないはず。

この秘密は、土鍋に使われている「土」そのものにあります。土鍋用の粘土は「耐熱粘土(たいねつねんど)」と呼ばれる特別な土で、熱による膨張や収縮にめちゃくちゃ強い性質を持っているんです。具体的には「ペタライト」という鉱物が含まれていて、こいつが熱衝撃を和らげるスゴイやつなんですね。理科の授業みたいになってきましたが、要は「火にかける用の特別なエリート粘土」があるってことです。

だから、そこらへんの陶芸体験で使われている普通の粘土で土鍋っぽい形のものを作って、「できたー!」なんて言って火にかけたら、間違いなく割れます。悲劇です。なので、土鍋を作りたいなら、この「耐熱粘土」を使わせてくれる場所を探すのが絶対条件になる、というわけです。

「土鍋作りコース」がある教室を探すのが一番の近道

じゃあ、その耐熱粘土はどこにあるのか。答えはシンプルで、「土鍋作りを専門にやっているコース」がある陶芸教室です。

通常の「陶芸1日体験」みたいなコースは、お茶碗やマグカップ、お皿などを作るのがメイン。使っている粘土も、もちろん普通の陶芸用粘土です。そこで「私、土鍋作りたいんですけど…」と言っても、先生は困った顔で「うーん、うちではちょっと…」となる可能性が非常に高いです。粘土の種類も違えば、焼くときの温度管理(焼成)もデリケート。普通の器とは勝手が全然違うんですね。

だから、ネットで陶芸教室を探すときは、「陶芸体験 土鍋」とか「土鍋作り 教室」といったキーワードで検索するのが確実です。そうすると、季節限定(特に秋冬)で土鍋作りコースを開催していたり、通年で対応してくれたりする教室が見つかるはず。これが、夢への第一歩であり、一番確実なルートなんです。最初からゴールが「土鍋」なら、回り道は禁物ですよ。

1日体験じゃ無理?完成までの期間は意外と長い

もう一つ、知っておいてほしい大事なことがあります。それは、土鍋は「1日」では完成しないということ。え?体験教室なのに?って思いますよね。

陶芸の工程って、実はすごく長いんです。

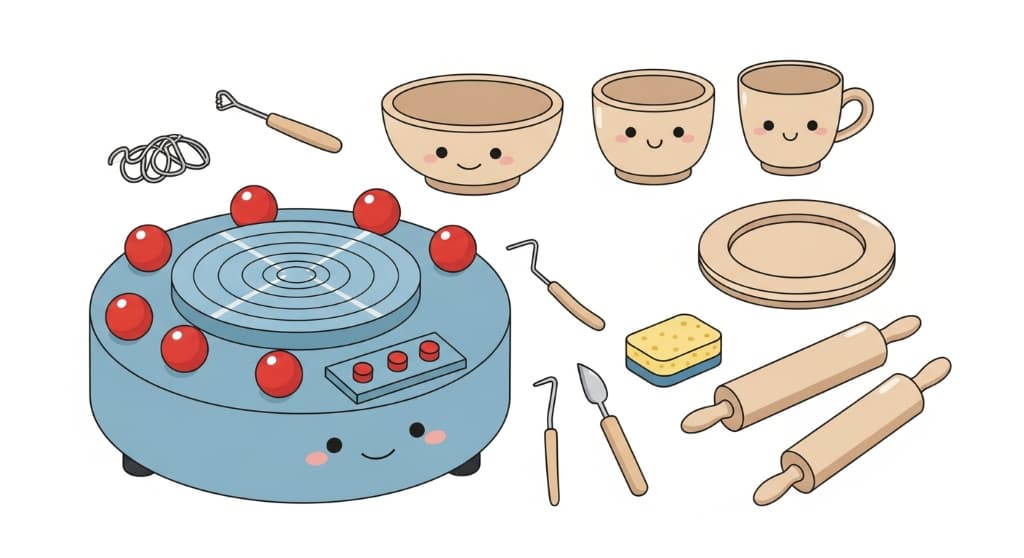

成形(せいけい):粘土をこねて形を作る。陶芸体験でやるのは主にココ!

乾燥:作ったものを、ひび割れないようにゆーっくり乾かす(1週間〜数週間)。

素焼き(すやき):800℃くらいの低温で一度焼く。これで少し丈夫になる。

釉薬がけ(ゆうやくがけ):色やツヤを出すためのガラス質の液体(釉薬)をかける。

本焼き(ほんやき):1200℃以上の高温でしっかり焼き締める。

…ほら、こんなにたくさん工程があるんです。1日体験で作れるのは、①の成形まで。残りの②〜⑤は、ぜーんぶ教室の先生がやってくれます。だから、作ったその日に持って帰ることはできません。

完成品が手元に届くのは、だいたい1ヶ月〜2ヶ月後。

え、そんなに待つの!?って思うかもしれません。でもね、この待っている時間も、陶芸の醍醐味の一つなんですよ。「私の子(土鍋)、元気に焼かれてるかな…」「どんな色になってるかな…」なんて想像しながら待つ時間、これがまた、たまらなく楽しいんです。クリスマスプレゼントを待つ子供の頃の気持ち、思い出しますよ。

いざ挑戦!私が体験した土鍋作りの一部始終を生々しく語ります

さて、基本的な知識はここまで。ここからは、私が実際に土鍋作りに挑戦した日のことを、ありのままにお話ししたいと思います。場所は、都内から少し足を延ばした、自然豊かな場所にある工房。秋晴れの気持ちいい日でした。正直、不器用な私にできるのか、不安と期待で胸はいっぱい。さあ、エプロンを締めて、いざ!

まずは粘土選びから。先生の「これしかない」の一言に笑った話

工房に入ると、土の匂いと、ひんやりとした空気が私を迎えてくれました。優しい笑顔の先生に挨拶をして、いよいよ土鍋作りの説明を受けます。「土鍋はね、特別な土を使うんですよ」と先生が持ってきたのは、少しザラっとした見た目の、灰色がかった粘土の塊。

「粘土、選べたりするんですか?」なんて素人丸出しの質問をしてみたら、先生はニヤリと笑って一言。「土鍋は、これしかない」。ですよねー!知ってました!さっき勉強したもん!でも聞いてみたかったんです。

その耐熱粘土、触ってみると普通の粘土とは全然違う感触でした。なんていうか、砂が多く混じっているような、少しゴツゴツした手触り。これをこねていく作業(土殺し)からスタートするんですが、これがもう、なかなかの力仕事。粘土の中の空気を抜きながら均一にしていくんですけど、手のひらで全体重をかけて「うーん!うーん!」ってやってる姿は、我ながらちょっと面白かったです。先生に「もっと腰を入れて!」なんて指導されながら、気分はすっかり陶芸家。この時点で、すでに楽しい。

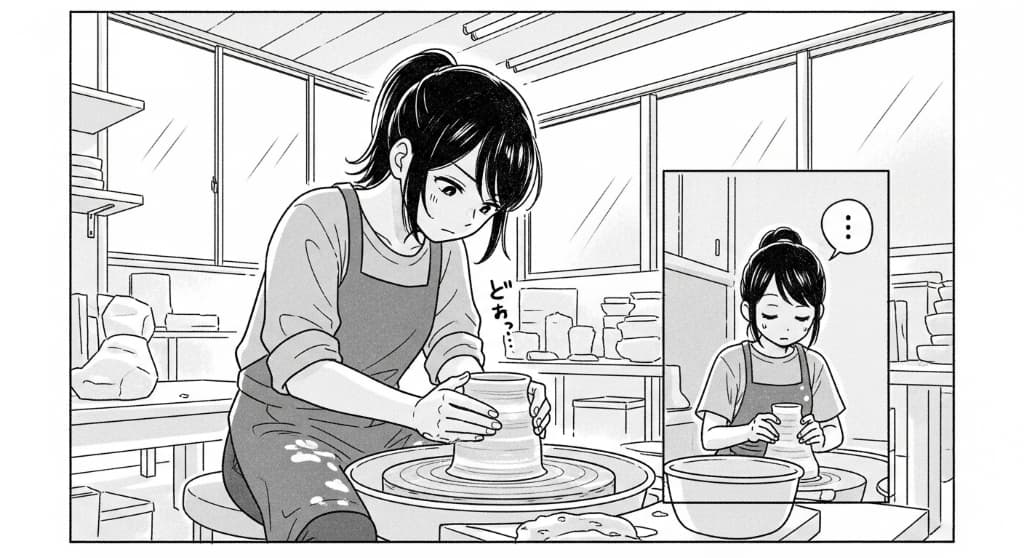

手回しろくろとの格闘。まっすぐな円にならない!助けて先生!

土鍋作りは、電動ろくろではなく、手で回す「手回しろくろ」を使うのが一般的。ひも状にした粘土を、底になる円盤の上にぐるぐると積み上げて壁を作っていく「ひも作り」という技法で作ります。

これがね、本当に難しい!まず、粘土で同じ太さのひもを作るのが至難の業。太すぎたり細すぎたり、もうミミズがのたうったようなひもしかできない。先生は「ははは、最初はみんなそうですよ」なんて笑ってるけど、こっちは必死です。

なんとかひもを積み上げ始めるも、今度はまっすぐな円にならない。ろくろを回しながら形を整えるんですが、ちょっと力を入れるとぐにゃり。あ、歪んだ!と思って反対側を触ると、またぐにゃり。え、何このスライム。私の言うこと全然聞いてくれないじゃん!「先生ー!助けてくださーい!」と情けない声を出すと、先生が「はいはい、ちょっと貸してごらん」と魔法のようにスススーッと形を修正してくれる。神か。プロの技を目の当たりにして、感動と自分の不甲斐なさに笑うしかありませんでした。

蓋と本体の「合い」が超重要!ここをミスるとただの鉢になる恐怖

本体の形がなんとなく出来上がってきたら、次は最難関の「蓋(ふた)」作りです。土鍋って、蓋がちゃんと閉まらないと意味ないじゃないですか。蒸気が漏れちゃって、美味しい鍋にならない。

先生から「粘土は焼くと15%くらい縮むから、それを計算して本体より少し大きめに作らないとダメだよ」という衝撃の事実が告げられます。15%!?え、計算できないんですけど!

ここでも先生が「だいたい、このくらいかな」と指で示してくれて、それに合わせて蓋を作っていきます。本体のフチに蓋がカチッとはまる「受け」の部分を作るのも、ミリ単位の調整が必要。もう、私の手には負えません。「先生、これ本当に閉まりますかね…?」「大丈夫、大丈夫。あとは焼き上がってからのお楽しみだね」なんて言われて、不安は募るばかり。もし蓋が閉まらなかったら、これ、ただの「ちょっと深めの植木鉢」になるのでは…?という恐怖と戦いながら、なんとか形にしました。取っ手と蓋のつまみだけは、ちょっと可愛くきのこみたいな形にして、私なりのオリジナリティを主張しておきました。これが最後の抵抗でしたね。

ここが気になる!土鍋作りQ&A。初心者の素朴な疑問に全部答えます

土鍋作り、なんとなくイメージ湧きましたか?大変そうだけど、面白そう!って思ってくれたら嬉しいです。ここからは、実際に挑戦する前に多くの人が気になるであろう、お金のことやデザインのこと、そしてちょっぴり怖い失敗談まで、Q&A形式で赤裸々にお答えしていこうと思います!

料金はいくらくらい?普通の陶芸体験より高いって本当?

やっぱり気になるのは、お値段ですよね。結論から言うと、普通の陶芸体験(お茶碗1個で3,000円〜5,000円くらい)よりは、高くなることがほとんどです。

私が体験した教室では、1人10,000円くらいでした。都内や観光地だともう少し高くて、12,000円〜15,000円くらいが相場かもしれません。え、高っ!って思いました?うん、私も最初は思いました。でも、これにはちゃんと理由があるんです。

まず、材料費。何度も言いますが、特殊な「耐熱粘土」を使いますから、普通の粘土よりコストがかかります。そして、使う粘土の量も、お茶碗とは比べ物にならないくらい多い。さらに、焼成の手間。土鍋は分厚いので、じっくり時間をかけて焼かないと割れてしまいます。窯の中で占めるスペースも大きい。そう考えると、この値段設定はむしろ良心的かも…と思えてきませんか?市販されている作家ものの素敵な土鍋なんて、平気で数万円しますからね。自分で作る体験料込みでこの値段なら、私はアリだと思います。一生ものの思い出と土鍋が手に入るんですから!

大きさや形は自由に決められる?カレー鍋とかも作れちゃう?

「せっかく作るなら、オリジナリティあふれる形にしたい!」その気持ち、めちゃくちゃわかります。大きさや形は、どのくらい自由に決められるのでしょうか。

これは、教室の方針によります。多くの教室では、作りやすさと成功率を考えて、だいたい「6号(1〜2人用)」か「8号(3〜4人用)」くらいの、基本的なサイズと形が決まっていることが多いです。その方が先生も教えやすいし、初心者も失敗しにくいですからね。

でも、完全に自由がないわけじゃありません。例えば、本体の深さをちょっと変えたり、取っ手の形を猫の手にしてみたり、蓋のつまみを自分の好きなモチーフにしたり…。そういう部分で、自分らしさは存分に発揮できます!私もきのこのつまみで個性を出しましたしね。

「シチューやカレーに使えるような、深めの土鍋が作りたい!」みたいな要望は、事前に教室に相談してみるのがおすすめです。「いいですよ!」と言ってくれる柔軟な教室もあれば、「初心者向けコースではちょっと難しいかな」と言われる場合もあるでしょう。まずは問い合わせてみること。その情熱が、あなたの理想の土鍋への道を開くかもしれませんよ。

IH対応の土鍋は作れるの?残念ながら…

最近はIHクッキングヒーターのおうちも増えましたよね。「IH対応の土鍋って作れますか?」という質問、これもよくあるそうです。

で、ですよ。こればっかりは、残念ながら「ほぼ不可能」というのが答えになります。ごめんなさい!IHで使うためには、鍋底に金属のプレートを埋め込んだり、発熱する特殊な素材を塗りつけたりする必要があるんです。これはもう、伝統的な陶芸の技術というよりは、工業製品の領域。個人の陶芸体験で作るのは、技術的にも設備的にも、まず無理だと思ってください。

なので、土鍋作り体験は「直火(ガスコンロやカセットコンロ)で使うこと」が前提になります。もしご自宅がIHで、どうしても自作土鍋を使いたい!という場合は、卓上カセットコンロを用意するしかありません。でも、カセットコンロでみんなで鍋を囲むのも、それはそれで風情があっていいものですよ。冬のキャンプとかにも持っていけますしね!

失敗したらどうなるの?ひび割れとか…泣いちゃうかも

一番聞きたくないけど、一番知っておきたいのが「失敗」の話ですよね。せっかく頑張って作って、2ヶ月も待ったのに、いざ届いたらヒビが入っていた…なんてことになったら、もう立ち直れないかもしれません。

正直に言うと、失敗のリスクはゼロではありません。陶芸は、土と炎の芸術。最後の「本焼き」の工程で、窯の中のほんの少しの温度変化や、粘土の乾き具合のムラなどが原因で、ひびが入ったり、割れてしまったりすることが、ごく稀にあります。これは、どんなにベテランの先生が注意を払っても起こりうることなんです。自然が相手ですからね。

でも、安心してください。多くの教室では、そういった万が一の場合に備えて、何らかの保証を用意してくれています。例えば、無料で作り直しさせてくれたり、先生が作った同等品を送ってくれたり。私が体験した教室も、もし失敗したら連絡します、と言ってくれていました。

それに、たとえ小さなヒビが入ってしまったとしても、それがまた「味」になったりもします。金継ぎ(きんつぎ)という修復方法で、あえてヒビを金色で装飾するのも素敵です。不完全さを受け入れるのも、また陶芸の魅力。あまり怖がらずに、どーんと構えて挑戦してみてください。大丈夫、きっとうまくいきますよ!

自作土鍋が届いたら。感動の初使いと、長く愛用するためのお手入れ方法

悪戦苦闘の土鍋作りから、待つこと約1ヶ月半。ついに、その日はやってきました。工房から届いた、ずっしりと重いダンボール箱。この中には、あの日私が魂を込めて作った(そして先生にたくさん助けてもらった)土鍋が入っている…!ここからは、感動の再会と、その後の土鍋ライフについてお話しします。

開封の儀!想像以上の出来栄えに思わず声が出た瞬間

ダンボールを開ける手は、少し震えていました。厳重な梱包材を丁寧に取り除いていくと…見えてきた!私が選んだ、温かみのある飴色の釉薬がかかった、まあるい土鍋が!

「うわーーーー!できてる!!」

思わず、一人で叫んでしまいました。心配だった蓋も、カパカパすることなく、本体にちゃんと収まっています。よかった…植木鉢にならなくて本当によかった…。ひも作りの跡がうっすらと残っていて、手作り感満載。ちょっといびつな円も、頑張った証のようで、なんだか猛烈に愛おしい。そして、きのこのつまみ!これがまた、いい味出してるじゃないか!自画自賛が止まりません。

市販のつるんとした綺麗な土鍋もいいけれど、この世にたった一つしかない、自分の手で作った土鍋。その存在感は、何物にも代えがたいものがありました。この感動は、絶対に体験した人にしかわからないと思います。もう、この時点で「作ってよかった」と心から思いました。

最初の「目止め」を忘れずに!これ、やらないと大惨事です

さて、感動に浸るのもそこそこに、自作土鍋を使い始める前に、絶対にやらなくてはいけない儀式があります。それが「目止め(めどめ)」です。

陶器、特に土鍋のような目の粗い土で作られたものは、目に見えない小さな穴がたくさん開いています。そのまま使うと、そこから水分が染み込んで水漏れしたり、匂いが移ったり、最悪の場合、急な温度変化でひび割れの原因になったりするんです。それを防ぐために、お米のでんぷん質で穴をふさぐ作業、それが目止め。

やり方は簡単。土鍋の8分目くらいまで水を入れて、残りご飯や生米(お茶碗1杯分くらい)を入れて、弱火でコトコトお粥を炊くだけ。吹きこぼれないように注意しながら、のり状になるまで炊いたら、火を止めてそのまま一晩放置。翌日、お粥を洗い流せば完了です。面倒くさがりの私でも、これだけは絶対にやりました。だって、愛する我が子(土鍋)を壊したくないですからね!このひと手間で土鍋の寿命がぐんと延びると思えば、なんてことありません。

私の土鍋レシピ。やっぱり最初は定番のアレでしょ!

目止めも完了し、いよいよ火入れ式です!記念すべき最初のメニューは…迷うことなく「寄せ鍋」に決めました。昆布と鰹で丁寧に出汁をとり、白菜、きのこ、豆腐、鶏肉、そして奮発した海老なんかを綺麗に並べて…。

カセットコンロに自作土鍋を乗せた時の高揚感たるや!いつもと同じ材料、いつもと同じ作り方なのに、なんだか特別な料理をしている気分になります。ぐつぐつと煮えていく鍋を眺めているだけで、幸せな気持ちで満たされます。

そして、実食。…うん、うまい!というか、いつもの3倍増しくらいで美味しく感じる!これはもう、プラセボ効果とかじゃなくて、本当に美味しくなってるんだと思います。土鍋はじっくりと熱が伝わるから食材の旨味を引き出してくれるし、何より「自分で作った」という最高のスパイスが効いている。この冬、この土鍋でキムチ鍋も、おでんも、水炊きも、全部やるぞ!と固く誓った夜でした。

まとめ さあ、あなたも世界に一つの土鍋を作りにいきませんか?

ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。「陶芸体験で土鍋は作れるのか?」という問いから始まったこの記事ですが、もう答えは明確ですよね。はい、作れます。そして、その体験はあなたが想像している以上に、楽しくて、奥深くて、感動的なものになるはずです。

もちろん、お茶碗を作るような手軽な体験とは少し違います。「土鍋作り専門コース」を探す必要があったり、完成まで1〜2ヶ月待つ必要があったり、料金も少し高めだったり。ひも作りで形を作るのは、正直、簡単ではありません。でも、その一つ一つのハードルが、完成した時の喜びを何倍にも大きくしてくれるんです。粘土の感触、先生との会話、うまくできなくて笑ってしまったこと、そのすべてが大切な思い出になります。

不器用だっていいんです。むしろ、ちょっと歪んでいたり、指の跡が残っていたりする方が、温かみがあって愛おしいものですよ。世界に一つだけの土鍋が、あなたの家のキッチンにある光景を想像してみてください。冬が来るのが、鍋の季節が来るのが、きっと待ち遠しくなるはずです。自分で作った土鍋で食べるアツアツの鍋料理は、どんな高級レストランの料理にも負けない、最高のごちそうです。

難しそう?大丈夫、どの教室にも優しい先生がいます。失敗が怖い?それもまた一興、陶芸の醍醐味です。さあ、今すぐ「お住まいの地域 陶芸体験 土鍋」で検索して、あなただけの土鍋作りの旅へ、第一歩を踏み出してみませんか?人生が変わる、なんて大げさなことは言いませんが、あなたの食卓が、そして冬の楽しみ方が、ぐっと豊かになることは、私が保証します。