失敗しない陶芸教室を選ぶポイント 初心者が楽しめる場所を見つけるには

土をこね、形を作り、世界に一つだけの器を生み出す。そんな陶芸の世界に、あなたは今、足を踏み入れようとしているのですね。ようこそ!この魅力的な沼へ(笑)。

こんにちは、自称「週末陶芸家」の私です。仕事のストレスも、日々のモヤモヤも、ひんやりとした土に触れていると、不思議とすーっと消えていく。そんな陶芸の魅力に取り憑かれて、もう何年も経ちます。

でも、ここまで楽しく続けてこられたのは、何を隠そう「最高の陶芸教室」に出会えたからなんです。この記事を読んでいるあなたは、きっと「陶芸、始めてみたいけど、どこの教室がいいんだろう…」と悩んでいるはず。わかります、すっごくわかります!だって、教室選びって、陶芸ライフが天国になるか地獄になるかの分かれ道、と言っても過言ではないですからね。

最高の陶芸教室を選ぶポイントは、たった3つ。「どんな作品を作りたいか(作風)」「無理なく通えるか(通いやすさ)」そして「先生と合うか(相性)」。これだけです。この記事では、私のちょっぴり恥ずかしい失敗談も交えながら、この3つのポイントを深掘りしていきます。これを読めば、あなたはもう教室選びで迷わない。ただ土に触れるだけじゃない、あなたの毎日を豊かにしてくれる、そんな特別な場所がきっと見つかりますよ。

最高の陶芸教室は「作風」「通いやすさ」「先生との相性」この3つで決まる

あなたがこれから長い付き合いになるかもしれない陶芸教室。その良し悪しを決めるのは、設備の豪華さや、有名な先生がいるかどうか…では、実はないんです。もちろん、それらも要素の一つではありますが、もっともっと大切なことがあります。

それが先ほど挙げた「作風」「通いやすさ」「先生との相性」の3つ。なぜなら、陶芸は一朝一夕で上達するものではないから。じっくり、ゆっくり、時には失敗もしながら、長く続けていくことで、初めて「自分の作品」と呼べるものが生まれてくるんです。だからこそ、「続けられる」ということが何よりも重要。そして、楽しく続けるための絶対条件が、この3つなんですよ。

「え、そんな単純なこと?」と思うかもしれません。でも、この単純なことを見落として、せっかく始めた陶芸から離れていってしまう人を、私は何人も見てきました。だからこそ、声を大にして言いたい。この3つの視点さえ持っていれば、あなたはきっと最高のスタートを切れるはずです。

まずは「どんな作品を作りたいか?」作風の方向性を探ろう

まず最初に考えてみてほしいのが、「あなたは、どんなうつわを作ってみたいですか?」ということです。

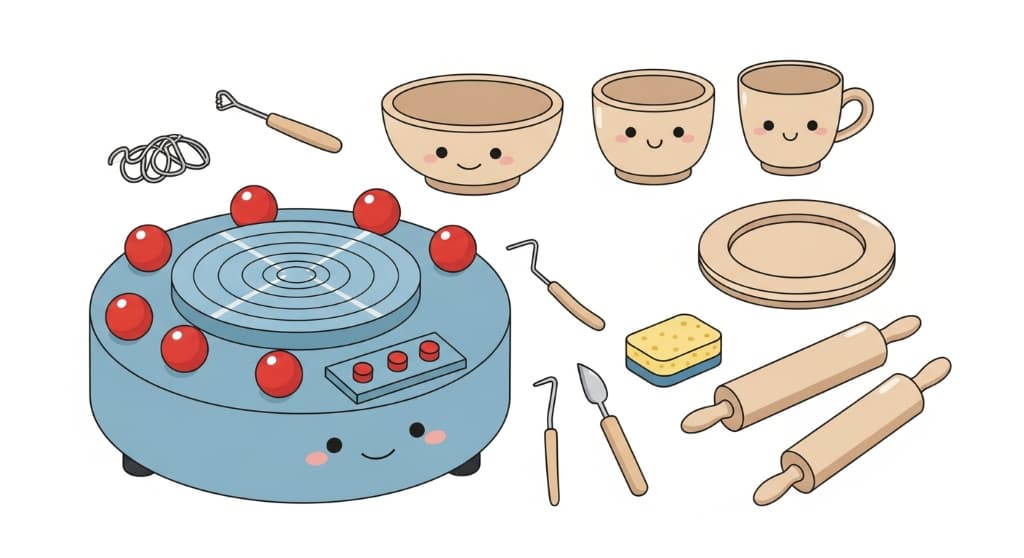

例えば、毎朝のコーヒーを飲むための、手になじむ素朴なマグカップ?それとも、お客様が来た時に「わぁ、素敵!」と驚かれるような、モダンで洗練されたお皿でしょうか。あるいは、うつわじゃなくて、猫の置物とか、不思議な形のオブジェを作りたいのかもしれません。

ぼんやりとでいいんです。まずはあなたの「好き」の方向性を探ってみましょう。なぜなら、陶芸教室にはそれぞれ「得意な作風」というものがあるからです。和食器が得意な教室、北欧デザインのような作品が多い教室、アート色の強いオブジェ作りに力を入れている教室…。

教室のホームページやInstagramを見ると、先生や生徒さんの作品がたくさん載っています。それを眺めてみてください。「あ、こういう雰囲気、好きだな」「この色合い、素敵!」そう思える作品がたくさんある教室は、あなたの感性と合っている可能性が高いです。

逆に、「うーん、上手だけど、私の好みとはちょっと違うかも…」と感じるなら、そこは運命の場所ではないのかもしれません。私の友人は、ろくろで綺麗な器を作りたかったのに、手びねりで動物のオブジェを作るのがメインの教室に入ってしまって、「なんか違う…」と数回でやめてしまいました。もったいないですよね。だから、まずはあなたの「好き」を信じて、作風をじっくり吟味してみてください。

意外と見落としがち!釉薬の種類と焼成方法もチェック

「作風」と一言で言っても、形だけではありません。作品の最終的な表情を決める、超重要な要素が「釉薬(ゆうやく)」と「焼成(しょうせい)方法」です。…なんて、いきなり専門用語が出てきて「うっ」となったあなた、大丈夫です。簡単に説明しますね。

釉薬というのは、焼き物の表面にかかっているガラス質のコーティングのこと。これが色や質感、ツヤの有無を決めます。例えば、しっとりマットな質感の「マット釉」、光沢のある「透明釉」、深みのある青が美しい「瑠璃釉」など、本当にたくさんの種類があります。教室によって使える釉薬の種類は全然違います。カラフルでポップな釉薬をたくさん揃えている教室もあれば、白、黒、茶色といった、土の風合いを活かす渋い釉薬が中心の教室もあります。あなたが「こんな色の器が欲しいな」というイメージがあるなら、その教室がどんな釉薬を使えるのかは、絶対にチェックしておくべきポイントですよ。

そして焼成方法、つまり「窯の種類」。これも作品の仕上がりを大きく左右します。多くの教室では、温度管理がしやすく安定して焼き上がる「電気窯」が使われています。初心者にはこれが一番安心。でも、中には「ガス窯」や「灯油窯」を使っている教室もあります。これらは炎の当たり方によって、一つとして同じものがない、変化に富んだ焼き上がり(これを「窯変」と言ったりします)が魅力です。ちょっと上級者向けかもしれませんが、もしあなたが「偶然が生み出す、唯一無二の風合い」に惹かれるなら、ガス窯などを使っている教室を探してみるのも面白いかもしれません。…まあ、最初は電気窯の教室で十分楽しめると思いますけどね!

地味だけど超重要!無理なく「通い続けられる」教室か見極める

さて、作りたいもののイメージが固まってきたら、次に考えるべきは、ものすごーく現実的な話。「通いやすさ」です。

「え、そんなの当たり前じゃん」って思いますよね?でもね、これが本当に、本当に大事なんです。どんなに素敵な先生がいて、どんなに理想的な作品が作れる教室でも、通うのが「面倒くさい」と感じてしまったら、もうおしまいです。最初の数回は情熱でカバーできても、雨の日、疲れている日、仕事が忙しい時期…そういう時に「あー、今日行くの、しんどいな…」と思ってしまったら、足は自然と遠のいてしまいます。

「通いやすさ」というのは、単に家から近いかどうかだけではありません。あなたの生活リズムに合っているか、予約は取りやすいか、料金は納得できるか。そういった総合的な「ストレスのなさ」のことなんです。ここを妥協すると、後でじわじわと効いてきますよ…。

自宅や職場からのアクセスは?通うのが億劫にならない距離か

まず考えるべきは、物理的な距離。自宅や職場から、どれくらいの時間で通えるか。これはもう、Googleマップで検索して一発ですね。でも、ただ時間を見るだけじゃダメなんです。

例えば、「電車で30分」という2つの教室があったとします。A教室は、乗り換えなしの一本で行ける。B教室は、乗り換えが2回必要。この時点で、心理的なハードルはB教室の方がぐっと上がります。さらに、駅からの距離も重要。駅から徒歩2分なのか、15分なのか。特に、雨の日や夏の暑い日、冬の寒い日を想像してみてください。駅からの道のりが長いと、それだけで心が折れそうになりませんか?

私が以前、体験だけ行った教室は、すごく素敵な場所だったんですが、最寄り駅からバスに乗らなきゃいけなくて。「うわ、これは無理だ…」と即断念しました。バスって、時間通りに来なかったりするとイライラしちゃうタイプなので(笑)。他にも、帰り道にスーパーや商店街があると、「ついでに買い物して帰れるな」とか、そういう生活動線上のメリットも意外と大事だったりします。自分の普段の生活を思い浮かべながら、「この場所なら、無理なく生活に組み込めるな」と思えるかどうか。それが一つの判断基準になりますよ。

予約は取りやすい?あなたのライフスタイルに合うシステムか

次にチェックしたいのが、レッスンの予約システムです。これは大きく分けて「曜日・時間固定制」と「自由予約制(チケット制)」の2つがあります。

「曜日・時間固定制」は、例えば「毎週火曜日の19時から」というように、通う日時が決まっているタイプ。メリットは、毎週同じメンバーと顔を合わせるので、陶芸仲間ができやすいこと。自然と会話が生まれたり、お互いの作品の進捗を見せ合ったり、そういうコミュニケーションが好きな人にはぴったりです。デメリットは、急な残業や用事で行けなくなると、振替ができなかったり、できても制限があったりすること。決まったスケジュールで動ける人向けのシステムですね。

一方、「自由予約制」は、自分の都合のいい日時をその都度予約するタイプ。シフト制の仕事をしている人や、プライベートの予定が不規則な人には、圧倒的にこちらが便利です。…で、ですよ。ここに落とし穴があるんです。自由なのはいいんですが、人気の教室だと「予約が全然取れない!」なんてことも。特に、仕事終わりの平日夜や土日は予約が殺到しがち。

「よし、今月は4回行こう!」と思っていても、結局2回しか予約が取れなかった…なんてことになったら、モチベーションも下がってしまいますよね。体験教室に行った際には、「予約の取りやすさって、実際どうですか?」と、思い切って先生や他の生徒さんに聞いてみるのが一番確実です。あなたのライフスタイルと照らし合わせて、ストレスなく通えるシステムを選びましょう。

料金体系は明確?月謝制とチケット制、どっちがお得?

そして、最後はお金の話。これもめちゃくちゃ重要です。陶芸教室の料金体系は、主に「月謝制」と「チケット制(回数券)」があります。

「月謝制」は、月に通える回数が決まっていて(例:月4回で〇〇円)、毎月定額を支払うシステム。定期的にコンスタントに通うぞ!と決めている人には、1回あたりの料金が割安になることが多いのでおすすめです。

「チケット制」は、例えば「5回券で〇〇円(有効期限3ヶ月)」のように、回数券を購入するシステム。自分のペースで不定期に通いたい人や、まずは試しに数回だけやってみたい、という人にはこちらが向いています。

どちらがお得かは、あなたの通う頻度次第。でも、ここで本当に注意してほしいのは、「月謝やチケット代以外にかかる費用」です!教室によっては、この基本料金に加えて、「土代」や「焼成代(作品を窯で焼く費用)」が別途かかる場合があります。特に焼成代は、作品の大きさや重さで決まることが多く、「大きな壺を作ったら、焼成代だけで5,000円もかかった!」なんてこともあり得ます。

え、マジで!?ってなりますよね。後から「こんなはずじゃなかった…」と青ざめないためにも、入会前に料金体系の詳細…特に、追加でかかる可能性のある費用については、しつこいくらいに確認しておきましょう。「この料金には、どこまでが含まれていますか?」と、はっきり聞くのが一番です。

結局は人!「先生との相性」があなたの陶芸ライフを左右する

作風もOK、通いやすさもバッチリ。じゃあもう決まりだね!…と、なるのはまだ早い。最後に、そしておそらく最も重要なパズルのピースが残っています。それが「先生との相性」です。

はっきり言って、これが合わないと、他の条件がどれだけ良くても、続けるのは苦痛になります。逆に、先生との相性が最高なら、多少の不便さ(ちょっと遠いとか、料金が少し高いとか)は乗り越えられてしまうから不思議です。

「相性」なんて言うと、すごく曖昧に聞こえるかもしれませんね。でも、これは「教え方」「人柄」「教室の雰囲気」といった、いくつかの具体的な要素に分解できます。体験教室は、まさにこの「相性」を自分の肌で確かめるための絶好の機会。Webサイトの情報だけでは絶対にわからない、その場の「空気感」を全力で感じ取ってきてください。

教えるスタイルは手取り足取り?それとも放任主義?

先生の教え方には、本当に個性が出ます。大きく分けると、「手取り足取り、丁寧に教えてくれるタイプ」と「基本だけ教えたら、あとは生徒の自主性に任せる放任主義(見守り)タイプ」がいます。

右も左もわからない初心者にとっては、手取り足取りタイプは心強いですよね。「先生、ここどうすれば…」「はいはい、ここはね、こうやって指を使うといいんですよ」と、すぐに助け舟を出してくれます。失敗を未然に防いでくれるので、綺麗な作品が作りやすいかもしれません。でも、人によっては「もっと自由にやらせてほしいのに…」「自分で試行錯誤したいのに…」と、少し窮屈に感じてしまう可能性も。

一方の放任主義タイプは、「とりあえず、やってみて。困ったら呼んでね」というスタンス。自由に、のびのびと土に触れたい人には最高の環境です。失敗もたくさんするかもしれませんが、その失敗から学ぶことも多いはず。「自分の力で作り上げた!」という達成感は、こちらの方が大きいかもしれません。ただ、何をしたらいいか分からず途方に暮れてしまう時間も、もしかしたらあるかもしれませんね。

どちらが良い・悪いではありません。これは完全に、あなたの性格とのマッチングです。あなたは、丁寧なガイドが欲しいですか?それとも、自由な冒険がしたいですか?体験教室では、先生が自分にどう接してくれるかはもちろん、他の生徒さんへの指導の様子も、こっそり観察してみましょう。それこそが、その先生の普段のスタイルですから。

先生の人間性や教室の雰囲気を感じ取ろう

技術的な指導スタイルと同じくらい…いや、それ以上に大切なのが、先生の人間性や、それが作り出す教室全体の雰囲気です。

例えば、あなたが何か質問をした時。先生は、にこやかに、親身になって答えてくれますか?それとも、ちょっと面倒くさそうに、専門用語を並べて突き放すような感じでしょうか。あなたが作った、いびつで不格好な(でも愛おしい)初作品を、「うん、いいじゃない!この歪みが味になってるよ」と褒めてくれる先生か、「あー、ここ、厚みが均等じゃないね」と、的確だけど少し冷たい指摘をする先生か。あなたは、どちらの先生のもとで学びたいですか?

私は、断然、褒められて伸びるタイプです(笑)。今の教室の先生は、本当に褒め上手で、どんなにヘンテコなものができても、必ず良いところを見つけて「面白いね!」と言ってくれるんです。その一言で、「よーし、次も頑張ろう!」って思えるんですよね。

教室の雰囲気も、先生の人柄が色濃く反映されます。生徒さん同士が和気あいあいと話しているか、みんな黙々と作業に集中しているか。教室は綺麗に整頓されているか、それとも道具や土が散らかっているか(これも意外と先生の性格が出ます)。あなたが「この空気感、好きだな」「ここにいると、なんだか落ち着くな」と感じられるかどうか。その直感を、何よりも大切にしてください。

迷ったら体験教室へ!百聞は一見に如かず

ここまで、作風だの、通いやすさだの、相性だのと、色々語ってきました。もう頭がパンクしそうかもしれませんね。でも、結局のところ、一番確実な方法はたった一つです。

そう、「体験教室に行ってみる」こと。

これに勝る情報収集はありません。Webサイトを100回見るよりも、1回の体験の方が、得られる情報の質も量も圧倒的に上です。実際にその場所へ足を運び、土に触れ、先生と話し、教室の匂いを嗅ぎ(土の匂いって、いいんですよ…)、他の生徒さんの様子を肌で感じる。その全てが、あなたにとっての判断材料になります。

気になる教室が2つ、3つあるなら、全部の体験に行ってみることを強くおすすめします。面倒くさいなんて思わずに。だって、これからあなたの人生を豊かにしてくれるかもしれない、大切な場所を選ぶんですから。焦る必要は全くありません。むしろ、いくつかの教室を比較することで、「私、こういう雰囲気が好きなんだな」「この先生の教え方がしっくりくるな」という、自分の中の「軸」がはっきりと見えてくるはずです。さあ、まずはスマホを置いて、最初の体験教室を予約してみませんか?

まとめ 最高の陶芸教室を見つけて、自分だけの作品を生み出す喜びを

さて、ここまで陶芸教室選びのポイントについて、私の語りにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。なんだか、好き勝手に喋りすぎた気もしますが(笑)、伝えたいことは伝わったでしょうか。

もう一度おさらいすると、あなたにぴったりの陶芸教室を見つけるための鍵は、「作風」「通いやすさ」「先生との相性」の3つでしたね。まずは、どんなものを作りたいか、自分の「好き」と向き合ってみる。次に、無理なく、ストレスなく通い続けられるか、現実的な視点でチェックする。そして最後に、体験教室に行って、先生の人柄や教室の「空気」を自分の肌で感じてみる。このステップを踏めば、きっと「ここだ!」と思える場所に出会えるはずです。

陶芸は、ただの習い事ではありません。無心で土と向き合う時間は、一種の瞑想のようでもあり、最高のストレス解消にもなります。そして、自分で作ったいびつなカップで飲むコーヒーの味は、どんな高級なカップで飲むよりも、格別においしいんです。これは保証します。

この記事が、あなたの素晴らしい陶芸ライフの、記念すべき第一歩となれたなら、私にとってこれ以上の喜びはありません。難しく考えすぎず、まずは土に触れるワクワク感を味わってみてください。あなたの手から、どんな素敵な作品が生まれるのか、私も楽しみにしています。