電動ろくろ「削り」完全ガイド。初心者が陥る罠と解決策

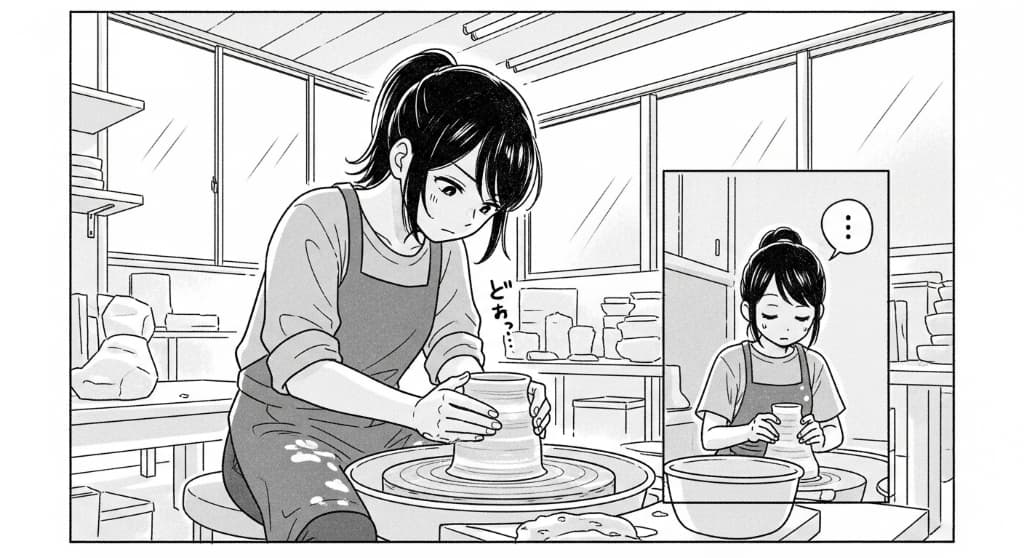

電動ろくろで器を作るのって、最高に楽しいですよね!粘土が自分の手の中で、にゅーっと立ち上がっていくあの瞬間は、まさに魔法。でも、形を作った後の「削り」の工程、どう思っていますか?「地味そう」「なんだか難しそう」「正直、ちょっと面倒くさいな…」なんて感じていませんか?

もしそうなら、もったいない!めちゃくちゃもったいないです!断言しますが、陶芸の本当の面白さ、そして作品のクオリティを劇的に左右するのは、この「削り」にあるんです。削りをマスターすれば、あなたが作った器は「手作り感のある作品」から「お店に並んでいてもおかしくない、洗練されたうつわ」へと大変身します。マジで。

「でも、どうやったら上手くなるの…?」大丈夫です。この記事では、私が数えきれないほどの失敗の末にたどり着いた、削りが驚くほど上手くなるコツ、道具の選び方、そして初心者がハマりがちな罠とその回避方法を、あますところなく、全部お伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたは削り作業が楽しみで仕方なくなっているはず。そして、自分の手で生み出した、軽くて、美しくて、使いやすい、最高の器を手にしていることでしょう。「え、これ本当に私が作ったの?」って、きっと感動しますよ。削りの世界の奥深い扉を開けてみましょう!

電動ろくろの削りは「中心」と「道具」が9割!ここさえ押さえれば誰でもプロ級に仕上がる

いきなり核心からいきますね。電動ろくろの削り作業を成功させるために、覚えなきゃいけないことは山ほどある…なんてことは全くありません。本当に大事なポイントは、たったの二つだけ。それは「器の中心をきっちり出すこと」そして「自分に合ったカンナ(削る道具)を使うこと」。この二つが、全工程の9割を決めると言っても過言じゃないです。ええ、断言しちゃいます。

私が陶芸を始めたばかりの頃、そりゃあもう酷いものでした。ろくろの上で器はガタガタと暴れまくり、まるで反抗期の子供のよう。カンナを当てれば変なところが抉れて、挙句の果てには器がろくろから吹っ飛んでいく始末…。「私には才能がないんだ…」と、何度工房の隅で膝を抱えたことか。でも、ある日先生に「君は全部が雑なんだよ。特に中心と道具!」とバッサリ言われて、ハッとしたんです。

基本中の基本を、私は完全になめていました。そこから心を入れ替え、この二つだけを徹底的に意識したら、嘘みたいに削りが上手くいき始めたんです。あの感動は今でも忘れられません。だから、あなたには遠回りしてほしくない。まずはこの二つの重要性を、骨の髄まで理解してください。

震える器をなだめる魔法「中心出し」が削りの全てを支配する

削りの作業を始めようと、生乾きの器をろくろに乗せて、スイッチ、オン!…ガタガタガタッ!すごい勢いで器が揺れて、まるで地震速報のアラームみたいにろくろ全体が振動する。これ、初心者あるあるですよね。私も昔は「まあ、多少は揺れるもんだろ」なんて思って、無理やり削ろうとしていました。結果は、もちろん悲惨。

このガタガタの原因、それは100%「中心が出ていない」からです。器の中心と、ろくろの回転の中心が、ほんの数ミリずれている。たったそれだけのことで、遠心力で器は外へ外へと逃げようと暴れ出すんです。こんな状態でカンナを当てたって、まともに削れるわけがありません。均一な厚さになるどころか、一部分だけが深く削れてしまったり、最悪の場合は器にヒビが入ったり、吹っ飛んだりします。

中心出しは、料理で言えば「下ごしらえ」、家を建てるなら「基礎工事」です。ここをサボると、後からどんなに頑張っても絶対に上手くいきません。逆に言えば、ここさえ完璧にこなせば、あとの作業は驚くほどスムーズに進みます。ろくろを回した時に、器がピタッと静止しているように見える状態。カンナをそっと当てた時に聞こえる「スーーーーッ…」という、あの心地よい音。これが聞こえたら、もうあなたの勝ちです。この「静寂」と「快音」を手に入れるために、まずは全神経を中心出しに集中させてください。本当に、世界が変わりますよ。

武器を選べば戦いは有利に!あなたの右腕になる「カンナ」の見つけ方

「弘法筆を選ばず」なんて言葉がありますけど、あれは達人の話です。私たちのような、まだまだ発展途上の人間は、道具に頼るべき!絶対に!特に削りで使う「カンナ」は、あなたの腕前を何倍にも引き上げてくれる、最高の相棒であり武器になります。

私が陶芸を始めた頃、教室に置いてあった使い古しのカンナを、何も考えずに使っていました。切れ味が悪くて、土を削るというより、土をむしり取っているような感覚。「削りって、こんなに力が必要で、仕上がりもガサガサになるもんなんだな…」と本気で思っていました。でもある日、思い切って自分のカンナを買ってみたんですよ。そしたら、え?何これ?って。豆腐でも切るみたいに、スルスルと土が削れていくんです。力なんてほとんどいらない。しかも削った跡が、信じられないくらい滑らか。あの時の衝撃は、「ガラケーから初めてスマホに変えた日」に匹敵しますね。本当に。

カンナには、U字型の「ループカンナ」、平たい「平カンナ」、先が尖った「剣先カンナ」など、色々な種類があります。初心者のあなたが、もし「最初の一本」を選ぶなら、私は迷わずU字型のループカンナをおすすめします。これ一本あれば、高台の内側から器の側面まで、大体の作業はこなせます。大事なのは、実際に手に持ってみて「しっくりくるか」どうか。重さ、柄の太さ、長さ。自分の手のように扱える一本を見つけること。高いものである必要は全くありません。むしろ、自分に合わない高級なカンナより、安くても手に馴染むカンナの方が、100倍良い仕事をしてくれます。あなたの右腕になる一本を、ぜひ探してみてください。

いざ削りの戦場へ!その前に揃えるべき最低限の装備と心構え

さあ、中心出しとカンナの重要性がわかったところで、いよいよ実践!…と行きたいところですが、ちょっと待ってください。戦場に赴くのに、丸腰ではいけませんよね。削り作業にも、成功率をグッと高めるための「準備」があります。焦る気持ちはよーくわかりますが、このひと手間が、後の精神的な安定と作品のクオリティに直結するんです。道具の準備はもちろん、削る対象である「器(土)の状態」を見極めること、そして「今日は絶対にうまくやるぞ!」という気合と裏腹の「まあ失敗しても粘土に戻せばいいや」という軽やかな心構え。この準備段階こそ、落ち着いて、丁寧に進めていきましょう。

触ればわかる「削り頃」のサイン。生乾きの見極め方が運命を分ける

陶芸において、タイミングが命な工程はいくつかありますが、削りはその代表格。タイミングを間違えると、どんなに腕のいい人でも失敗します。その運命のタイミングとは、器が「革硬(かわかた)」と呼ばれる状態になった時です。

革硬って言われても、ピンとこないですよね。私も最初はそうでした。これは言葉で説明するより、五感で覚えるのが一番です。

まず、早すぎる場合。成形したばかりのフニャフニャの状態では、もちろん削れません。少し乾かして、指で持てるくらいになっても、まだ早いです。この状態で削ろうとすると、カンナに粘土がベッタリくっついて、器は歪み、最悪の場合グニャリと潰れます。まさに悲劇。

逆に、遅すぎる場合。カッチカチに乾いてしまった状態。こうなると、カンナの刃が全く入っていきません。無理に力を入れると、刃が滑って手を怪我したり、器が割れたりします。これもまた地獄です。

じゃあ、ベストな「革硬」ってどんな状態?

それは、「指で持っても形が崩れない硬さだけど、爪の先で軽く押すと、うっすら跡がつくくらい」の状態です。触った感じは、ひんやりとしていて、少し湿気を感じるけれど、指に水気はつかない。例えるなら、ちょっと硬めのチョコレートブロックや、冷蔵庫から出したばかりのバターみたいな感じかな…。この見極めが本当に大事。もし乾かしすぎてしまったら、諦めないで。霧吹きで全体を軽く湿らせてから、ビニール袋に入れて数時間置いておくと、少しだけ復活してくれることもあります。この「削り頃」を体で覚えることが、上達への一番の近道ですよ。

作業効率が爆上がりする「シッタ」と、あると便利な地味な名脇役たち

さあ、器もちょうど良い硬さになりました。カンナも準備OK。でも、まだ足りないものがあります。それは、器を逆さまにしてろくろに固定するための台座、「シッタ」です。え、シッタって何?って思いますよね。私も最初は「知ったこっちゃねえ!」って思ってました(笑)。

シッタは、削る器の口の大きさに合わせた、円盤状の粘土の塊です。これをろくろの中心にまず固定して、その上に器を逆さまに乗せて削るんです。これがあることで、器の口の部分を傷つけることなく、安定して作業ができるようになります。陶芸教室なら、色々なサイズのシッタが用意されていることが多いですね。自分で作ることもできます。適当な粘土の塊をろくろに乗せて、中心を出しながらドーナツ状の台を作るだけ。これが一つあるだけで、作業の安定感が段違いにアップします。毎回作るのが面倒なら、一度作ったシッタを素焼きしておけば、ずっと使えますよ。

そして、シッタ以外にも、あると便利な「地味な名脇役」たちがいます。

・霧吹き: 削っている途中で土が乾いてきたな、と感じた時の救世主。シュッと一吹きで、土が生き返ります。

・スポンジ: 削りが終わった後、表面を滑らかにするための必需品。濡らしたスポンジで優しく撫でるだけで、見違えるほど綺麗になります。

・針: これ、めちゃくちゃ大事。時々、器の底にブスッと刺して、厚みがどれくらい残っているか確認するのに使います。感覚だけを頼りにすると、大体削りすぎますから。

・弓(シッピ): 削り終わった器を、シッタやろくろから切り離すための糸。最後の儀式ですね。

これらは全部、主役のカンナを支える最高のサポートメンバーです。彼らの存在を忘れずに、作業台のそばに控えておいてもらいましょう。

見よう見まねはもう卒業!削りの手順を完全分解、明日から使える実践テクニック

準備は整いました。いよいよ、削りの本番です。ここからは、私が「もっと早く知りたかった…」と心から思う、具体的な手順とテクニックを、ステップバイステップで解説していきます。今までなんとなく見よう見まねでやっていた人も、今日でそのやり方は卒業です。一つ一つの動きの意味を理解すれば、あなたの削りは劇的に変わります。写真や動画でお見せできない分、まるで隣で私が話しているかのように、細かく、しつこく(笑)説明していきますね。さあ、深呼吸して、ろくろの前に座りましょう。

ステップ1 器の固定と中心出し。ここが一番の踏ん張りどころ

さあ、最初のステップにして、最大の難関であり、最重要ポイント。「中心出し」と「固定」です。ここが上手くいけば、もう8割方成功したようなもの。逆にここを疎かにすると、後で必ず泣きを見ることになります。

まず、ろくろの中心にシッタを置きます。シッタがない場合は、削る器と同じくらいの乾燥具合の粘土の塊をドスンと。そして、ろくろをゆっくり、本当にゆーっくり回します。利き手じゃない方の指先(人差し指か中指)をシッタの側面にそっと触れさせてください。もし中心がズレていれば、「コン、コン、コン…」と指がリズミカルに弾かれるはずです。この「コンコン」がなくなるまで、シッタを手のひらで優しく叩いて、位置を微調整します。叩きすぎるとズレすぎるので、本当に優しく、トントン、と。指を当てて、ブレが完全に消え、指が全く弾かれなくなったら、シッタの中心出しは完了です。

次に、そのシッタの上に、削る器を逆さまに乗せます。そしてまた、ろくろをゆーっくり回して、今度は器の側面で同じように中心を確認します。ここでも「コンコン」がなくなるまで、優しく叩いて調整。完璧に中心が出たら、いよいよ固定です。柔らかい粘土をひも状にして、器とシッタ(もしくはろくろ)の境目に、最低でも3ヶ所、粘土を押し付けて固定します。この時、ケチって小さい粘土で固定すると、削っている最中の遠心力に負けて器が吹っ飛ぶ大惨事につながります(経験者は語る…)。少し多すぎるかな?くらいでちょうどいいです。しっかりと、隙間なく押し付けてください。これでようやく、削りを始めるための土台が完成です。面倒くさい?ええ、面倒くさいです。でも、この面倒くささが、あなたを救うんです。

ステップ2 高台の内側から攻める!カンナの正しい持ち方と力の入れ具合

がっちり器を固定できたら、いよいよカンナの出番です。さて、どこから削り始めますか?器の側面?いえいえ、違います。正解は「高台(こうだい)の内側」から。高台というのは、器の底にある、テーブルと接する輪っかの部分のことですね。

なぜ内側からか?それにはちゃんとした理由があります。もし外側から先に削り始めてしまうと、器全体の壁が薄くなって強度が落ちてしまいます。その状態で内側を削ろうとすると、圧力で器が歪んだり、中心がズレたりするリスクが高まるんです。まずは一番強度がある、中心部分から攻めていく。これがセオリーです。

カンナの持ち方にもコツがあります。鉛筆を持つように軽く持つのはNG。手のひらで柄をしっかりと握り込み、脇をキュッと締めます。そして、カンナの刃を土に当てる時は、腕だけで動かすのではなく、上半身全体で支えるようなイメージ。こうすることで、手元がブレずに安定した削りができます。

ろくろの回転は、中速くらいがやりやすいかな。最初はビビらず、でも優しく、カンナの刃を高台の内側の中心あたりに当ててみましょう。「シュルシュルシュル…」と、乾いたリボン状の削りカスが出てくれば、土の硬さも力加減もバッチリです。もし、湿った粘土がベチャッと付いてくるようなら、まだ土が柔らかすぎる証拠。逆に、カンナが弾かれて「カンカン」と音がするようなら、土が硬すぎるか、力が入りすぎです。削りカスは、土からの大事なメッセージ。その声に耳を傾けながら、焦らず、ゆっくりと、理想の高台の形をイメージして削り進めていきましょう。

ステップ3 恐怖の外側削りと、美しいカーブを生み出す秘訣

高台の内側がある程度削れたら、次はいよいよ器の側面、外側です。ここは器の表情を決める、一番目立つ部分。同時に、削りすぎて穴を開けてしまいやすい、恐怖のエリアでもあります。私も何度、この工程で「あ…」という声とともに、絶望の穴を開けてしまったことか…。

この恐怖に打ち勝つために、絶対にやってほしいのが「厚みの確認」です。削っては止め、指先で器の側面を「コンコン」と軽く叩いてみてください。まだ粘土が厚い部分は「ポクポク」と鈍い音がします。薄くなってくると「カンカン」と軽やかで高い音に変わってきます。この音の変化が、最大のガイドになります。音だけじゃ不安な時は、針をブスッと刺してみましょう。針がどれくらい入ったかで、正確な厚みがわかります。面倒くさがらず、この確認作業を3回に1回はやる、くらいの気持ちでいてください。

そして、美しいカーブを生み出す秘訣。それは「カンナを止めないこと」です。短いストロークでチョコチョコ削ると、表面がガタガタになってしまいます。ろくろの回転の力を借りて、カンナの刃を当てたら、そのままスーッと、一気に器のフチから高台まで、長いストロークで動かしてみてください。まるで、大きなスイカの皮を薄く剥くようなイメージ。ろくろの回転スピードと、自分の手を動かすスピード。この二つの調和が取れた時、驚くほど滑らかで美しい曲線が生まれます。それはもう、粘土の中から、あなたが思い描いた理想の形を「掘り出してあげる」ような感覚。この感覚が掴めたら、あなたはもう削りの虜です。

ステップ4 最後の仕上げ「高台づくり」と表面の化粧でプロの仕上がりに

さあ、削り作業もいよいよ大詰めです。最後は、器の足となる「高台」をキリッと仕上げて、全体の表面を整えていきましょう。この最後のひと手間で、作品がグッとプロっぽくなります。

まずは高台の仕上げ。高台の幅は、広すぎると野暮ったく、狭すぎると不安定になります。全体のバランスを見ながら、ちょうどいい幅を決めてください。高台の外側と内側の側面を、カンナで垂直に、シャープに削り整えます。そして、一番大事なのが、高台の「接地面」の処理。ここがガタガタだと、テーブルに置いた時に安定しません。平らなカンナや、金属のヘラなどを使って、接地面を水平に、滑らかに削りましょう。最後に、高台の角をカンナで軽く「面取り」してあげると、テーブルを傷つけにくくなるし、見た目も優しくなります。この一手間が、使う人への思いやりですね。

高台が完成したら、全体の仕上げに入ります。このままだとカンナの跡が残っていて、少し武骨な印象。ここで登場するのが、濡らして固く絞ったスポンジや、「なめし革」です。ろくろをゆっくり回しながら、スポンジで器の表面全体を優しく、本当に優しく撫でてあげます。するとどうでしょう。カンナ跡がすーっと消えて、しっとりとした滑らかな肌合いに生まれ変わります。やりすぎるとせっかくのシャープなエッジが丸まってしまうので、あくまで優しく、がポイントです。この最後の「お化粧」で、あなたの器は、手触りも口当たりも最高の、愛すべき一品へと昇華するのです。お疲れ様でした!完璧です!

笑ってくれ、私の失敗の数々を!初心者が絶対ハマる「削りの罠」とその脱出法

ここまで、削りの成功法について偉そうに語ってきましたが、それは全て、血と涙と、粉々になった無数の器たちの屍の上に成り立っています。そう、私はとんでもない数の失敗をしてきました。だからこそ、初心者のあなたがどんなところで躓くか、手に取るようにわかるんです。ここでは、私が実際にやらかした、今思い出すだけでも赤面するような失敗談を、包み隠さずお話しします。そして、どうすればその悲劇を回避できるのか、その脱出法もセットでお伝えします。私の失敗を笑い飛ばして、皆さんは賢く、スマートに上達しちゃってください!

悲劇その1 突然器が吹っ飛ぶ!固定の甘さが招く大惨事

あれは、陶芸を始めてまだ数ヶ月の頃でした。その日はなぜか調子が良くて、「今日の私、イケてるじゃん!」なんて思いながら、鼻歌交じりで削りをしていたんです。ろくろの回転もいつもよりちょっと速め。カンナを当てて、シュルシュルと気持ちよく削れる土のリボンを眺めながら、悦に入っていました。その、瞬間。

「ガコンッ!!!!」

え?何?と思った次の瞬間には、私の目の前にあったはずの飯碗が、放物線を描いて宙を舞い、工房の壁に激突。パリーンという乾いた音とともに、粉々に砕け散りました。一瞬、何が起きたかわからず、呆然。周りの人の視線が突き刺さり、顔から火が出るほど恥ずかしかった…。あの時の虚無感、今でも鮮明に思い出せます。

原因は、今思えば明らか。「中心出しの妥協」と「固定用粘土のケチり」です。「まあ、ちょっとくらいブレてても大丈夫っしょ」という慢心と、「この粘土、後でまた練り直すの面倒だしな…」というケチ根性が、あの大惨事を引き起こしたんです。遠心力、なめたらダメ、絶対。対策は、もう言うまでもありません。面倒でも中心は完璧に出す。固定用の粘土はケチらず、十分な量を使って、器とろくろをがっちりと一体化させる。あの空中分解ショーを二度と演じないためにも、この基本だけは、絶対に守ってください。お願いします!

悲劇その2 あっ…穴が!削りすぎで底が抜ける絶望

「軽く、薄く、シャープに」。これは、陶芸家が目指す一つの理想形です。私もその理想に取り憑かれ、「とにかく薄くしたい!」という思いで削りに没頭していました。特に、器の重さを左右する「底」の部分。ここをどれだけ薄くできるかで、腕が試される…なんて、勝手に思い込んでいたんです。

その日も、私はお茶碗の底を執拗に削っていました。「コンコン…」うん、まだちょっと鈍い音だな。もう一削り。「コンコン…」お、少し音が軽くなってきたぞ。いい感じ!じゃあ、最後にもう一息…!そう思ってカンナを当てた瞬間、今までにない、嫌な感触が手に伝わりました。

「ズブッ」

カンナの先端が、抵抗なく器の中に…。恐る恐る器を持ち上げて、底を覗き込むと、そこには無情にも、向こう側がくっきりと見える小さな「穴」が開いていました。ああ、終わった…。全身から力が抜けていく、あの感覚。頑張って作った時間が、全て無に帰す瞬間です。穴が開いたら、もう修復はほぼ不可能です。潔く、粘土に戻すしかありません。

原因は、完全に「厚みの確認不足」と「欲張りすぎた心」。音だけに頼らず、針を刺して厚みを確認するべきでした。そして、「もうちょっと」という悪魔の囁きに打ち勝つべきでした。対策は、こまめに削りを止めて、音と針でダブルチェックすること。特に、一番力がかかりやすい底の中心は、思った以上に薄くなりがちなので要注意です。その悔しさが、次の作品に活きるんです…たぶん。いや、活かしましょう、絶対に。

まとめ 削りは地味じゃない、最高のクリエイティブだ!さあ、あなただけの器を完成させよう

ここまで、電動ろくろの削りについて、語ってきました。もうお腹いっぱいかもしれませんね(笑)。でも、私が伝えたかったのは、削りは決して地味で面倒な後片付けなんかじゃない、ということです。それは、自分の頭の中にある理想の形を、粘土の中から掘り起こしていく、最高にクリエイティブでエキサイティングな作業なんです。

成形が「無から有を生み出す」作業なら、削りは「有を磨き上げ、魂を吹き込む」作業。ぼんやりとしていた器の輪郭が、カンナ一本でキリッとした表情に変わっていく。重くて野暮ったかった塊が、手に馴染む軽やかさを手に入れていく。その変化を自分の手で生み出せるのが、削りの醍醐味です。

もう一度だけ、大事なポイントを振り返りましょう。

まず、何よりも「中心出し」。ここを制する者が削りを制します。

次に、あなたの右腕となる「カンナ選び」。道具を信じて、頼ってください。

そして、運命の「削り頃の見極め」。土の声を聞く感覚を、ぜひ養ってください。

もちろん、最初は失敗すると思います。器を吹っ飛ばしたり、穴を開けたり。でも、それでいいんです。私もそうでしたから。一つ一つの失敗が、「あ、この力加減は強すぎるんだな」「この音は、もう限界のサインだな」という、あなただけの貴重なデータになります。失敗を恐れず、粘土と対話するように、削りを楽しんでください。

この記事を読んでくれたあなたが、削りの本当の楽しさに目覚め、世界に一つだけの、あなたらしい素晴らしい器を完成させてくれることを、心から願っています。さあ、ウンチクはもう十分ですね。今すぐ、粘土を触りに行きましょう!あなたの手から、最高の作品が生まれるのを、土も待っていますよ。