電動ろくろで「作りやすい」感動体験をあなたに

「電動ろくろ、やってみたいけど…なんだか難しそう」

「テレビで見たことあるけど、粘土がぐにゃ〜ってなって失敗しそう」

わかります、わかりますよ!その気持ち。高速で回転する土の塊を前に、自分なんかが触ったら一瞬で形が崩壊するんじゃないか…って、思いますよね。私も最初はそうでした。陶芸教室のドアを叩くまでに、たぶん半年くらい悩んだ気がします。

でもね、もしあなたが「不器用だから」という理由で電動ろくろを諦めているなら、それは本当にもったいない!断言します。電動ろくろは、ポイントさえ掴めば、初心者にとってこれ以上なく“作りやすい”最高の道具なんです。 特に、ころんと可愛いお茶碗や、毎日使いたくなる湯呑みなら、初めてでも驚くほど綺麗な形が作れます。

この記事では、なぜ電動ろくろが作りやすいのか、その理由と具体的なコツ、そして初心者が挑戦すべき「作りやすい形」を、私のちょっと恥ずかしい失敗談も交えながら、余すところなくお伝えします。読み終わる頃には「あれ?私にもできるかも…!」と、土を触りたくてウズウズしているはず。さあ、一緒に粘土の沼へ、いや、創造の喜びに満ちた陶芸の世界へ、一歩踏み出してみませんか?

電動ろくろは初心者こそ“作りやすい”最高の道具です

電動ろくろって、実は手でこねこね作る「手びねり」よりも、ある意味ずっと初心者に優しいんですよ。え?逆じゃないの?って思いますよね。機械を使う方が難しいんじゃないかって。でも、違うんです。その「機械」であることこそが、私たち初心者の最大の味方になってくれるんです。

なぜなら「均一な回転」がすべてを助けてくれるから

手びねりで綺麗な円形の器を作ろうとすると、どうなると思いますか?自分の手の力加減だけで、360度どこから見ても均一な厚みとカーブを作り出さないといけない。これ、想像するだけでめちゃくちゃ難しくないですか?ちょっと指に力が入ればそこだけ凹むし、ちょっと気を抜けば歪む。まさに職人技の世界です。

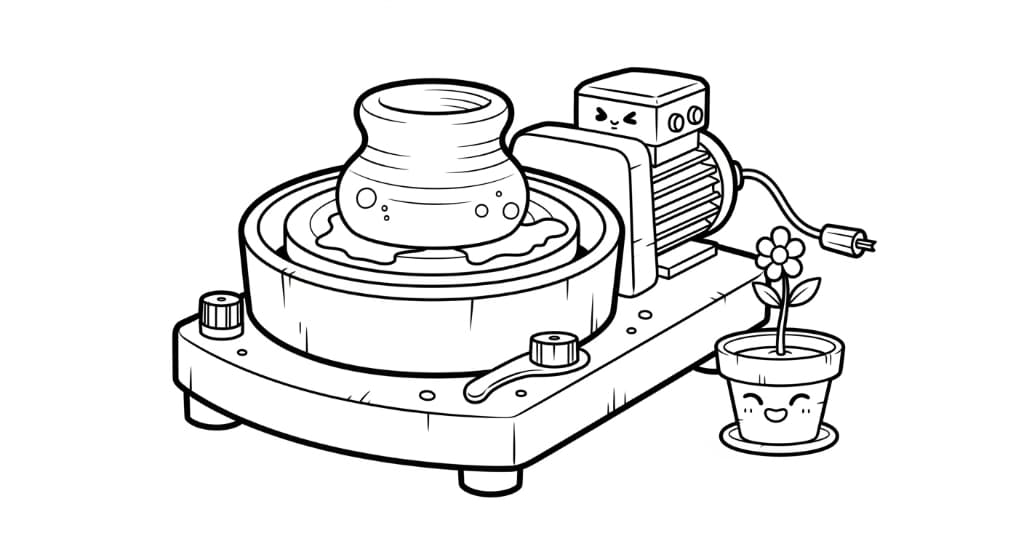

でも、電動ろくろは違います。スイッチを入れれば、ウィーンという心地よいモーター音とともに、ろくろ(ターンテーブル)が完璧に安定した、寸分の狂いもない回転を続けてくれるんです。これって、例えるなら自転車の補助輪みたいなもの。まっすぐ走るための土台は、機械が全部やってくれる。

私たちがやることは、その安定した回転の中心に土を据えて、あとはそっと両手を添えてあげるだけ。土はろくろと一緒に回ってくれるので、指を固定してさえいれば、自然と綺麗な円柱や円錐になっていくんです。すごくないですか?自分で円を描くんじゃなくて、円の方が自分の指に沿って形作られていく感じ。この感覚を知ってしまったら、もう戻れません。手びねりの繊細な味わいも大好きですが、「綺麗な形を作る」という一点においては、電動ろくろのサポート力は圧倒的なんです。

「ぐにゃっ」の恐怖は“土殺し”という儀式で乗り越えられる

とはいえ、初心者が一番恐れるあの瞬間…そう、「ぐにゃっ」ですよね。順調に伸びていたはずの土が、ある瞬間、遠心力に負けて無惨にも崩れ落ちる、あの悪夢。私も何度経験したことか。あの時の「あ…」っていう絶望感と、手に残るドロドロの粘土の感触は、今でも忘れられません。

でも大丈夫。この「ぐにゃっ」を防ぐための、とても大事な儀式があるんです。それが「土殺し(つちごろし)」という工程。名前はちょっと物騒ですけど、これは土と対話し、仲良くなるための最初のステップなんです。

ろくろの中心に据えた土の塊に、両手でぐーっと力を加えて、上に伸ばしたり(菊練りの縦バージョンみたいな感じ)、下に押しつぶしたりを数回繰り返します。これをすることで、土の中の空気が抜け、粘土の粒子がろくろの回転方向に綺麗に整列してくれるんです。まるで、これから形になるための準備運動。「よし、俺はこれから器になるぞ!」と、土に覚悟を決めさせるようなイメージでしょうか。

この土殺しをしっかりやっておくと、土に芯が一本通ったように、驚くほど安定します。その後の成形が、嘘みたいにやりやすくなる。逆に、これを疎かにすると、どんなに頑張ってもすぐにブレて「ぐにゃっ」の悲劇に見舞われます。だから、焦らず、じっくりと。土の中心を感じながら、ゆっくりと圧をかけていく。この“儀式”こそが、電動ろくろを「作りやすい」道具に変えるための、最初の、そして最も重要な魔法なんです。

初心者が電動ろくろで挑戦すべき作りやすい形ベスト3

さあ、電動ろくろが怖くない道具だとわかったところで、次に気になるのは「じゃあ、何を作ればいいの?」ってことですよね。いきなり徳利とか急須とか、複雑なものに挑戦するのは、さすがに無謀というもの。まずは「私にもできた!」という成功体験を積むことが、陶芸を長く楽しむための秘訣です。ここでは、私が実際に最初に挑戦して「これならいける!」と感動した、作りやすい形のベスト3をご紹介します。

まずはこれ!基本の「き」湯呑み(シリンダー)

電動ろくろの全ての基本は、まっすぐな筒、つまりシリンダー(円筒)を作ることから始まります。そして、そのシリンダーにちょっとだけ手を加えたものが、何を隠そう「湯呑み」なんです。だから、初心者が最初に挑戦するのに、これほど最適な形はありません。

土殺しが終わった土の中心に、親指をぐっと差し込んで穴を開ける。そこから両手の指を使って、壁を少しずつ、均一な厚みを保ちながら、まっすぐ上に引き上げていく。ただそれだけ。言葉にすると簡単ですが、これがまた奥深い。

最初はね、どうしても力が均等に入らなくて、上がすぼまったり、逆にラッパみたいに開いちゃったりするんですよ。「あれれ?」って言いながら、何度も挑戦しました。でも、数回やっているうちに、ふとコツが掴める瞬間が訪れます。ろくろの回転と自分の指の動きがシンクロして、土がスルスルと抵抗なく上に伸びていく、あの快感!

まっすぐな湯呑みが作れるようになれば、しめたもの。これを少し広げればお茶碗になるし、もっと広げれば小鉢になる。きゅっとくびれさせれば花瓶にもなる。そう、湯呑み作りは、これからあなたが作るであろう全ての器の原型なんです。最初に作った、ちょっと歪んだ湯呑み。今でも私のペン立てとして活躍していますが、見るたびにあの日の感動が蘇ってきます。まずはこの「基本の筒」をマスターすることから始めましょう。

少し応用編!愛着が湧く「お茶碗」

まっすぐな湯呑みが作れるようになったら、次はいよいよ「お茶碗」に挑戦してみませんか?湯呑みとの違いは、あのふっくらとした丸み。シリンダーがある程度の高さまで伸びたら、今度は器の内側にそっと指を当て、外側の手で支えながら、ゆっくりとカーブを描くように広げていきます。

この時が、一番「作ってる!」って実感できる瞬間かもしれません。自分の指の圧力ひとつで、土が生き物のように形を変えていく。内側からふくらませていくと、手のひらに土の柔らかな抵抗が伝わってきて、なんだか土と会話しているような気分になるんです。「もうちょっと丸くなりたい?」「このくらいのカーブが心地いい?」なんて、心の中で話しかけながら。

自分の両手で包み込める、ちょうどいい大きさ。毎日使うご飯茶碗だからこそ、自分の手にしっくりくる形にこだわりたいですよね。少し深めにして卵かけご飯専用にしようか、とか、ちょっと浅めにしてお漬物を盛るのに使おうか、とか。想像がどんどん膨らんで、もう楽しくて仕方なくなります。

そして、お茶碗作りでちょっとだけプロっぽい気分を味わえるのが、「高台(こうだい)」を削り出す作業。成形した器を少し乾かしてから、ろくろに逆さまに固定して、カンナという道具で底を削り、あの輪っかの部分を作るんです。これがビシッと決まると、もう完全に売り物レベル(言い過ぎ?)。自分の手から、こんなにも本格的な器が生まれるなんて!その感動は、一度味わうと病みつきになりますよ。

意外な伏兵?平らな「お皿」

湯呑み、お茶碗と来たら、次は「お皿」です。え、お皿って平らだし、難しそう…って思いますか?実はこれ、意外と作りやすい伏兵なんです。だって、上に高く伸ばしていく必要がないから。ろくろの技術で一番難しいのは、高さを出しつつもブレないようにすること。その工程がない分、お皿は精神的にすごく楽なんです。

土殺しをした土の塊を、まずは手のひらでぐーっと上から押さえつけて、平たい円盤状にします。ピザ生地を伸ばすのを想像してもらうと、わかりやすいかもしれません。中心から外側へ、じわーっと土を押し広げていく感じ。この時、土が自分の手のひら全体に広がっていく感覚が、なんとも言えず気持ちいい。

ある程度の大きさに広がったら、あとは縁を少しだけ立ち上げるだけ。指一本で軽く土をすくい上げるようにして、リム(縁)を作ります。これで、あっという間にお皿の完成。簡単でしょ?

ただし、注意点も。お皿で難しいのは、全体を「均一な厚み」にすること。中心部分だけ薄くなったり、縁だけ分厚くなったりしやすいんです。でも、まあ、最初のうちは多少厚みにムラがあったっていいじゃないですか。それも手作りの味。むしろ、その不均一さが、のせた料理をなんだか温かく見せてくれたりするから不思議です。取り皿や、お菓子をのせる銘々皿くらいの大きさから始めると、失敗も少なくておすすめですよ。

「作りやすい」を実感するための超重要な3つのコツ

電動ろくろは作りやすい、と言いましたが、もちろん何の考えもなしに触ってできるほど甘くはありません。そこには、スポーツや楽器の練習と同じように、いくつかの「コツ」が存在します。でも安心してください。難しい理論じゃありません。これからお話しする3つのポイントを意識するだけで、あなたの電動ろくろ体験は劇的に変わるはず。「ぐにゃっ」の悲劇が減り、「作りやすい!」という快感がきっと訪れます。

姿勢と肘の固定!体全体でろくろと一体化する

これ、一番大事なことなので最初に言いますね。電動ろくろは、腕の力だけでやるものじゃありません。体全体でやるんです。

初心者がやりがちなのが、ろくろから体を離して、腕だけでなんとかしようとすること。これだと、腕がプルプル震えて、その震えが全部土に伝わってしまいます。結果、ブレる。崩れる。はい、「ぐにゃっ」のできあがり。

正解は、まず椅子に深く、どっしりと腰掛けること。そして、両肘を自分の太ももの上か、体にぐっと押し付けて固定するんです。イメージは、自分の上半身をガチガチに固めて、一本のブレない軸にしてしまう感じ。そう、「自分がろくろの一部になる」んです。

この状態で、指先だけをそっと土に触れさせる。するとどうでしょう。腕の余計なブレが消え、指先に全神経を集中させることができます。ろくろの安定した回転と、固定された自分の体が一体化し、最小限の力で土をコントロールできるようになる。この「体で覚える」感覚が、上達への一番の近道。陶芸教室の先生が「はい、肘しめて!脇しめて!」って口酸っぱく言うのは、これが理由なんです。騙されたと思って、まずは姿勢から見直してみてください。驚くほど土が言うことを聞いてくれるようになりますよ。

水の使いすぎは禁物!土が悲鳴をあげる前に

電動ろくろをやっていると、土と手の摩擦を減らすために「手水(てみず)」を使います。乾いた手で触ると、土がひっかかって形が崩れてしまうからです。で、ですよ。初心者はこの水を、じゃぶじゃぶ使いがちなんです。滑りが良い方がやりやすい気がして。

これが、大きな落とし穴。

水は潤滑油であると同時に、土の強度を奪う最大の敵でもあるんです。土は水を吸うと、どんどん柔らかく、弱くなっていきます。専門用語で「腰がなくなる」なんて言ったりしますが、まさにその通り。最初はしっかりしていた土が、水を吸いすぎるとヘナヘナのドロドロになって、自重を支えきれなくなってしまう。そして、ある限界点を超えた時…そう、またしても「ぐにゃっ」と崩れ落ちるわけです。

じゃあどうすればいいか。水は、本当に「必要最低限」を意識すること。スポンジに水を含ませておいて、それで指先を軽く湿らせる程度で十分です。成形しているうちに、土の中から水分が染み出してきて、表面がドロドロの「スラリー(泥漿)」という状態になってきます。これが天然の潤滑油。このスラリーを手にまとわせるようにして作業するのが理想です。もし土が「もう無理…」って悲鳴をあげる前に、表面がぬるぬるしすぎてるな、と感じたら、それは水が多すぎるサイン。一度手を止めて、少しだけ土を休ませてあげる優しさも必要かもしれませんね。

焦らない心!土との対話を楽しむ余裕を持つ

最後のコツは、技術論というより、心構えの話です。でも、これが一番難しいのかもしれない。それは、「焦らないこと」。

電動ろくろのウィーンという回転音を聞いていると、なんだか「早く形にしなきゃ!」って急かされているような気分になるんですよね。特に初心者の頃は。でも、その焦りこそが、指先に余計な力を入れさせ、すべての失敗を引き起こす元凶なんです。

思い出してください。ろくろの回転は、常に一定です。急いだり、遅くなったりはしません。だから、私たちもその一定のリズムに合わせて、ゆっくり、じっくり、指を動かせばいいんです。土は、急激な変化を嫌います。ミリ単位で、少しずつ、少しずつ形を変えていく。そのプロセスを楽しむ余裕が大切なんです。

もし失敗しても、大丈夫。粘土ですから。ぐにゃっとなったら、また丸めて、土殺しからやり直せばいいだけ。何度だって挑戦できます。まるで、人生みたいじゃないですか?(ちょっとカッコつけすぎましたかね)

大切なのは、完璧な器を作ることだけじゃありません。回る土の感触、ひんやりとした水の冷たさ、モーターの振動、そして自分の呼吸。そのすべてを感じながら、土と無心で向き合う時間そのものが、電動ろくろの醍醐味なんです。上手くやろう、なんて思わなくていい。「ああ、今、私、土と対話してるな…」そんなふうに思えたら、もうあなたは立派な陶芸家の卵ですよ。

私が電動ろくろにどハマりした、ちょっと個人的な話

ここまで、電動ろくろがいかに作りやすいか、そのコツは何か、なんて偉そうに語ってきましたが、ちょっとだけ私の個人的な話をさせてもらってもいいでしょうか。なぜ私が、こんなにも電動ろくろに夢中になってしまったのか。それは、単に「物が作れる」から、だけじゃなかったんです。

最初は私も「不器用代表」でした

今でこそ「作りやすいですよ!」なんて言っていますが、何を隠そう、私も絵に描いたような不器用人間。学生時代の美術や技術の成績は、いつも平均点ギリギリ。そんな私が、何を血迷ったか「陶芸、かっこいいかも…」なんて軽い気持ちで、近所の陶芸教室の体験に申し込んだのが全ての始まりでした。

初めて電動ろくろの前に座った日、今でも鮮明に覚えています。先生が「はい、じゃあ土殺しからね」と手本を見せてくれるんですが、もう、何が何だか。先生の手の中では素直な土が、私の手にかかると途端に暴れ馬と化すんです。中心からズレる、ブレる、跳ねる!「ち、力を抜いて!」「もっと肘を締めて!」先生の声が飛び交う中、私の額には汗が滲み、ろくろの上には無惨な泥の塊が転がっているだけ…。周りを見れば、他の体験参加者さんたちは、もう湯呑みみたいな形になってるじゃないですか。え?嘘でしょ?焦りと恥ずかしさで、顔から火が出そうでした。

結局、その日は先生にほとんど手伝ってもらって、なんとか歪な小鉢を一つ作っただけ。「私には向いてないんだ…」と、本気で落ち込みました。でも、なぜでしょうね。あの、土が指の間を通り抜けていく独特の感触が、悔しいのに、忘れられなかったんです。

無心になれる時間、それが最高の魅力だった

そんな不器用な私でしたが、悔しさがバネになったのか、そのまま教室に通い続けることにしました。そして、何回目かの挑戦で、ついに「ぐにゃっ」とならずに、自分の力だけでまっすぐな筒が作れた瞬間が訪れたんです。

それは、本当に小さな、高さ10cmにも満たない湯呑みでした。でも、私にとっては、エベレスト登頂くらいの達成感!「できた…!」と思わず声が漏れました。

その時、ふと気づいたんです。ろくろに向かっている間、私、仕事の悩みとか、人間関係のモヤモヤとか、そういう日常の雑念を、一切考えていなかったなって。ただひたすらに、回る土の中心と、指先の感覚だけに集中していた。頭の中が空っぽになる、というか。これって、一種の瞑想(マインドフルネス)に近い状態だったのかもしれません。

忙しい毎日の中で、意識して「無」になる時間なんて、なかなかないですよね。でも、電動ろくろは、半ば強制的に私たちをその世界へ連れて行ってくれる。回る土を前にすると、他のことを考える余裕なんてなくなるんです。この「無心になれる時間」こそが、私が電動ろくろにハマった最大の理由。作品が完成する喜びはもちろんですが、それ以上に、この土と向き合うプロセスそのものが、私にとってかけがえのない癒やしになっているんです。

まとめ 電動ろくろは、あなたの日常を豊かにする最高の遊び道具です

さて、ここまで電動ろくろの魅力について、私の熱量に任せて語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。「難しそう」という最初のイメージは、少しは「作りやすいかも?」に変わってくれたでしょうか。

電動ろくろは、決して一部の器用な人だけのものではありません。むしろ、安定した回転が不器用な私たちの手を助けてくれる、最高のパートナーなんです。大切なのは、いくつかのシンプルなコツを意識すること。体全体を使ってろくろと一体化する「姿勢」。土の悲鳴を聞き逃さない「水加減」。そして、結果を急がない「焦らない心」。この3つさえあれば、あなたもきっと、自分の手から美しい形が生まれる感動を味わうことができます。

まずは、基本となる湯呑みや、愛着の湧くお茶碗から挑戦してみてください。失敗したっていいんです。その土は、また何度でもやり直せる。その気楽さが、粘土遊びの延長線上にある陶芸の素晴らしいところです。完璧な作品を目指すこと以上に、回る土に触れ、無心になる時間を楽しんでほしい。それが、私が一番伝えたいことです。

この記事を読んで、「ちょっとやってみたくなったな」と心が動いたなら、ぜひお近くの陶芸教室の体験コースを探してみてください。ひんやりとした土の感触、心地よいモーター音、そして自分の指先から形が生まれる魔法のような瞬間。それは、あなたの日常に、新しい彩りと、静かな興奮をもたらしてくれるはずです。さあ、次はあなたの番。泥んこになることを恐れずに、創造の扉を開けてみませんか?