電動ろくろで作れるものは無限大!初心者でも器から意外なアレまで作れる陶芸の魅力

「電動ろくろって、なんだか難しそう…」「結局、お茶碗とか湯呑みしか作れないんじゃないの?」なんて思っていませんか? ええ、わかります。私も最初はそうでした。テレビで見る陶芸家みたいに、シュルシュル〜っと綺麗な形が作れるなんて、特別な才能がある人だけの世界だって。でもね、断言します。それは大きな、大きな誤解です!

電動ろくろは、あなたの想像力次第で、お茶碗や湯呑みはもちろん、生活を豊かにするありとあらゆるものを作り出せる、まさに“魔法の道具”なんです。自分の手で生み出した器でご飯を食べたり、コーヒーを飲んだりする生活、想像しただけでワクワクしませんか? この記事を読めば、電動ろくろの持つ無限の可能性に驚き、「私にもできるかも!」と、今すぐにでも土を触りたくなるはずです。泥だらけになる覚悟はいいですか? 一緒にその扉を開けてみましょう!

電動ろくろは想像力次第で何でも作れる魔法の道具だった

いきなり核心から言っちゃいますが、電動ろくろって本当にすごいんですよ。ただ粘土を回す機械じゃない。自分の頭の中にある「こんなのあったらいいな」を、現実世界に引っ張り出してくれる相棒みたいな存在なんです。最初はみんな、あの回転する土の塊に翻弄されます。私もそうでした。でも、一度コツを掴んでしまえば、作れるものの幅がぐんぐん広がっていく。この感覚が、もう、たまらないんです!

まずは基本の器から!お茶碗、湯呑み、小皿は最初の感動

やっぱり、電動ろくろと聞いて真っ先に思い浮かぶのは、お茶碗や湯呑み、小皿といった基本的な器たちですよね。うん、それで正解です。というか、まずはここから始めるのが王道であり、陶芸の面白さがギュッと詰まった入り口なんです。

初めて土に触れて、先生に言われるがままに土殺し(土の中心を出す作業のことね)をして…もう、この時点で腕は泥だらけ、心臓はバクバク。土が遠心力でぐにゃぐにゃと暴れるのを、必死で抑え込もうとする。全然言うことを聞いてくれなくて、「私、向いてないかも…」なんて弱気になる瞬間も、正直あります。でも、ふと、ある瞬間にスッと土が手のひらに吸い付くように中心に収まる時が来るんです! あれ?今、できた?みたいな。あの瞬間の「人馬一体」ならぬ「人土一体」感は、ちょっと言葉では説明できないほどの快感ですよ。

そこから、親指をぐっと入れて穴を開け、少しずつ壁を薄くしていく。自分の指の跡が、そのまま器の形になっていく。このプロセスが、もう、楽しくて楽しくて。初めて形になった、歪で不格好な湯呑み。高台(器の底の輪っかの部分ね)の削りもガタガタで、口当たりも決して良くはない。でもね、焼き上がったその湯呑みを初めて手に取った時の感動は、一生忘れられません。お店で売っているどんなに高価な器よりも、愛おしい。世界にたった一つだけの、私の作品。この「最初の感動」を味わうためだけでも、陶芸を始める価値は絶対にあると、私は声を大にして言いたいですね。

ちょっとステップアップ!中鉢、どんぶり、マグカップに挑戦

お茶碗や湯呑みがコンスタントに作れるようになってくると、だんだん欲が出てくるのが人間というもの。「もうちょっと大きいもの、作ってみたいな…」なんて。そう、次のステージは、食卓の主役にもなれる中鉢や、ラーメンやカツ丼が似合うどんぶり、そして日常使いの定番マグカップです!

使う土の量が増えるだけで、難易度はぐっと上がります。土殺しにかかる力も時間も増えるし、高さを出そうとすると、すぐに壁がぐにゃっと崩れそうになる。ここでまた、土との新たな戦いが始まるわけです(笑)。でも、この壁を乗り越えた時の達成感もひとしおなんですよ。今まで作っていた小ぶりな器とは違う、ずっしりとした存在感。ここに肉じゃがを盛ったら美味しそうだな…とか、このどんぶりで食べるラーメンは格別だろうな…とか、想像がどんどん膨らんでいくんです。

そして、マグカップ! これがまた、奥が深い。本体をろくろで引くのはもちろん、取っ手を別で作って、いい感じのタイミングでくっつける「接着」という作業が必要になります。この取っ手の形や大きさ、付ける角度で、マグカップの印象がガラッと変わる。持ちやすさも全然違う。私は最初、この取っ手付けが本当に苦手で…。何度も取っ手がポロリと取れたり、変な角度につけてしまったりしました。でも、試行錯誤の末に完成したマイ・マグカップで毎朝コーヒーを飲む時間は、本当に至福のひととき。自分で作ったものだから、口当たりとか、指のかかり具合とか、全部が「自分仕様」。これぞ手作りの醍醐味ですよね。

実はこんなものも?生活を彩る実用的なアイテムたち

さて、基本の器が作れるようになると、電動ろくろの世界はさらに大きく広がります。「え、そんなものまで作れるの!?」と驚かれるような、生活をグッと豊かにしてくれるアイテムたち。ここからは、私の教室の仲間が作っていたものや、私が挑戦して「これは最高だ!」と思った作品たちを紹介しますね。

食卓が華やぐ大皿やパスタ皿

友達を家に呼んでホームパーティー!そんな時、テーブルの真ん中にドーンと置かれた手作りの大皿があったら…最高じゃないですか? 直径30cmを超えるような大皿や、深さのあるパスタ皿も、もちろん電動ろくろで作れちゃうんです。

まあ、ぶっちゃけ、めちゃくちゃ難しいですけどね! 土の量も2kg、3kgと増えてきて、土殺しだけでも一苦労。遠心力も半端ないので、ちょっとでも気を抜くと、粘土が皿の外にびろーん!と逃げていって、UFOみたいな謎の物体が出来上がります(経験者は語る)。でも、この巨大な土の塊を支配下に置いて、じわじわと平たく大きく広げていく感覚は、まるで自分が大地を創造しているかのような壮大な気分に浸れます。ちょっと言い過ぎかな?いや、でも本当にそんな感じなんですよ。

そして、広いキャンバスを手に入れたわけですから、装飾も自由自在。削りで模様を入れたり、釉薬(うわぐすり)を掛け分けたり。私が作ったパスタ皿は、少し青みがかった白い釉薬をかけて、縁だけ素焼きの土の色を残したシンプルなもの。でも、これにペペロンチーノを盛るだけで、なんだかお店の一皿みたいに見えちゃうから不思議。自画自賛ですけどね! 自分の作った器が、料理を、そして食卓の時間を特別なものにしてくれる。この喜びを知ってしまうと、もう抜け出せません。

暮らしに潤いを 花瓶や植木鉢

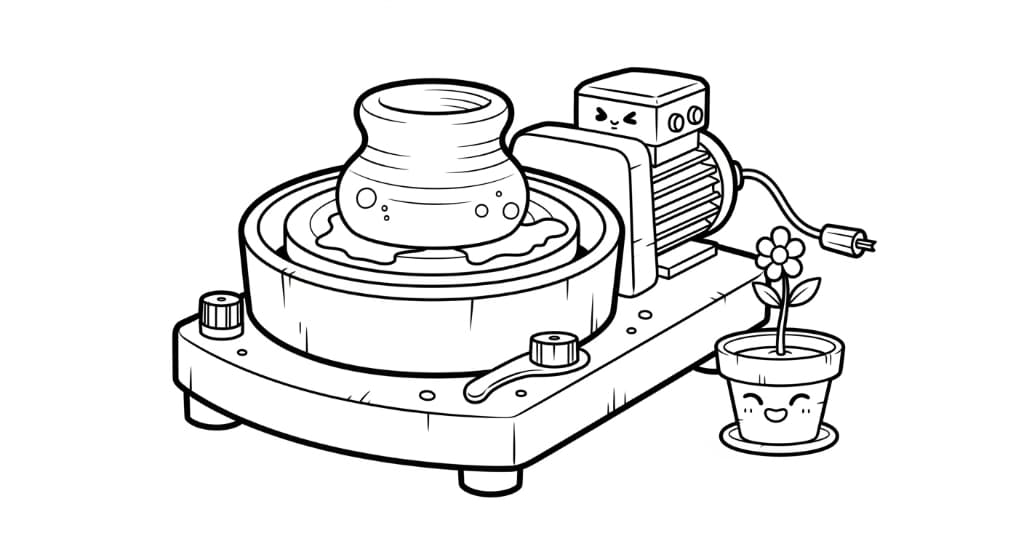

お花やグリーンがある生活って、いいですよね。心が和むというか。そのお花を生ける花瓶や、グリーンを育てる植木鉢を、自分で作れたらもっと素敵だと思いませんか? そう、電動ろくろは縦に長いものだってお手の物なんです。

花瓶は、口をすぼめたり、逆にラッパのように広げたり、胴体をぷっくり膨らませたりと、形のバリエーションが豊富で、作っていて本当に飽きません。特に難しいのが、一度広げた口をまたすぼめていく「口締め」という技術。力を入れすぎると、せっかく伸ばした胴体がぐしゃっと潰れてしまう。この力加減が絶妙で、何度も失敗しました。でも、すらりと首の長い一輪挿しが完成した時は、思わず工房でガッツポーズしちゃいましたね。道端に咲いていた名もなき草花を一本生けただけで、部屋の空気が変わる。そんな力を持つ作品が作れるんです。

植木鉢もおすすめです。多肉植物やサボテンにぴったりの小さな鉢から、ハーブを育てるのにちょうどいいサイズまで、好きな大きさ、好きな形で作れます。ここで絶対に忘れちゃいけないのが、底に水抜きの穴を開けること! 私、一度これを忘れて焼き上げてしまって…。見た目は完璧な植木鉢なのに、ただの「穴のない器」になってしまった時の悲しさったらなかったです。皆さんは気をつけてくださいね! 自分で作った鉢で育てる植物は、なんだか成長も早い気がする。…まあ、これは気のせいですけど、それくらい愛着が湧くってことです。

意外な人気者!徳利とお猪口、ビアカップ

お酒好きな方、お待たせしました。晩酌の時間を最高に演出してくれる酒器だって、電動ろくろの得意分野です。徳利とお猪口のセットなんて、作れたらかっこよくないですか?

徳利は、なんといってもあの「くびれ」がポイント。胴体を膨らませてから、きゅっと首を細くしていく。この曲線美を追求するのがたまらなく面白いんです。お猪口は小さいから簡単そうに見えるでしょ? ところがどっこい、小さいものほど指先の繊細なコントロールが求められて、意外と難しい。でも、自分で作った徳利から、同じく自分で作ったお猪口にお酒を注ぐ…。もう、それだけでお酒が数倍美味しく感じられます。日本酒好きの父にプレゼントしたら、めちゃくちゃ喜んでくれました。

そして、ビール党の私が全力でおすすめしたいのが、ビアカップ! ポイントは、カップの内側。釉薬をかけずに焼いて、少しザラザラした状態(焼き締め、といいます)にしておくと、ビールを注いだ時にきめ細かいクリーミーな泡が立つんです! これ、本当なんですよ。初めて自作のビアカップでビールを飲んだ時、「泡が…泡が違う!」って、一人で感動してました。市販のグラスでは味わえない、特別な一杯。お酒好きなら、絶対に挑戦してほしい逸品です。

もはやアートの領域?電動ろくろで作るオブジェやインテリア

実用的なものだけが陶芸のすべてじゃありません。電動ろくろは、あなたの表現欲をぶつけるキャンバスにもなり得ます。「何かの役に立つ」という目的から解放された時、作れるものは一気にアートの領域へと広がっていきます。器としての形にとらわれない、自由な発想の世界を覗いてみませんか?

空間を演出する照明シェードやランプ

私が陶芸教室で度肝を抜かれたのが、上級者の先輩が作っていた照明シェードでした。ろくろで引いた、紙のように薄い磁器の筒。そこに、無数の小さな穴がドリルで開けられていて…。焼き上がったそれに電球を仕込んだ瞬間、工房の壁に星空みたいな光の模様が映し出されたんです。もう、鳥肌が立ちました。「ろくろで…こんなものが作れるのか!」って。

もちろん、光が透けるくらい薄く引くのは至難の業。乾燥や焼成の段階で割れたり歪んだりするリスクも高い。でも、その緊張感がまた、創作の醍醐味だったりもするんですよね。穴を開けたり、模様を彫ったり(透かし彫りといいます)、やり方は無限大。自分でデザインした光が、自分の部屋を優しく照らす。そんな空間、ロマンチックすぎませんか? もはやただの照明器具じゃない。光を操るアート作品です。いつか私も挑戦してみたいと、密かに目標にしている作品の一つですね。

形は自由自在!唯一無二のアートオブジェ

「電動ろくろって、結局は回転体だから、丸いものしか作れないんでしょ?」…ふふふ、そう思っているなら、まだまだ甘いですよ。ろくろは、あくまで“パーツ”を作るための道具と考えることもできるんです。

例えば、ろくろでいくつかの筒や球体、お椀型のパーツを作っておく。それが半乾きの状態になったら、それらを大胆に切ったり、歪ませたり、くっつけたりして、全く新しい形を創造していく。まるで粘土で彫刻をするような感覚です。ろくろで引いた滑らかな曲線と、ナイフで切り取ったシャープな断面。その対比が面白い、唯一無二のオブジェが生まれます。

あえてぐにゃりと歪ませてみたり、高く積み上げてタワーにしてみたり。機能性なんて一切考えなくていい。自分の心の中にある、言葉にならないモヤモヤした感情や、ふと浮かんだイメージを、ただひたすら土にぶつけてみる。そうやって出来上がったものは、もはや「何」と呼べるものではないかもしれません。でも、それでいいんです。それは間違いなく、あなたにしか作れない、あなたの内面を映し出したアート作品なんですから。電動ろくろの可能性は、あなたの固定観念を壊した先に、大きく広がっているんです。

作れるものは分かったけど…初心者が本当に作れるようになるの?

ここまで読んで、「作れるものの種類は分かったけど、結局、私なんかに本当にできるの?」と不安に思っている方もいるかもしれませんね。うん、その気持ち、痛いほどわかります。私もそうでしたから。ここでは、そんなあなたの背中を、そっと(いや、ちょっと強めに)押させてください。

ぶっちゃけ最初は難しい!でも、だからこそ面白い

はい、正直に言います。電動ろくろは、最初、めちゃくちゃ難しいです! テレビで見るみたいに、スイスイ〜っとはいきません。粘土は言うことを聞かずに暴れまわるし、手も服も顔も、気づけば泥だらけ。力の入れ方が分からなくて、せっかく伸びた器をぐしゃっと潰してしまったり、薄くしすぎて底に穴を開けてしまったり…。そのたびに「あーっ!」って叫びたくなります。悔しくて、情けなくて、心が折れそうになる瞬間は、誰にでも必ず訪れます。

…でも、ですよ。だからこそ、面白いんです! 簡単にできちゃったら、多分、ここまでハマらなかった。うまくいかない悔しさがあるから、ちょっとでも上達した時の喜びが、とんでもなく大きいんです。昨日までできなかった土殺しが、今日はできた。先週は作れなかった高さが出せるようになった。ほんの小さな一歩かもしれないけど、その成長を、自分の手の感覚でダイレクトに感じられる。この達成感の積み重ねが、電動ろくろの最大の魅力かもしれません。失敗は、当たり前。泥だらけになるのは、頑張ってる証拠。そう思えたら、もうこっちのものです。

私がおすすめする上達への近道

じゃあ、どうすればその「難しい」を乗り越えられるのか。私の経験から言える、上達への近道は、もうこれしかありません。「良い陶芸教室に通うこと」。これに尽きます。

独学でやろうとするのは、正直、かなり茨の道だと思います。土の選び方、練り方、ろくろの回し方、道具の使い方…学ぶべきことが多すぎて、どこから手をつけていいか分からないし、何より、自分のどこがダメなのかを客観的に指摘してくれる人がいない。これって、ものすごく効率が悪いんです。

良い先生は、あなたの手の動きを見て、ほんの少し角度を変えるだけで劇的にうまくいく方法を教えてくれます。「もう少し指を立ててみて」「脇を締めて、体全体で支える感じ」そんな具体的なアドバイス一つで、今まで超えられなかった壁をあっさり越えられたりする。そして、教室には同じように陶芸を楽しむ仲間がいます。

他の人の作品を見るのはめちゃくちゃ勉強になるし、「すごいね!」「その釉薬の色、いいね!」なんて言い合える仲間がいると、モチベーションも上がりますよね。

まずは気軽に、体験教室に行ってみるのがおすすめです。そこで教室の雰囲気や先生との相性を確かめてみる。最初の一歩さえ踏み出してしまえば、あとは土と、ろくろと、先生が、あなたを新しい世界に導いてくれますよ。

まとめ 電動ろくろは自分を表現する最高のツール

さて、ここまで電動ろくろで作れるものについて、私の熱量高めに語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。お茶碗や湯呑みといった基本的な器から、大皿や花瓶、さらには照明シェードやアートオブジェまで。電動ろくろは、あなたが「作りたい」と思ったものを形にできる、本当に懐の深い道具なんです。

もちろん、ご紹介したものはほんの一例にすぎません。技術が上がれば上がるほど、作れるものの幅は無限に広がっていきます。でも、私が陶芸を通して得た一番大きなものは、完成した「モノ」そのものよりも、それを作る「時間」だったかもしれません。回転する土に集中し、無心で手の感覚に意識を澄ませる時間。それは、日々の喧騒から離れて、自分自身と静かに対話する瞑想のようなひとときです。土に触れる心地よさは、理屈抜きで心を癒してくれます。

最初はうまくいかなくて当たり前。失敗して、泥だらけになって、それでもまた挑戦する。そのプロセス全部が、愛おしい思い出になります。そして、試行錯誤の末に生み出された世界に一つだけの作品は、あなたの生活に、そしてあなたの心に、きっと特別な彩りを与えてくれるはずです。さあ、あなたも電動ろくろという最高のツールを手に入れて、自分だけの物語を紡いでみませんか? まずは体験教室の扉を叩いて、泥だらけになる覚悟を決めるだけ。その先には、想像以上に楽しくて奥深い世界が待っていますよ。