え、そんなに簡単なの?電動ろくろのメンテナンス術|愛機を長持ちさせる秘訣

「いつかは自分の電動ろくろが欲しい…!」

陶芸を始めたばかりのあなたなら、一度はそう夢見たことがあるのではないでしょうか?教室の順番待ちをしなくていい、好きな時間に好きなだけ土に触れられる…考えただけでワクワクしますよね。

でも、その一方でこんな不安もよぎりませんか?

「電動ろくろって機械でしょ?メンテナンスとか難しそう…」

「もし壊しちゃったらどうしよう、修理代って高そうだし…」

わかります!。高価な買い物だからこそ、失敗したくないし、長く大切に使いたい。その気持ち、痛いほどよくわかります。

でもね、安心してください。結論から言ってしまうと、電動ろくろのメンテナンスって、実は全然難しくないんです。基本は「毎日の簡単な掃除」と「たまのチェック」、たったこれだけ。これさえ押さえておけば、あなたの愛機は驚くほど長持ちして、最高の相棒であり続けてくれます。

この記事では、機械オンチでズボラな私でも(笑)実践できている、電動ろくろの具体的なメンテナンス方法を、私の失敗談も交えながら余すところなくお伝えします。この記事を読み終える頃には、「なんだ、これなら私にもできそう!」と、メンテナンスへの不安が自信に変わっているはず。そして、憧れの「マイろくろ」を手に入れる夢に、一歩、いや三歩くらい近づけるはずですよ!

電動ろくろのメンテナンスは「日々の掃除」が9割!難しく考えすぎないで!

まず、声を大にして言いたいことがあります。電動ろくろのメンテナンスで一番大事なこと、それは「毎日の掃除」です。これ、本当に、本当に大事。もうこの記事の結論と言ってもいいくらい。小難しい専門知識や特別な道具が必要なわけじゃなくて、作陶後のほんのひと手間が、あなたのろくろの寿命をぐーんと伸ばしてくれるんです。

「え、掃除だけ?」って思うかもしれません。でも、その「だけ」がめちゃくちゃ重要なんですよ。なぜなら、私たち陶芸家が使う「粘土」や「水」は、精密な機械である電動ろくろにとって、実は天敵だから。だからこそ、日々のケアが何よりも効果的なんです。

なぜ掃除がそんなに大切なのか?粘土は機械の天敵だから

考えてみてください。作陶中のろくろ周りって、粘土の泥(ドベ)が飛び散って、水浸しになりますよね。あれ、作品を作っている時は夢中で気にならないけど、機械にとっては結構過酷な環境なんです。

粘土には、砂や石の細かい粒子が含まれています。これが乾燥してろくろのモーター部分やベルト、ペダルの隙間に入り込んだらどうなるでしょう?人間で言えば、関節に砂が挟まったような状態。動きがギクシャクしたり、部品が摩耗してキーキーと嫌な音を立てたりする原因になります。最悪の場合、モーターが故障…なんてことにもなりかねません。想像しただけでゾッとしますよね。

それに、水分も大敵です。電動ろくろの本体や部品の多くは金属でできています。濡れたまま放置すれば、当然サビます。特にターンテーブル(作品を乗せる円盤)の裏側とか、普段見えない部分は要注意。サビが進行すると、ろくろの回転がブレる原因になったり、部品が劣化してしまったり…。一度サビつくと元に戻すのは本当に大変なんです。私も一度、梅雨の時期に油断してサビさせてしまい、泣きそうになった経験があります…。

だからこそ、その日の汚れはその日のうちに落とす!これが鉄則。粘土と水という天敵から、愛するろくろを守ってあげるイメージですね。

具体的な掃除の手順|水とスポンジ、タオルがあればOK

「じゃあ具体的にどう掃除するの?」って思いますよね。安心してください、使うのは基本的にスポンジとキレイな水、そして乾いたタオルだけです。

まず、作陶が終わったら、ドベ受け(ろくろの周りについている泥を受けるパーツ)に溜まった泥や粘土カスを、スポンジやヘラでざっとかき集めてバケツに移します。その後、ドベ受けをろくろから取り外して、水でじゃぶじゃぶ洗いましょう。細かい溝に詰まった粘土も、スポンジでしっかりこすって落とします。

次に、ターンテーブルの上と側面。ここもスポンジで優しく拭いてあげてください。中心の穴や、ターンテーブルと本体の隙間にも粘土が入り込みやすいので、念入りに。

最後に、乾いたタオルで全体の水気をよーく拭き取ります。特にターンテーブルの裏や、金属部分、本体のボディは入念に。これをやるのとやらないのとでは、サビの発生率が全然違いますから!このひと手間を「今日もありがとう」って、ろくろに話しかけながらやるのが私の日課です(笑)。

毎日の作陶後にやるべき「基本のき」の掃除

さっき「掃除が9割!」なんて偉そうに言いましたが、もう少し具体的に、毎日の掃除ルーティンを分解してみましょうか。最初はちょっと面倒に感じるかもしれないけど、慣れれば5分か10分で終わる作業です。歯磨きみたいなものだと思って、ぜひ習慣にしちゃってください。これをやるだけで、本当にろくろの調子が良くなるし、何より気分がいい!きれいな道具で次の作陶を始められるって、最高じゃないですか?

まずはドベ受け(泥受け)の掃除から始めよう

一番汚れが溜まる場所、それがドベ受けです。作品から削り取られた粘土や、飛び散った泥水が全部ここに集まりますからね。ここはもう、掃除のメインディッシュと言っても過言ではありません。

まず、大きな粘土の塊やドベは、手やヘラで大まかに取り除いて、粘土を再生するためのバケツ(通称:ドベタンク)に戻します。粘土は大切な資源なので、ポイ捨ては厳禁ですよ!

その後、ドベ受けを本体から取り外します。ほとんどの電動ろくろは、簡単にパカっと外せるようになっているはず。これを水道に持っていって、スポンジを使ってゴシゴシ洗います。この時、洗剤は特に必要ありません。水とスポンジの力で十分。洗い終わったら、タオルで水気を拭くか、逆さにして乾かしておきましょう。本体に戻すのは、完全に乾いてからがベストですね。

ターンテーブル(円盤)の上と周りをきれいに

次に主役のターンテーブル。作品を乗せてクルクル回る、あの円盤です。ここが汚れていると、次に作る作品の底が汚れたり、うまく中心が出せなかったりするので、常にピカピカにしておきたい場所です。

まずは濡れたスポンジで、ターンテーブルの表面を優しく拭きます。この時、同心円の溝に粘土が詰まっていることが多いので、スポンジの角を使ったり、時には古い歯ブラシを使ったりして、きれいに掻き出してあげましょう。

忘れがちなのが、ターンテーブルの側面と、本体とのわずかな隙間。ここにも泥が入り込んで固まりやすいんです。固まってしまうと回転の妨げになることもあるので、丁寧に拭き取ります。最後に、乾いたタオルで水気を完全に拭き取ってください。特に、ターンテーブルを固定しているネジ周りはサビやすいので念入りに!

意外と見落とす!ペダルや本体の拭き掃除

ドベ受けとターンテーブルがきれいになれば、だいたい満足しちゃう気持ち、わかります。でも、もうひと頑張り!意外と汚れているのが、足で操作するペダルと、ろくろの本体ボディです。

作陶中は、泥のついた手でスイッチを入れたり、ペダルを操作したりしますよね。その汚れが、地味に蓄積していくんです。ペダルは固く絞った雑巾で拭いて、溝に入った泥を取り除きます。本体ボディも同様に、飛び散った泥を拭き取っておきましょう。

これをやっておくと、ろくろ全体がいつも清潔な状態に保てて、愛着も一層湧いてきます。「ああ、今日も頑張ってくれたなあ」なんて思いながら拭いていると、ただの機械じゃなくて、本当に「相棒」って感じがしてくるから不思議です。

たまにでOK!ちょっとだけ丁寧な定期メンテナンス

毎日の掃除が習慣になったら、次はステップアップ。といっても、毎日やる必要は全くありません。「たまに」「気が向いたときに」で大丈夫。月に1回とか、季節の変わり目とか、自分なりのタイミングでいいんです。この定期メンテナンスをやっておくと、トラブルを未然に防げたり、万が一の不調に早く気づけたりします。いわば、ろくろの「健康診断」みたいなものですね。

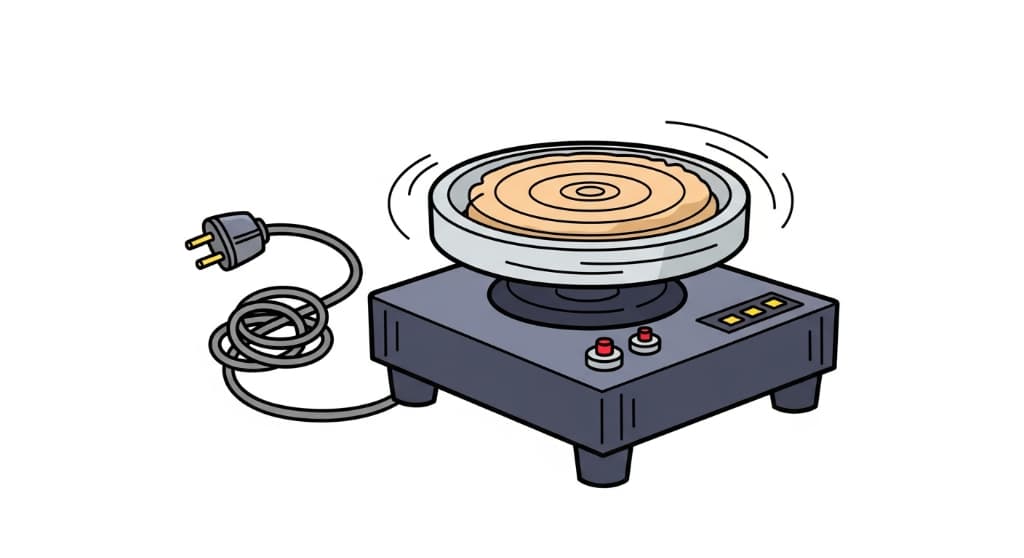

1ヶ月に1回くらいはやりたい「ベルトのチェック」

電動ろくろの心臓部、モーターの力をターンテーブルに伝えているのが「ベルト」です。自転車のチェーンみたいな役割ですね。このベルトが緩んだり、すり減ったりすると、回転が不安定になったり、パワーが落ちたりする原因になります。

多くの家庭用ろくろは、本体をひっくり返したり、側面のカバーを外したりするとベルトが見えるようになっています。(※必ず電源プラグを抜いてから作業してくださいね!)

チェックするポイントは2つ。まずは「張り具合」。ベルトを指で軽く押してみて、少しだけたわむくらいが正常です。ぶかぶかに緩んでいたり、逆にパンパンに張りすぎていたりしたら調整が必要です。調整方法は機種によって違うので、必ず取扱説明書を確認してください。

もう一つは「劣化具合」。ベルトにひび割れがないか、すり減ってツルツルになっていないかを目で見て確認します。もし劣化が進んでいたら、交換のサイン。交換用のベルトはメーカーから取り寄せられることが多いので、早めに手配しましょう。ベルト交換、自分でやるのはちょっと…という場合は、無理せず販売店やメーカーに相談するのが賢明ですよ。

半年に1回は確認しよう「モーター周りのホコリ」

モーターは電動ろくろのパワーの源。人間で言えば心臓です。このモーター、作動中に熱を持つので、熱を逃がすためのファンや通気口が付いています。ここに、乾燥した粘土の粉やホコリが溜まると、うまく熱を逃がせなくなってオーバーヒートの原因になることがあるんです。

半年に1回くらいでいいので、ろくろの底や側面にある通気口周りをチェックしてみてください。もしホコリがびっしり溜まっていたら、掃除機のノズルやエアダスター(パソコンのキーボード掃除に使うスプレー缶のやつです)で、シュッと吹き飛ばしてあげましょう。

これも、作業前には必ず電源プラグを抜くのを忘れずに!モーター内部を直接いじるのは専門知識が必要なので、あくまで外から見える範囲のホコリを取るだけでOKです。これだけでも、モーターの負担を軽くして、長く元気に働いてもらうことに繋がります。

異音やガタつきを感じたら?プロに相談する勇気も大事

毎日使っていると、「あれ?なんかいつもと音が違うな」「回転が少しガタつく気がする…」といった、些細な変化に気づくことがあります。これ、ろくろからの大事なSOSサインかもしれません。

まずは、ベルトの緩みや、ターンテーブルの固定ネジの緩みなど、自分でチェックできる範囲を確認してみましょう。それでも原因がわからない、症状が改善しない。そんな時は、下手に自分で分解したりせず、潔くプロに相談する勇気を持ってください。

購入した販売店やメーカーのサポートセンターに連絡して、症状を具体的に伝えるのが一番です。「自分でなんとかしよう!」という気持ちもわかりますが、かえって症状を悪化させて修理代が高くつく…なんてことになったら元も子もありませんからね。私も昔、変な音がするのを放置して、結局ベアリング交換で大出費になった苦い経験が…。早期発見、早期相談が、結果的に一番安上がりで安心ですよ。

私がやらかした!メンテナンス失敗談と学ぶべき教訓

ここまで偉そうにメンテナンスについて語ってきましたが、正直に白状します。私も数々の失敗をやらかしてきました…。もう、思い出すだけで顔から火が出そうな失敗ばかり。でも、失敗は成功の母って言うじゃないですか?(便利な言葉!)私の恥ずかしい失敗談が、皆さんのろくろを守るための教訓になれば幸いです。どうか、私と同じ轍は踏まないでくださいね…。

びしょ濡れのまま放置…サビ地獄を見たあの日

あれは、忘れもしない梅雨の時期でした。作陶に夢中になって、終わった後も「疲れたから掃除は明日でいっか…」と、濡れたろくろにカバーをかけてしまったんです。しかも、その翌日から数日、忙しくて陶芸部屋に足を踏み入れず…。

数日後、久しぶりにカバーをめくって、私は絶句しました。ターンテーブルの裏側や、本体の金属部分に、点々と広がる茶色い悪魔…そう、サビです。「うわあああ!」って、本気で叫びましたね。湿気の多い時期に、濡れたまま密閉するなんて、そりゃサビますよね。もう最悪の環境を作ってしまったわけです。

結局、サビ取り剤で必死に磨いて、なんとか目立たなくはなりましたが、完全には元に戻りませんでした。あの時のショックと後悔は今でも忘れられません。それ以来、どんなに疲れていても、最後の水気拭きだけは絶対にサボらないと心に誓いました。皆さんも、作陶後の「拭き上げ」、本当に大事にしてください!

「まあいっか」が招いたベルトの悲劇

ある日、ろくろを回していると、なんだかパワーが弱い気がしたんです。粘土に少し力を加えると、回転がぐっと遅くなる感じ。本当はすぐにベルトをチェックすべきだったのに、「気のせいかな」「まあ、まだ使えるし、いっか」と見て見ぬふりをしてしまったんです。これが大きな間違いでした。

その数週間後、大きな壺を作ろうと、たくさんの土をろくろに乗せて土殺し(土の中心を出す作業)を始めた瞬間、事件は起きました。「キュルルルッ!」という嫌な音とともに、ターンテーブルの回転がピタッと止まったんです。え?と思ってペダルを踏み込んでも、モーターはウィーンと唸るだけ。

慌てて裏返してみると、ベルトがすり減ってツルツルになり、完全に滑ってしまっていました。しかも、無理に回そうとしたせいで、一部が溶けてプーリー(ベルトがかかる滑車)に固着しかけていて…。結局、ベルトを交換するだけでなく、プーリーの掃除にもすごく手間がかかりました。

あの時、「あれ?」と思った瞬間にチェックしていれば、もっと簡単な調整で済んだかもしれない。不調のサインを無視すると、ろくなことにならない。ろくろからの小さな声に、ちゃんと耳を傾けてあげなきゃダメだな、と深く反省した出来事です。

長期保管するときの注意点|しばらく使わない時こそ愛情を

仕事の都合や、ちょっとしたお休みで、しばらくろくろを使わない期間が出てくることもありますよね。「しばらく使わないから、そのままでいっか」は絶対にNG!実は、使っていない時の保管方法こそ、ろくろのコンディションを左右する重要なポイントなんです。久しぶりに使おうと思ったら、サビだらけで動かない…なんて悲劇を避けるために、正しい長期保管の方法を知っておきましょう。

保管前には徹底的に掃除と乾燥を!

長期保管に入る前にやるべきことは、ただ一つ。「完璧な掃除と、完全な乾燥」です。これはもう、これ以上ないってくらい徹底的にやってください。

いつもの掃除に加えて、普段はあまりやらないような細かい部分まで、きれいにします。ターンテーブルを外せるなら外して、軸の周りもきれいに拭く。ペダルの裏側、本体の隅々まで、粘土の粉や汚れを完全に取り除きます。

そして何より重要なのが「乾燥」。水気が少しでも残っていると、密閉された空間でカビやサビが繁殖する原因になります。タオルで拭き上げた後、さらに数時間から丸一日くらい、風通しの良い場所で自然乾燥させるのが理想です。ドライヤーの冷風を優しく当ててあげるのもいいかもしれませんね。とにかく、「もうこれでもか!」というくらいカラッカラに乾かしてあげてください。

ホコリと湿気から守るためのカバーは必須

ろくろが完全に乾いたら、いよいよ保管です。そのまま部屋の隅に置いておくだけでは、ホコリが積もってしまいます。ホコリは湿気を吸って、結局はサビや故障の原因になるので、必ずカバーをかけてあげましょう。

購入した時に付属してきた専用カバーがあればそれがベスト。なければ、ビニールシートや大きな布でも構いません。ポイントは、ろくろ全体をすっぽりと覆って、ホコリの侵入を防ぐこと。

さらに、湿気対策も万全にしたいところ。特に梅雨の時期や、湿気の多い場所に保管する場合は、除湿剤をろくろの近くに置いておくことを強くお勧めします。押入れ用の除湿剤とかで十分です。大切な相棒を、見えない敵であるホコリと湿気から、しっかりと守ってあげましょう。

まとめ 相棒(電動ろくろ)を愛でて、最高の陶芸ライフを送ろう!

さて、ここまで電動ろくろのメンテナンスについて、熱く語ってきましたがいかがでしたか?「なんだか面倒くさそう…」と思っていた不安が、「これなら自分にもできそう!」というワクワクに変わってくれていたら、これほど嬉しいことはありません。

改めてお伝えしたいのは、電動ろくろのメンテナンスは「義務」や「面倒な作業」ではなく、大切な「相棒」とのコミュニケーションだということです。日々の掃除は「今日もありがとう、お疲れ様」という感謝の気持ち。たまの定期チェックは「どこか調子悪いところはないかい?」と気遣う、健康診断のようなもの。そう考えると、なんだか楽しくなってきませんか?

高価な機械だからこそ、壊したくない、長く使いたいと思うのは当然です。でも、その不安を乗り越えてメンテナンスの方法を身につければ、電動ろくろはただの道具ではなく、あなたの創作活動を力強く支えてくれる、かけがえのないパートナーになります。きちんと手入れされたろくろは、回転もスムーズで、作陶の集中力を高めてくれます。結果的に、あなたの作品のクオリティを上げることにも繋がるはずです。

この記事で紹介した「毎日の掃除」と「たまのチェック」。まずはこの2つから始めてみてください。あなたの愛情に応えて、ろくろはきっと、何年、何十年とあなたと共に素晴らしい作品を生み出し続けてくれるでしょう。さあ、メンテナンスをマスターして、憧れの「マイろくろ」と共に、最高の陶芸ライフをスタートさせましょう!