【悲報】私のネイル、死にました…電動ろくろで後悔しないための絶対死守マニュアル

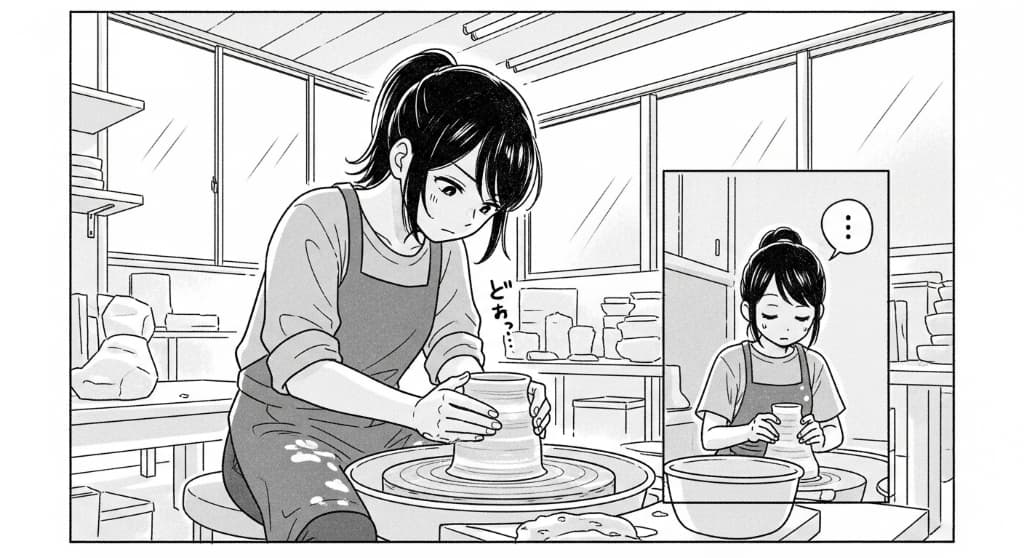

「陶芸、やってみたい!でも、このネイルどうしよう…」

インスタで見かける、土と戯れる丁寧な暮らし。自分で作った器でコーヒーを飲む朝。…憧れますよね!わかります、すっごくわかります。でも、ふと自分の指先に目をやると、そこには美しく輝くネイルが。

「このキラキラが泥だらけに?」「せっかくのジェルが欠けたらどうしよう…」そんな不安で、電動ろくろ体験の一歩を踏み出せないあなたへ。

結論から言いますね。大丈夫、ネイルしたままでも電動ろくろは最高に楽しめます!ただし、ちょっとしたコツと「絶対にやるべき対策」があるんです。この記事では、過去にネイルを犠牲にして涙した私が、血と涙の教訓から編み出した「ネイル死守マニュアル」を全てお伝えします。これを読めば、あなたは指先のお洒落を諦めることなく、心置きなく土と向き合えるはず。さあ、最高の陶芸体験への扉を、一緒に開けてみませんか?

ネイルしたままでも電動ろくろは楽しめる!でも対策は絶対に必要です

まず、声を大にして言わせてください。ネイルをしているからって、陶芸を諦める必要なんて全くありません!むしろ、ちゃんとした準備さえすれば、ネイルを気にすることなく、どっぷりと創作活動に没頭できます。これは断言できます。なぜなら、対策を怠って一度地獄を見た私が言うんだから間違いありません(笑)。問題なのは「ネイルをしていること」ではなく、「無防備で挑んでしまうこと」なんです。ちょっとした準備で、天国と地獄ほどの結果の違いが生まれるんですよ。

なぜ対策が必要?想像するだけで鳥肌が立つ悲劇の数々

「まあ、ちょっとくらい大丈夫でしょ」…その油断が命取りになるんです。電動ろくろで使う粘土って、私たちが想像しているよりも、ずっと厄介な存在。まず、粒子がものすごく細かい。だから、爪と指の間に、あの手この手で侵入してくるんですよ。ジェルネイルと自爪のわずかな隙間に入り込んだ粘土は、乾燥するとカピカピになって、これがまあ取れない…。爪楊枝でほじくっても、ブラシでこすっても、なんだか黒ずみが残ってしまって、せっかくのクリアネイルが台無しに。ああ、思い出すだけでも鳥肌が…。

さらに恐ろしいのが、物理的なダメージです。ろくろを回していると、土をぐっと押さえたり、形を整えたりと、意外と指先に力が入ります。その時、粘土の中に含まれる小さな砂の粒子(シャモット)が、ヤスリのようにネイルの表面をじわじわと削っていくんです。ツヤツヤだったトップコートは見る影もなく曇り、マットな仕上がりに…。もっと最悪なのは、デコレーション系のネイル。キラキラのストーンや立体的なパーツに粘土が引っかかり、「ポロリ…」なんてことも。回転する土の遠心力で、どこかへ飛んでいってしまった私の小さなスワロフスキー…どこに行ったの…?こんな悲劇、あなたには味わってほしくないんです!

対策をすればむしろメリットも?創作に没頭するための儀式

ここまで聞くと、「やっぱりネイルしてると大変じゃん!」って思いますよね。うん、わかります。でもね、逆転の発想をしてみませんか?「ネイルを守るための対策」って、実は「最高の作品を作るための儀式」でもあるんです。どういうことかというと、「どうせ汚れるし」と開き直って無防備で挑むと、作業の途中で「あ、爪に粘土入った…」「ネイル傷ついてないかな?」って、絶対に気になっちゃうんです。集中力がプツプツと途切れて、土と真剣に向き合えなくなる。これって、すごくもったいないと思いませんか?

でも、手袋をはめたり、指サックをつけたり、完璧な防御態勢で挑めばどうでしょう。「私の指先は絶対安全!」という安心感が、あなたを煩わしいことから解放してくれるんです。もう、爪のことなんて1ミリも気にしなくていい。ただひたすらに、目の前で回る土の塊と対話し、その感触、形が変わっていく様に没頭できる。この「没入感」こそが、電動ろくろの最大の魅力であり、最高の作品を生み出すための鍵なんです。準備という名の儀式を済ませることで、あなたは真の「作り手」になれる。そう考えると、ちょっとした準備も楽しくなってきませんか?

これで完璧!電動ろくろからネイルを守る具体的な方法

さあ、ここからが本題です!私が数々の失敗と試行錯誤の末にたどり着いた、具体的なネイル死守マニュアルを伝授します。これから紹介する方法を実践すれば、あなたはネイルの心配から解放され、心ゆくまで土いじりを楽しめるはず。いくつか選択肢があるので、自分に合った方法を見つけてみてくださいね。もう、あの悲劇は繰り返させません!

最強の守護神はこれ!薄手の使い捨てゴム手袋

もうね、ぶっちゃけこれが一番です。最強。異論は認めません(笑)。「えー、手袋したら土の感触がわからなくない?」って思いますよね。私も最初はそう思って、素手で挑んで見事に散った人間です。でも、騙されたと思って試してほしいのが、「薄手のニトリル手袋」。医療現場とかで使われている、あの青いやつです。手にピッタリとフィットするタイプなら、素手に近い感覚で作業ができます。本当に。

粘土のひんやりとした温度も、指先に伝わる土の柔らかさも、ちゃんと感じられるんです。それでいて、爪や指は完璧に保護される。もう、メリットしかありません。それに、終わった後の片付けが、めちゃくちゃ楽!手袋を裏返しながら外してポイするだけで、手はほとんど汚れていないんです。あの、爪の間に入った粘土を必死で洗い流す作業から解放されるんですよ?最高じゃないですか?陶芸教室によっては用意してくれているところもありますが、念のためドラッグストアとかでマイ手袋を持参していくと安心です。サイズが合ったものを選ぶのが、感覚を鈍らせないコツですよ。

手袋が苦手なあなたへ 指サックや絆創膏の活用術

「いや、それでも私は素手で土を感じたいんだ!」という、こだわり派のあなた。うんうん、その気持ちもすごくよくわかります。土との一体感、大事にしたいですよね。そんなあなたにおすすめなのが、部分的に保護する方法です。全部を守るんじゃなくて、特にダメージを受けやすい指先だけを守ってあげるんです。

一番手軽なのは、事務作業で使うような「指サック」。人差し指と中指、親指あたり、特によく使う指にだけ装着します。これだけでも、爪への粘土の侵入や、直接的な摩擦はかなり防げますよ。もう一つの裏ワザが、「防水タイプの絆創膏」。これを爪の上からネイルを覆うようにペタッと貼ってしまうんです。ポイントは、指の腹側にはかからないように、爪と指先を包むように貼ること。こうすれば、指の腹ではしっかり土の感触を楽しみつつ、ネイルはがっちりガードできます。ただ、作業中に剥がれてきちゃうこともあるので、予備を何枚か持っていくと安心ですね。手袋に比べると防御力は落ちますが、「素手の感覚」を優先したい人には、かなり有効な方法だと思います。

盲点は陶芸前にあり!ネイルデザインの選び方と事前ケア

実は、戦いは陶芸教室へ行く前から始まっているんです。そう、ネイルサロンでオーダーする時点から!もし、近々陶芸体験に行く予定があるなら、ぜひネイリストさんに「今度、陶芸やるんです」と相談してみてください。プロの視点から、陶芸向きのネイルを提案してくれるはずです。

具体的にどんなデザインがいいかというと、まず「凹凸の少ないデザイン」が絶対条件。大きなストーンや3Dアート、長すぎるパーツは、粘土に引っかかったり、取れたりするリスクが格段に上がります。シンプルこそ正義!ワンカラーやフラットなアート、埋め込み式のラメやシェルくらいなら、比較的安全です。

そして、もう一つ大事なのが「爪の長さ」。あまりに長いと、作品に爪の跡がついてしまったり、欠けたりしやすくなります。いつもより少し短めに整えておくだけで、扱いやすさが全然違いますよ。あとは、行く直前にキューティクルオイルで爪周りをしっかり保湿しておくのも地味に効きます。爪周りが潤っていると、乾燥して粘土が入り込むのを防いでくれるんです。事前のちょっとした心がけで、当日の安心感がぐっと増しますから、ぜひ試してみてください。

私の失敗談!ネイルで電動ろくろに挑んで玉砕した日

ここまで偉そうに語ってきましたが、なぜ私がこんなに必死で対策を語るのか。それは、何を隠そう、私自身がネイルで大失敗をやらかした経験者だからです…。今思い出しても、ちょっと恥ずかしいし、悔しい。でも、この失敗談こそが、皆さんの最高の陶芸体験への道標になるはず。私の屍を越えていってください…!

悲劇の始まり 油断して素手で挑んだ初体験

あれは、よく晴れた土曜日の午後でした。ずっと憧れていた陶芸体験の日。私はウキウキしながら、都内のおしゃれな陶芸教室のドアをくぐりました。その時の私の指先には、1週間前に施したばかりの、ラベンダー色のグラデーションに小さなストーンが乗った、お気に入りのネイルがキラリ。予約した時には「ネイル、大丈夫かな?」なんて一瞬考えたけど、「まあ、汚れたら洗えばいっか!」くらいの軽い気持ちでいたんです。今思えば、それが全ての過ちの始まりでした。

先生からエプロンを渡され、席について、目の前に置かれた粘土の塊。「うわー、本物だ!」ってテンションは最高潮。先生が「手袋もありますよ」と言ってくれたのに、「大丈夫です!素手で感じたいんで!」なんて、格好つけちゃって。…で、ですよ。いざ、ろくろを回し始めたら、もう夢中。ぬるりとした土が、指の間をすり抜けて、形を変えていく。楽しい!楽しい!楽しい!…と、集中力がピークに達したその時。ぐっと力を入れて器のフチを整えようとした瞬間、薬指に「ポロッ」という、なんとも言えない感触が。え?と思って指先を見ると、あるはずの小さなストーンが、ない。跡形もなく、茶色い土の中に消えていたんです。もう、頭が真っ白になりました。

絶望からの生還 先生の神対応と地獄の後処理

「あ…石が…」と呟く私に、先生は「あー、やっちゃいましたか(笑)。大丈夫、よくあることです!」と優しく声をかけてくれました。なんて優しいんだ…。ウェットティッシュをくれて、一緒に探そうとしてくれたんですが、粘土の海に消えた小さな石が見つかるはずもなく。その時点で私の集中力は完全にゼロ。その後はもう、ネイルが傷つかないか、他のパーツは取れないか、そればっかり気になって、出来上がった器はなんだか歪な、元気のない形になってしまいました。

本当の地獄は、家に帰ってからです。手を洗っても洗っても、爪とジェルの隙間に入り込んだ粘土が取れない!爪ブラシでゴシゴシこすって、なんとか粘土は取れたものの、トップコートは傷だらけで曇ってしまい、輝きは半減。お気に入りのネイルが、たった数時間でボロボロになってしまったショックは、本当に大きかったです。「ああ、なんであの時、手袋をしなかったんだろう…」と、後悔しかありませんでした。この経験があるからこそ、私は声を大にして言いたいんです。準備は、絶対に、絶対にしてくださいね!と。

ネイル以外にも!陶芸初心者が知っておきたい服装と持ち物

さて、ネイル問題はこれで解決ですね!でも、せっかくなので、陶芸体験を120%楽しむために、ネイル以外にも知っておくと安心な「服装」と「持ち物」についてもお話しさせてください。これも意外と大事なポイント。「知らなかった!」で当日慌てないように、チェックしておきましょう。ちょっとした脱線ですが、お付き合いくださいね。

服装は「汚れてもいい」が絶対条件!でもお洒落も諦めない

これはもう、大原則です。「汚れてもいい服」。粘土は水に溶けますが、細かい粒子が繊維の奥まで入り込むと、洗濯してもシミが残ってしまうことがあります。特に、白や淡い色の服は危険!私もこの前、真っ白なブラウスで来てしまったお嬢さんを見て、心の中で「勇者よ…!」と叫びました(笑)。

じゃあ、どんな服がいいかというと、やっぱり王道は「デニム」に「濃い色のTシャツやカットソー」。これなら、多少泥が跳ねても目立たないし、気兼ねなく作業に集中できます。とはいえ、「せっかくのお出かけなのに、作業着みたいな格好は嫌!」という乙女心、ありますよね。わかります。そんな時は、お洒落なエプロンを持参するのがおすすめ!カフェエプロンのような素敵なデザインのものを選べば、気分も上がります。あとは、袖が汚れるのが心配な人は、アームカバーがあると便利。100円ショップとかでも可愛いのが売ってますよ。もちろん、ほとんどの教室でエプロンは貸してくれるので、手ぶらでも大丈夫ですけどね!

これがあると便利!持ち物リスト(と、なくてもなんとかなるリスト)

最後に、持ち物について。基本的には手ぶらで行ってもなんとかなるのが陶芸体験のいいところですが、「これがあると、ちょっと快適度が上がるよ」というアイテムをご紹介します。

まず、絶対に持っていきたいのが「タオル」。手を洗う回数がとにかく多いので、マイタオルがあると便利です。小さめのハンドタオルで十分。次に、「ウェットティッシュ」。ちょっと手が汚れた時にサッと拭けるし、後でスマホを触りたい時なんかにも重宝します。髪の長い人は「ヘアゴム」も必須。作業中に髪が落ちてくると邪魔ですし、作品に髪の毛が…なんて悲劇も防げます。

そして、意外と忘れがちなのが「ハンドクリーム」。粘土を触った後の手は、思った以上に乾燥します。終わった後にしっかり保湿してあげると、手のコンディションが全然違いますよ。あとは、作った作品を持ち帰るための「エコバッグ」や「箱」があると丁寧ですが、これも大抵は教室側で用意してくれます。なので、心配しすぎなくて大丈夫。「タオル、ウェットティッシュ、ヘアゴム」この3点セットがあれば、まず困ることはないでしょう!

まとめ ネイルを理由に諦めないで!最高の陶芸体験をしよう

さて、ここまで「電動ろくろとネイル」をテーマに、私の失敗談も交えながら熱く語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。

一番伝えたかったのは、「ネイルがお洒落が大好き!でも、新しいことにも挑戦してみたい!」というあなたの気持ちを、ネイルを理由に諦めてほしくない、ということです。電動ろくろは、本当に楽しいんです。ひんやりと湿った土の塊が、自分の手の中で少しずつ形を変え、呼吸を始めるような、あの感覚。日常の慌ただしさを忘れ、ただ無心に土と向き合う時間は、何にも代えがたい特別な体験になります。

確かに、ネイルをしていると少しだけ準備が必要です。薄手のゴム手袋をしたり、行く前にネイルのデザインを少し気にしてみたり。でも、そのほんのひと手間をかけるだけで、ネイルへの不安は綺麗さっぱり消え去り、あなたは100%創作に集中できる環境を手に入れられます。傷だらけのネイルと歪な器を手に呆然とする未来と、お気に入りのネイルはそのままに、世界に一つだけの素敵な作品を手に微笑む未来。どちらを選びたいかは、もうお分かりですよね。

この記事が、あなたの背中をそっと押すきっかけになれたら、こんなに嬉しいことはありません。さあ、準備は万端です。次は、あなたが土に触れる番ですよ。きっと、忘れられない一日になるはずです。