電動ろくろ自作って、ぶっちゃけどうなの?DIYの光と闇

「いつかは自分の電動ろくろで、心ゆくまで土と向き合いたい…」陶芸にハマり始めると、誰もが一度は夢見る光景ではないでしょうか。私もそうでした。キラキラした目でネットショップを覗き、そして値段を見てそっとブラウザを閉じる…あの絶望感、わかります。本当に、わかりますとも!新品だと平気で10万円を超える世界。いやいや、無理だって!

そこで頭をよぎる、魅惑的で、そしてちょっぴり危険な言葉…それが「電動ろくろ 自作」。もしかして、作れるんじゃない?そう考えたが最後、あなたはもう引き返せない冒険の入り口に立っています。

電動ろくろの自作は、可能ですが…正直めちゃくちゃ大変です!時間もかかるし、失敗もする。でも、その苦労の先には、市販品を買うだけでは絶対に得られない、とんでもない達成感と愛着が待っていました。この記事では、私が実際に電動ろくろの自作に挑戦しようと決意し、七転八倒したリアルな体験談を余すところなくお伝えします。この記事を読み終える頃には、「作るか、買うか」というあなたの悩みに、きっと一つの答えが見つかるはず。さあ、一緒にDIYという名の、泥まみれの冒険に出かけましょう!

電動ろくろ自作という茨の道へようこそ!作るより買った方が早い…でも!

まず最初に、声を大にして言わせてください。もしあなたが「時間をかけずに、確実に、静かで高性能な電動ろくろが欲しい」と思っているなら、今すぐこの記事を閉じて、信頼できるメーカーの製品を買うことを強く、つよーくお勧めします!本当に。その方が絶対に幸せになれます。…え?まだ読んでるんですか?しょうがない人ですねぇ…。あなたも私と同じ、好奇心という名の厄介な病気にかかっているのかもしれません。

憧れの電動ろくろ、そのお値段に絶望した日

私が陶芸の魅力にどっぷり浸かったのは、近所の陶芸教室に通い始めてからでした。先生の指導のもと、手回しろくろで湯呑みを作ったあの日。土が自分の手の中で形を変えていく感覚、集中して無心になる時間…。すっかり虜になってしまったんです。

そうなると、欲が出てくるのが人間の性(さが)というもの。「家でもやりたい!」「教室の時間だけじゃ足りない!」。そう、電動ろくろが欲しくなったんです。あのウィーンという静かなモーター音と共に、滑らかに回転するターンテーブル。プロの陶芸家が使う、あのスマートな機械。

早速、スマホで「電動ろくろ 価格」と検索。出てきた数字を見て、私は固まりました。「ご、5万円…?え、こっちは12万円!?」「え、卓上型のコンパクトなやつでも7万…?」うそでしょ…。私のなけなしのお小遣いでは、到底太刀打ちできない金額でした。まるで、高級外車を眺めるような気分。完全にショーウィンドウの向こう側の存在です。趣味にポンと出せる金額じゃない。絶望とは、まさにこのことでした。中古を探しても、状態の良いものはそれなりのお値段。ああ、私のろくろライフは、ここで終わってしまうのか…。

「もしかして…作れるんじゃない?」という悪魔の囁き

絶望の淵で、ぼーっとYouTubeを眺めていた時のことです。海外のDIY動画が、アルゴリズムの気まぐれで私におすすめされました。タイトルは「Homemade Pottery Wheel」。え?自家製…陶芸ろくろ?

動画の中では、屈強なヒゲのおじさんが、ガレージに転がっているような廃材やジャンクパーツを巧みに組み合わせて、武骨ながらも力強く回転する電動ろくろを作り上げていました。モーターは古い洗濯機から取り出したものらしい。え、マジで?そんなのアリなの?

その瞬間、私の頭に稲妻が走りました。「そうだ…作ればいいんだ!」。それは、希望の光であると同時に、とんでもなく危険な悪魔の囁きでした。だって、私には電気工作の知識なんてほとんどない。DIYだって、せいぜいカラーボックスを組み立てるレベル。でも、「できるかもしれない」という根拠のない自信と、「安く手に入るなら、どんな苦労も厭わない!」という切羽詰まった感情が、私の背中を力強く押したのです。「よし、やってやろうじゃないか!」と。今思えば、完全に勢いだけでしたね。でも、何か新しいことに挑戦する時って、大体そんなものなのかもしれません。

電動ろくろを自作するメリットと、見ないふりしたいデメリット

自作を決意したのはいいものの、一旦冷静になってメリットとデメリットを考えてみることにしました。まあ、こういう時って大抵メリットの方を大きく見積もって、デメリットからは目をそらしがちなんですけどね。でも、皆さんは私のようにならないでください。ちゃんと、両方を直視するんですよ!約束です!

メリットその1 圧倒的なコストパフォーマンス(の可能性)

自作の最大の魅力、それはやはり「安さ」です。これに尽きます。市販品なら安くても5万円以上するところを、自作なら数千円から、高くても2万円程度に抑えられる…かもしれない!という夢のような話です。

例えば、モーター。ヤフオクやメルカリで探せば、中古のACモーターが数千円で手に入ります。回転台になる円盤だって、ホームセンターの木材コーナーで数百円。フレームに使う木材や金属パーツも、工夫次第では廃材を利用できるかもしれません。工具さえある程度揃っていれば、材料費だけで見ると、信じられないくらい安く上がる可能性があるんです。

「10万円のろくろが、1万円で作れた!」なんてことになったら、もう最高じゃないですか?浮いたお金で、良い土や釉薬をたくさん買えます。なんなら、小さな電気窯だって視野に入ってくるかもしれない。この「コストを抑えられるかも」という期待感こそが、我々DIYチャレンジャーを突き動かす、最大の原動力なんですよね。…まあ、あくまで「可能性」の話でして、失敗して部品を買い直したりすると、結局高くつくこともあるんですけどね。これは、まあ、ご愛嬌ということで…。

メリットその2 世界に一つだけのマイろくろというロマン

コストの次に、いや、人によってはコスト以上に魅力的なのが、「自分だけのオリジナルろくろが手に入る」というロマンです。これはもう、プライスレスな価値があります。

例えば、自分の身長や作業スタイルに合わせて、ろくろの高さをジャストフィットに設計できます。市販品だと、ちょっと低いなとか、ここに棚があったら便利なのに、とか、微妙な不満が出ることがありますよね。でも自作なら、それらすべてを自分の思い通りに作れるんです。ペダルの位置、回転方向の切り替えスイッチ、道具を置くスペース…。すべてがオーダーメイド。

そして何より、苦労して作り上げた機械には、不思議と愛着が湧くものです。多少ブレがあったって、ちょっと音がうるさくたって、「こいつ、カワイイな…」と思えてくる。傷の一つ一つに、「ああ、ここは設計ミスしてドリルで穴開け直しちゃったんだよな」なんて物語が宿るんです。それはもう、ただの道具ではありません。共に陶芸の道を歩む「相棒」です。友人が遊びに来た時に、「このろくろ?ああ、俺が作ったんだよね」なんて言ってみたいじゃないですか!そのドヤ顔、想像しただけでニヤニヤが止まりません。

デメリットその1 想像を絶する時間と労力、そして失敗の山

さて、ここからは目をそらしたくなる、現実的なお話です。デメリット。まず、とんでもなく時間と労力がかかります。本当に、想像以上です。

「週末にチャチャっと作っちゃおう」なんて甘い考えは、今すぐ捨ててください。まず、設計から始まります。どんなモーターを使って、どうやって回転を伝えて、どうやって速度をコントロールするのか。ネットで先人たちの知恵を借りながら、自分なりの設計図を描くのに数日、いや数週間かかることもあります。

次に、材料集め。ホームセンターやネット通販を巡り、必要なパーツを一つ一つ揃えていきます。でも、「あ、このネジのサイズが合わない!」「このベアリングじゃダメだ!」なんてことが頻発する。そのたびに作業はストップ。そして、いざ組み立て。木材を切って、穴を開けて、ヤスリをかけて…。慣れない作業に悪戦苦闘し、気づけば部屋は木くずだらけ。家族からは冷たい視線…。なんてことも覚悟しなければなりません。

失敗は日常茶飯事です。モーターがうまく回らなかったり、回転がブレブレだったり。そのたびに原因を突き止め、分解しては組み立てる、という地獄のループ。正直、何度も「もう捨ててやろうか!」と思いました。この苦労、わかってくれますか…?

デメリットその2 安全性の確保は全部自己責任という恐怖

もう一つの、そして最も重要なデメリットが「安全性」です。市販の電動ろくろは、メーカーが安全性を確保してくれています。漏電対策、過熱防止、安定した構造。すべてが計算され、テストされています。

しかし、自作の場合はそのすべてが自己責任。特に、電気を扱う部分は本当に危険です。AC100Vの電源を直接扱うわけですから、配線を間違えればショートして火花が散るかもしれません。最悪の場合、火事や感電事故につながる可能性だってゼロではないんです。防水対策が不十分だと、水を使う陶芸では漏電のリスクが格段に上がります。考えただけでも、ゾッとしますよね。

また、構造的な安全性も問題です。高速で回転するターンテーブルが、もしも外れて飛んでいったら…?フレームの強度が足りなくて、作っている最中に崩壊したら…?そんな恐怖と常に隣り合わせなんです。「まあ、大丈夫だろう」という安易な考えが、大きな事故につながりかねません。自作に挑戦するということは、この「全責任を自分で負う」という覚悟が必要不可欠なのです。正直、このプレッシャーはかなり重いですよ。

いざ実践!電動ろくろ自作プロジェクトの具体的なステップ

さて、デメリットを聞いてもなお「やってみたい!」という情熱が消えない、勇敢なあなたへ。ここからは、私が実際に考え、調べ、そして頭を抱えた、電動ろくろ自作の具体的なステップについてお話しします。これはあくまで一例であり、私の思考の軌跡だと思ってください。これをベースに、あなたなりの最高のろくろを設計してみてください!

心臓部!モーター選びで9割決まるって本当?

電動ろくろの性能を左右する最も重要なパーツ、それは間違いなくモーターです。ここで何をチョイスするかで、完成するろくろの性格がほぼ決まってしまうと言っても過言ではありません。

まず考えたのが、YouTubeで見たような「洗濯機モーターの流用」。これは安上がりですが、正直、初心者にはハードルが高すぎます。防水性や感電のリスクを考えると、かなり怖い。なので、私は早々にこの案を却下しました。

次に候補に挙がったのが、通販サイトで手に入る汎用の「ACモーター」です。これに「インバーター」という速度制御装置を組み合わせるのが、自作ろくろの王道パターンのようです。インバーターを使えば、ペダル操作で回転数を滑らかにコントロールできる、本格的なろくろが作れます。ただ…このインバーターが、そこそこ高い!モーターと合わせると、結局2万円近くになってしまうことも。うーん、それでは自作のうまみが薄れてしまう…。

そこで私が行き着いたのが、「自動車のワイパーモーター」や「電動工具のモーター」を流用するというアイデアです。これらはDCモーターなので、比較的安価な「PWMコントローラー」という装置で速度制御が可能です。パワーはACモーターに劣るかもしれませんが、小さな器を作るくらいなら十分なはず。何より、安く済む!この「安さ」という魅力に、私は抗えませんでした。結局、中古のワイパーモーターを2000円でゲット。ここから私の本当の戦いが始まったのです。

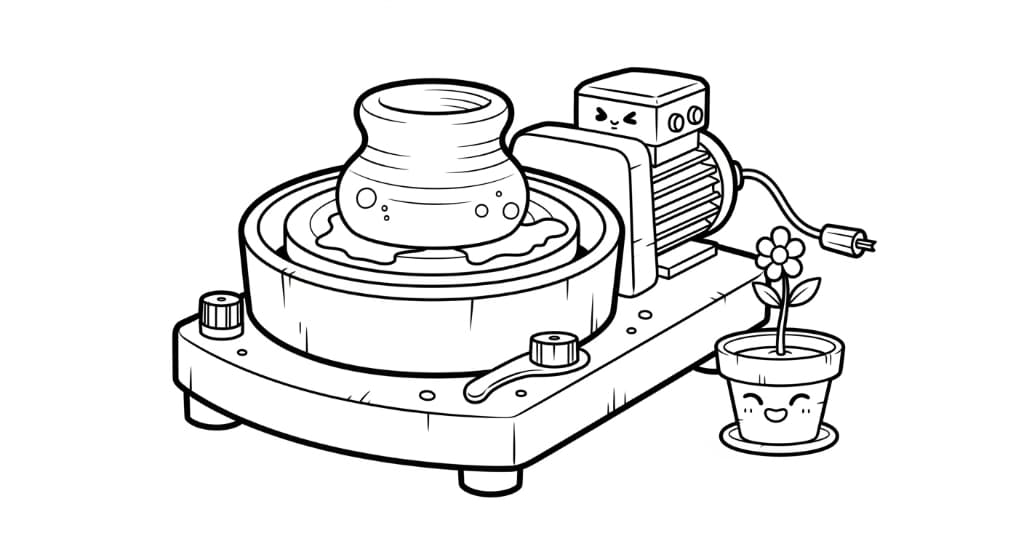

回転台(ターンテーブル)と本体フレームの設計図を考える

モーターが決まれば、次は全体の骨格となるフレームと、土を載せる回転台(ターンテーブル)の設計です。ここがDIYの腕の見せ所であり、センスが問われる部分でもあります。私は絵が下手なので、ノートに何度も何度もヘタクソな図を描いては消し、を繰り返しました。

ターンテーブルは、ろくろの「顔」です。ホームセンターで厚さ30mmくらいの木の板(集成材)を買ってきて、ジグソーで真円に切り出すことにしました。ここで重要なのが「芯出し」です。回転の中心が少しでもズレていると、もうブレッブレのろくろになってしまって話になりません。モーターの回転軸とターンテーブルの中心をいかに正確に接続するか。ここに全神経を集中させます。私は、モーター軸に合う「フランジカップリング」という金具を見つけて、それをターンテーブルの裏にネジでガッチリ固定する方法を選びました。

本体フレームは、加工のしやすさとコストを考えて、木材で作ることにしました。2x4(ツーバイフォー)材という、安くて丈夫な木材を組み合わせて箱型のフレームを作ります。モーターを固定する台座、ターンテーブルを支えるベアリング、そして全体のガタつきを抑えるための補強…。頭の中では完璧な設計図が出来上がっているんですが、実際に作ってみると、これがなかなかうまくいかないんですよねぇ。「あ、ここの寸法、5mm間違えた!」とか、「このネジじゃ短すぎる!」とか。ホームセンターと作業場を何往復したことか…。

意外な伏兵?防水と振動対策で泣かないために

設計と組み立てがある程度進んでくると、「もう完成したも同然!」と油断しがちです。しかし、待ってください。そこには恐ろしい伏兵が潜んでいます。それが「防水」と「振動」です。

陶芸は、水をたくさん使います。泥水(スラリー)が飛び散るのは当たり前。この泥水が、モーターや電気配線部分にかかったらどうなるでしょう?…そう、漏電や故障の原因になります。考えただけでも恐ろしいですよね。モーター部分には、プラスチックのケースを被せたり、シリコンコーキング剤で隙間を埋めたりと、これでもかというくらい防水対策を施す必要があります。特に、電源スイッチや速度コントローラーのつまみ周辺は念入りに。ここで手を抜くと、後で本当に泣くことになります。

そして、もう一つの強敵が「振動」です。モーターが回転すると、当然振動が発生します。この振動がフレーム全体に伝わると、ガタガタと大きな音を立てるだけでなく、ろくろの上の作品にまで影響を与えてしまいます。せっかく良い形ができたのに、振動で歪んでしまったら悲しすぎます。対策としては、フレームの足に防振ゴムを敷く、モーターの固定部分にゴムワッシャーを挟む、フレーム自体の重量を重くして安定させる、といった方法が考えられます。私も、試運転で発生した凄まじい振動と騒音に愕然とし、何度も改良を重ねる羽目になりました。

【参考プラン】廃材利用!超格安DIYろくろの構想

ここまで読んで、「やっぱりハードル高いな…」と感じた方もいるかもしれません。そこで、私が初期に考えていた、もっとシンプルで超格安なプランもご紹介します。これは、より実験的でワイルドな方法ですが、DIYの面白さが詰まっています。

まず、本体の核となるのは、壊れた扇風機です。扇風機の首振り機能に使われているギア付きモーターは、低速でトルク(回転する力)があるので、ろくろに向いているのでは?と考えました。これを分解してモーター部分だけを取り出します。

フレームは、家にあった古いスツール(丸椅子)を流用。座面の真ん中に穴を開け、モーターを逆さに取り付けます。回転台は、100円ショップで売っているアルミ製のパイ皿とか、丈夫なプラスチックの皿を加工して作ります。速度調整は…もう、オンかオフだけ!割り切る!シンプルイズベストです。ACアダプターをコンセントに繋いだら、一定の速度で回り続ける、という漢(おとこ)らしい仕様です。

もちろん、このプランではパワーも足りないし、速度調整もできないので、作れるものは限られるでしょう。でも、材料費はほぼゼロ。DIYの練習として、あるいは「電動ろくろって、こういう仕組みなんだ」と理解するための一歩としては、非常に面白い試みだと思いませんか?失敗を恐れずに、まずは身の回りにあるもので何か作ってみる。その精神こそが、DIYの醍醐味ですからね。

「やっぱり無理かも…」と心が折れそうなあなたへ贈る代替案

さて、自作ろくろのリアルな道のりをお話ししてきましたが、どうでしょう?「うわ、思ったより大変そう…」「自分には無理かも…」と、心がポッキリと折れる音が聞こえてきそうです。大丈夫、大丈夫。その気持ち、痛いほどわかります。自作だけが陶芸の楽しみ方じゃありません。ここで挫折せずに、もっと自分に合った方法を探してみましょう。賢い選択肢は、他にもたくさんあるんですから。

中古の電動ろくろを探すという賢い選択

自作の道を諦めた(あるいは、賢明にも回避した)あなたに、まずおすすめしたいのが「中古品を探す」という選択肢です。新品は高くても、中古なら手が届く価格で見つかることが結構あります。

狙い目は、メルカリ、ヤフオク、そしてジモティー。特に、引退する陶芸家さんや、趣味でやっていたけれど辞めてしまった人が、良質なろくろを格安で出品していることがあります。「動作確認済み」と書かれているものを選ぶのはもちろんですが、可能であれば出品者に「回転のブレはありませんか?」「異音はしませんか?」など、具体的な質問をしてみましょう。

私がチェックするポイントは、ターンテーブルの状態(傷や歪み)と、全体的なサビです。特に、モーター周りやペダルがサビだらけだと、内部にもダメージが及んでいる可能性があります。少し古いモデルでも、シンポや日本電産トーソクといった有名メーカーの製品は、作りがしっかりしていて頑丈なことが多いです。自作に費やすはずだった時間と労力を、優良な中古品探しに注ぎ込む。これは、非常にクレバーで現実的な判断だと思いますよ。

買う前に試す!陶芸教室やレンタルスペースの活用術

「いきなり買うのは、中古でもちょっと勇気がいるな…」という慎重派のあなた。素晴らしいです!その堅実さ、見習いたい。そんなあなたには、まず「レンタル」という形でお試ししてみることをお勧めします。

多くの陶芸教室では、会員向けに「フリータイム」や「自由制作」といった時間帯を設けていて、その時間は教室の電動ろくろを心ゆくまで使えます。月謝はかかりますが、様々なメーカーのろくろを使い比べできるという、とんでもないメリットがあるんです。「あ、このメーカーのろくろ、ペダルの踏み心地が最高!」「こっちのは静かだけど、ちょっとパワーが弱いかな?」なんて、実際に使ってみないとわからない発見がたくさんあります。

また、最近では「レンタル陶芸スペース」や「シェア工房」といった施設も増えてきました。時間単位で場所と機材を借りられるので、自分のペースで集中して制作したい人にはぴったりです。ここでじっくり電動ろくろと向き合ってみて、「やっぱり自分のろくろが欲しい!」という気持ちが確信に変わったら、その時こそ購入を検討すればいいんです。焦る必要は全くありません。むしろ、じっくり試す時間こそが、最高のろくろと出会うための近道なのかもしれません。

手回しろくろから始めるというのも、粋なもんですよ

最後に、もう一つの素敵な選択肢を。それは、「あえて手回しろくろを極める」という道です。電動ろくろに憧れる気持ちはよくわかります。でも、手回しろくろには、電動にはない奥深い魅力があるんです。

自分の手でろくろを回し、その回転の勢いを活かして土を成形していく。そこには、機械に頼らない、自分と土との濃密な対話があります。電動ろくろの均一な回転とは違い、自分の力加減で生まれるわずかな「揺らぎ」。その揺らぎが、作品に独特の温かみや味わいを与えてくれることもあります。何より、手回しろくろは数千円で手に入りますし、電源もいらないのでどこでも作業できます。静かだから、夜中でも気兼ねなく楽しめる。

電動ろくろが「スピードと効率」の道具だとしたら、手回しろくろは「じっくりと向き合う時間」を与えてくれる道具と言えるかもしれません。電動ろくろの自作に挑戦しようとしていたあなたなら、きっと手回しろくろの構造的な面白さや、そのシンプルな機能美にも惹かれる部分があるのではないでしょうか。一度、原点に立ち返ってみる。それもまた、とても粋な陶芸の楽しみ方だと思いますよ。

自作電動ろくろで作品は作れたのか?感動と苦笑いの初回転

数々の困難(と、家族の冷たい視線)を乗り越え、私の手元には、ついに一台の機械が誕生しました。武骨な木製のフレーム、中古のワイパーモーター、手作りのターンテーブル…。市販品のような洗練された姿とは程遠い、なんとも言えない「手作り感」満載の電動ろくろです。さて、こんな自作マシンで、本当に器なんて作れるのでしょうか?期待と不安が入り混じる中、運命の初回転の時がやってきました。

いざ、土殺し!…って、あれ?ブレがすごい!

作業台にドンと自作ろくろを設置し、買ってきたばかりの信楽の土をターンテーブルの中央に叩きつけました。「よし、やるぞ!」。足元のスイッチを入れると、「グォン…」という、お世辞にも静かとは言えない音を立ててモーターが唸りを上げます。おお、回った!回ってるぞ!

感動も束の間、土に手を触れた瞬間、私はある事実に気づきました。「ぶ、ブレる…!」。ターンテーブルが、微妙に、しかし確実に上下左右に揺れているんです。芯出しは完璧だったはずなのに!モーターの振動か?フレームの歪みか?原因はわかりませんが、とにかくブレる。

それでも、無理やり土殺し(土の中心を出し、粘土の固さを均一にする作業)を始めます。しかし、ブレのせいで土は言うことを聞かず、グニャグニャと踊り狂うばかり。普段、教室の高性能なろくろでいかに自分が助けられていたかを痛感しました。まるで、乗りこなせない暴れ馬のようです。「くそー!言うことを聞け!」と、半ばヤケクソで土を押さえつけ、格闘すること数十分。汗だくになりながら、なんとか土の中心を出すことができました。もうこの時点で、達成感がすごかったです(笑)。

試行錯誤の末に生まれた、愛おしい歪んだ器

暴れ馬のような自作ろくろとの格闘は続きます。湯呑みを作ろうと土に親指を沈めていくのですが、回転のブレのせいで、器のフチが波打ってしまうんです。厚みを均一にする「薄く挽く」という工程なんて、もはや神業の領域。何度も土を潰してはやり直し、そのたびに「やっぱり買うべきだったか…」という後悔が頭をよぎります。

しかし、不思議なもので、格闘しているうちにだんだんコツが掴めてきました。このろくろのブレの「クセ」を読み、揺れが一瞬収まるタイミングでスッと手を動かす。まるで、機械と対話しているような感覚です。そして、格闘の末に、ついに一つの小さな湯呑みが形になりました。

それは、お世辞にも上手とは言えない、少し歪んで、フチもガタガタの器でした。でも、なぜでしょう。その不格好な湯呑みが、今まで作ったどんな器よりも愛おしく見えたんです。このろくろのクセも、モーターの唸り音も、設計に悩んだ夜も、全部がこの小さな器に詰まっている。そう思うと、自然と笑みがこぼれていました。うん、作ってよかった。心から、そう思えた瞬間でした。

まとめ 電動ろくろ自作は「陶芸」そのものを深く知る最高の冒険だった

さて、私の電動ろくろ自作という、長く、そして泥臭い冒険譚にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。結局のところ、「電動ろくろは自作すべきか?」という問いに対する私の答えは、「万人には勧められないけれど、挑戦する価値は間違いなくある!」です。

もしあなたが、完成された道具を使って、効率よく美しい作品を作りたいのであれば、迷わず市販品を買いましょう。その方が時間も精神もすり減らすことなく、快適な陶芸ライフを送れます。しかし、もしあなたが「作る過程」そのものを楽しみたい、モノの仕組みを知りたい、そして誰とも違う自分だけの道具で作品を生み出してみたい、という少し変わった(失礼!)情熱を持っているのなら…。自作の道は、あなたにとって最高の遊び場になるはずです。

私がこのプロジェクトで得たのは、安上がりの電動ろくろだけではありませんでした。電気の仕組み、モーターの原理、木工の基礎、そして何より「うまくいかなくても、なんとかする」という問題解決能力。それは、ろくろの上の土を成形する技術とはまた違う、もっと根源的な「ものづくり」の楽しさでした。機械のブレと格闘することで、いかに土の中心を捉えることが重要かを、体で理解することもできました。皮肉なことに、電動ろくろを自作したことで、私は「陶芸」というものを、より深く知ることができたのです。

さあ、あなたはどうしますか?安全で快適な市販品という船に乗りますか?それとも、自分でイカダを組んで、未知の大海原へと漕ぎ出しますか?どちらの道を選んでも、その先には素晴らしい陶芸の世界が広がっています。あなたの創作活動が、最高に楽しいものでありますように!