大人の陶芸デビューは「子ども用の教室」が最強?

「新しい趣味、何か始めたいな…。あ、陶芸なんてどうだろう?でも、私すっごく不器用だし、芸術的なセンスなんてゼロだし…。本格的な教室って、なんだか怖そう…」

もしあなたが、ほんの少しでもこんな風に感じているなら、この記事はまさにあなたのために書きました。断言します。大人が、特に不器用さんや初心者さんが陶芸を始めるなら、選ぶべきは「子ども用の教室」です。え?子ども用?って思いましたか?うん、そうですよね。でも、これが本当に、本当に最高なんです。

難しい理屈は後回し!とにかく、土をこねて、形を作って、ゲラゲラ笑う。そんな子どもの頃に忘れてしまった「作るって楽しい!」という原始的な喜びを、心の底から思い出させてくれる場所。それが子ども向けの陶芸教室でした。この記事を読み終わる頃には、あなたもきっと、近所の親子陶芸教室を検索しているはず。私が保証します!失敗したっていいじゃない。むしろ歪んでるくらいが愛おしい。そんな、あなたの「最初の一つ」を作る冒険に、一緒に出かけましょう。

大人の陶芸デビューは子ども用の教室が最高なんです

いきなりですが、もう一度だけ言わせてください。大人が、全くの初心者が、おっかなびっくり陶芸の世界に足を踏み入れるなら、狙うべきは「子ども用の教室」です。これ、冗談でもなんでもなく、私の実体験からくる心の叫びなんですよ。なぜ私がここまで強くおすすめするのか。それは、大人がいつの間にか背負ってしまっている「あるもの」を、いとも簡単に取り払ってくれる場所だからです。

「上手く作らなきゃ」という呪いからの解放

大人向けの陶芸教室って、どんなイメージがありますか?静かな空間で、作務衣(さむえ)を着た先生がいて、生徒さんたちは真剣な顔でロクロを回している…。もちろん、そういう素敵な教室もたくさんあります。でも、初心者にとっては、この「真剣な空気」が、時としてとんでもないプレッシャーになるんですよね。

私も昔、一度だけ大人向けの体験教室に行ったことがあるんです。周りの人たちは、なんだかもう手慣れた感じでスイスイお茶碗とか作っちゃってる。焦る私。「え、えっと、厚さはこのくらいで…?」「先生、この形、変じゃないですか…?」って、もう質問攻め。先生は優しく教えてくれるんだけど、心のどこかで「ああ、私、ダメな生徒だ…」って落ち込んじゃって。楽しむ余裕なんて、正直これっぽっちもありませんでした。

一方で、子ども向けの教室を覗いてみてください。そこはもう、カオスです(笑)。「せんせー!見て見て!うんちできたー!」「ギャハハ!〇〇ちゃんのやつ、潰れたー!」なんて声が飛び交う、自由で、やかましくて、最高にクリエイティブな空間。彼らの辞書に「失敗」なんて言葉はありません。ぐちゃぐちゃになったら、また丸めてこねればいい。そのくらいのノリなんです。この「上手く作らなきゃ」という呪いから解放された瞬間、人は本当に自由になれる。陶芸って、本来はこういうものなんじゃないか?って、衝撃を受けました。評価を気にせず、ただただ目の前の土と戯れる。この感覚こそ、大人が忘れてしまった宝物なんだと思います。

道具も工程も超シンプル!だからこそ本質に集中できる

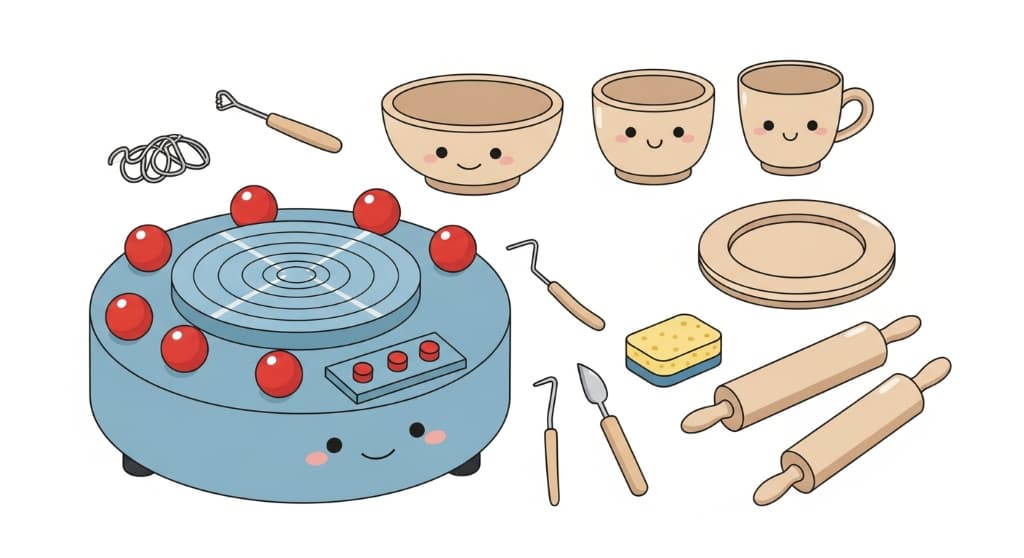

本格的な陶芸って、道具がめちゃくちゃ多いイメージありませんか?電動ロクロはもちろん、いろんな形のカンナ、コテ、シッピ、弓…名前を聞いただけでも「うっ…」ってなりますよね。もちろん、それらを使いこなして美しい作品を生み出すのは素晴らしいことです。でも、初心者がいきなりそれをやろうとすると、道具の使い方を覚えるだけで一日が終わっちゃう、なんてことにもなりかねません。

その点、子ども向けの教室は驚くほどシンプル。基本は「手びねり」です。使うのは、自分の手と、せいぜい竹串やヘラくらい。粘土の塊を渡されて、「はい、好きなもの作っていいよー!」でスタート。これだけ。…え?これだけ?って思いますよね。でも、このシンプルさが、実はものすごく重要なんです。

余計な情報がないから、私たちは土そのものに集中できる。「あ、この土、ひんやりして気持ちいいな」「強く握ると指の跡がつくんだ」「伸ばしていくと、だんだん薄く、繊細になっていく…」そんな、一つ一つの感覚を、全身で味わうことができるんです。難しい技法や理屈は一旦忘れて、「こねる」「まるめる」「のばす」「くっつける」という、最も原始的で基本的な動作に没頭する。これこそが、陶芸の面白さの原点であり、本質なんじゃないかなと私は思うんです。ロクロを使いこなすのは、この「土との対話」に慣れてからでも、全然遅くない。むしろ、その方がずっと深く陶芸を楽しめるはずですよ。

私が体験した「カオスで最高な」子ども陶芸教室の一日

言葉で説明するよりも、私が実際に体験した、ある日の出来事をお話しするのが一番伝わるかもしれませんね。あれは、去年の夏休みだったかな。小学生の甥っ子が「陶芸やりたい!」と言い出し、保護者としてしぶしぶ付き添いで行った、とある市民センターの親子陶芸教室での話です。正直、最初は「面倒くさいな…」くらいにしか思っていませんでした。でも、この一日が、私の陶芸に対する価値観を180度変えることになるなんて、その時は知る由もなかったんです。

教室のドアを開けたら、そこは粘土の無法地帯だった

教室のドアをガラッと開けた瞬間、私の目に飛び込んできたのは、想像を絶する光景でした。まず、鼻をつく土の匂い。そして、子どもたちの「わー!」「きゃー!」という歓声と、床に飛び散った粘土の破片。壁には、誰が作ったのか分からない、前衛的すぎる謎のオブジェが飾られていて…。まさに、粘土の無法地帯。私の心の中の「きちんとしなきゃ星人」が、「うわっ…無理…」と悲鳴をあげました(笑)。

先生は、人の良さそうなおばあちゃん先生。「はーい、みんな、汚してもいいからねー!どんどんやっちゃえー!」とニコニコしているだけ。最初は戸惑うばかりの私。甥っ子はというと、水を得た魚のように粘土の塊に飛びつき、一心不乱に何かを作り始めました。周りを見渡せば、お父さんもお母さんも、子どもと一緒になって粘土だらけ。最初は「お子さんの付き添いで…」みたいな顔をしていた大人たちが、気づけば誰よりも真剣な顔で土をこねているんです。

その熱気に当てられて、私も「…まあ、いっか」とエプロンを締め、おそるおそる粘土に手を伸ばしました。ひんやりと湿った土の感触が、なんだかものすごく懐かしい。気づけば、私も周りの喧騒なんて忘れて、夢中で土をこねていました。

甥っ子の「へんてこ恐竜」に完敗した話

さて、せっかく作るなら、と私は「ちゃんと使える、ちょっとお洒落な小皿」を目指すことにしました。YouTubeで見た知識を総動員して、底を平らにして、縁を立てて…と、四苦八苦。でも、これがまあ、上手くいかない!厚さはバラバラになるし、縁はフニャフニャに歪むし、理想とは程遠い、いびつな物体が出来上がっていきます。「ああ、もう!やっぱり私にはセンスがないんだ…」と、どんどん落ち込んでいきました。

その時です。隣で作業していた甥っ子(当時小学2年生)が、「おばちゃん、見て!ティラノサウルス!」と、完成した作品を突き出してきました。それは、お世辞にも上手いとは言えない、グニャグニャの塊。でも、なぜか、ものすごい生命力に溢れていたんです。大きく開けた口、無駄に太い尻尾、アンバランスな手足。デタラメなんだけど、そこには「オレは最強の恐竜だ!」という、作り手の魂みたいなものが、確かに宿っていました。

その瞬間、私は自分の作っていた「小ぎれいなだけの小皿」が、ひどくつまらないものに思えてきて。…完敗でした。完全に、甥っ子のへんてこ恐竜に負けたんです。上手いとか下手とか、使えるとか使えないとか、そんなちっぽけな物差しで作品を見ていた自分が、恥ずかしくなりました。アートって、こういうことなのかもしれない。理屈じゃなく、衝動。計算じゃなく、魂。甥っ子の恐竜は、私に大切なことを教えてくれた、最高傑作だったんです。

先生の魔法の言葉「失敗なんてないよ、全部“味”だから」

結局、私の小皿は最後まで歪んだままでした。焼き上がったら、さらに歪むかもしれない。しょんぼりしている私を見て、あのおばあちゃん先生が近づいてきました。「あら、いいじゃない!この歪みが、世界に一つしかないっていう証拠だよ」とニコリ。続けて、「陶芸にね、失敗なんて一つもないの。ぜーんぶ、その作品の“味”になるんだから。あなたが作ったっていう、大事な記録なのよ」と言ってくれたんです。

…もう、涙が出そうでした。今まで「失敗だ」と思っていたものが、全部「味」だって。そう言われた瞬間、目の前のいびつな小皿が、急に愛おしく見えてきたから不思議です。そうか、これでいいんだ。これが「私」なんだ、と。

子どもたちは、そもそも「失敗」なんて概念を持っていません。形が気に入らなければ、またぐしゃっと潰して丸めて、新しい何かを作り始めるだけ。その軽やかさ、その前向きさ。大人が失ってしまった、一番大切なメンタリティかもしれません。この日以来、私の陶芸ライフのモットーは「失敗なんてない、全部“味”!」になりました。この言葉は、今でも私にとって、大切なお守りです。

大人が子ども用陶芸教室を選ぶべき、もうちょっと真面目な理由

さて、ここまで私の個人的な体験と熱量だけで突っ走ってきましたが、子ども用教室を選ぶメリットは、感情論だけじゃないんです。もう少し冷静に、現実的な視点からも、その魅力を解説させてください。趣味として長く続けていくことを考えると、こういう視点も結構大事だったりしますからね。

料金がリーズナブルで始めやすいという現実

趣味を始めるとき、やっぱり気になるのは「お金」のことですよね。特に陶芸は、材料費や焼成費(窯で焼く代金)がかかるので、ちょっとお高めなイメージがあるかもしれません。実際、大人向けの本格的な教室だと、月謝が1万円を超えたり、入会金が必要だったりすることも少なくありません。

ところが、子ども向けの教室や親子教室は、驚くほどリーズナブルな場合が多いんです。私の行った市民センターの教室なんて、材料費込みで1回2,000円くらいでした。マジか、と。もちろん場所によりますが、大人向けコースの半額以下、なんてこともザラにあります。

さらに嬉しいのが、単発で参加できる「体験教室」や「ドロップイン形式」が多いこと。「月謝を払って毎週通うのはハードルが高いな…」という人でも、気の向いた時だけ参加できる気軽さがあります。これって、めちゃくちゃ大事じゃないですか?「ちょっと試してみて、合わなかったらやめればいいや」くらいの軽い気持ちで始められる。このハードルの低さが、新しい一歩を踏み出す勇気をくれるんですよね。お財布に優しいって、正義です。うん。

「教え方」がめちゃくちゃ丁寧で分かりやすい

これも、地味に、いや、ものすごく大きなメリットです。子ども向けの教室の先生は、当然ながら「子どもに理解させるプロ」です。専門用語なんて一切使いません。代わりに、感覚的で、直感的で、誰にでも分かる言葉で教えてくれます。

例えば、「粘土を菊練りして空気を抜いて…」なんて言われても、初心者は「きくねり…?なにそれ美味しいの?」状態ですよね。でも、子ども向け教室なら、「粘土の中にいる悪い空気をやっつけるぞー!お相撲さんみたいに、うーん!って押して、くるって回すんだ!」みたいな感じ。…え、めちゃくちゃ分かりやすくないですか?

「ヘビさんを長ーく作ってね。そのヘビさんを、お団子の上にとぐろを巻かせて、お城みたいに積み上げていこう!」これは「紐作り」という技法の説明です。大人向けの教室で「ロクロを使わずに、粘土の紐を積み上げて器の形を作る技法です」と説明されるより、100倍イメージが湧きます。こういう「翻訳力」が、初心者にとっては神様からの助け舟みたいにありがたいんです。頭で考えるより先に、体が動く。感覚で覚えられるから、上達も早い気がします。少なくとも、私はそうでした。

意外と本格的?子ども向けと侮れない教室選びのポイント

「でも、子ども用って言っても、結局は粘土遊びレベルでしょ?」と思う方もいるかもしれません。それは、半分正解で、半分間違いです。確かに、お遊び感覚の教室もあります。でも、探してみると「子ども向け」と銘打ちながら、設備は超本格的!という工房もたくさんあるんです。

ちゃんとした大きな電気窯やガス窯があって、釉薬(ゆうやく:焼き物の表面にかけるガラス質の薬品)の種類も豊富で、色選びから楽しめる。そんな教室だって、実は結構あります。そういう場所なら、手びねりの基礎から始めて、慣れてきたらロクロに挑戦させてもらえる…なんてことも。

じゃあ、どうやって良い教室を見つけるか?いくつかポイントがあります。まずは、教室のホームページやSNSをチェック。作品の写真がたくさん載っているはずです。子どもたちの自由な作品と一緒に、大人が作ったような、ちょっと本格的な作品も載っていれば、かなり期待できます。あとは、口コミサイトの評判を見たり、一番いいのは、やっぱり「体験教室」に参加してみることですね。先生の雰囲気、教室の空気感、他の生徒さんの様子。こればっかりは、実際に行ってみないと分かりませんから。

ちなみに、「親子参加OK」をうたっている教室は、大人一人の参加もウェルカムな場合が多いです。「子どもに混じって一人だけ大人って、気まずくないかな…」という心配も、案外取り越し苦労だったりしますよ。

さあ、粘土をこねたくなってきたあなたへ

どうでしょう?ここまで読んで、少しは「子ども用陶芸教室、アリかも…」と思っていただけましたか?もし、あなたの心の中の「やってみたい!」という小さな炎が、少しでも大きくなっていたら、私は本当に嬉しいです。その炎を消さないうちに、具体的な一歩を踏み出してみましょう!大丈夫、難しく考える必要は全くありません。

まずは「体験教室」の予約から!探し方のコツ

思い立ったが吉日!今すぐスマホやパソコンで検索してみましょう。検索窓に入れるキーワードは、こんな感じです。

「〇〇(あなたの住んでいる地域名) 陶芸 子ども 体験」

「〇〇(地名) 陶芸 親子教室」

「〇〇(地名) 陶芸 手びねり 初心者」

地域のカルチャーセンターや公民館のウェブサイトを覗いてみるのもおすすめです。意外な穴場が見つかるかもしれません。個人の作家さんが自宅工房で開いている、アットホームな教室も素敵ですよね。

いくつか候補が見つかったら、電話やメールで問い合わせてみましょう。「全くの初心者で、不器用なんですが、大人一人でも参加できますか?」って、正直に聞いちゃえばOKです。きっと、どの教室の先生も優しく迎えてくれますよ。予約が取れたら、あとは当日を待つだけ。ドキドキしますね!でも、そのドキドキも楽しみの一つです。

準備するものは「遊び心」だけ!…と言いたいけど一応

陶芸教室に行くのに、特別な準備はほとんどいりません。一番大事な持ち物は、さっきも言った「上手く作ろう」という気持ちを家に置いてきた、「遊び心」です!…と、まあ格好つけて言いたいところですが、現実的な持ち物も一応お伝えしておきますね。

服装: とにかく汚れてもいい服!これ絶対。粘土の泥は、意外と落ちにくいです。捨ててもいいTシャツとジーパンみたいな格好が最強です。エプロンは貸してくれるところも多いですが、念のため確認を。

爪: 短く切っておきましょう。長いと粘土に爪跡がついてしまったり、爪の間に粘土が入り込んで大変なことになります。

タオル: 手を拭くためのタオルは必須です。

髪留め: 髪の長い方は、作業の邪魔にならないようにまとめておくと快適です。

持ち帰り用の箱や袋: 作った作品をその日に持ち帰る場合、形が崩れないように入れるための箱や、大きめのエコバッグがあると便利です。

これくらいかな。でも、本当に、本当に一番大切なのは「楽しむぞ!」という気持ち。それさえあれば、忘れ物があってもなんとかなります。たぶん。

まとめ 土に触れる原始的な喜びを、もう一度思い出そう

さて、ここまで本当に長く、私の熱量に任せて語ってきました。結論は、もうお分かりですよね。大人の陶芸デビュー、特に「不器用だから…」「センスがないから…」と二の足を踏んでいるあなたにこそ、私は声を大にして「子ども用の教室へ行ってみて!」と伝えたいのです。

そこには、大人向けの教室にあるような、ピリッとした緊張感や「上手くあらねば」というプレッシャーはありません。代わりに、失敗を笑い飛ばす自由な空気と、理屈抜きの「作るって楽しい!」という純粋な喜びが満ち溢れています。料金はリーズナブルで始めやすく、教え方は専門用語を使わないから超分かりやすい。まさに、初心者のための天国のような場所なんです。

私たちが子どもの頃、夢中になって泥団子を作ったり、砂場で山やトンネルを掘ったりした記憶はありませんか?あの時、誰かに評価されるためでも、何かの役に立てるためでもなく、ただただ土に触れることが楽しくて、時間を忘れて没頭していましたよね。陶芸の魅力の根っこは、きっとそこにあるんだと思います。

上手い下手なんて、本当にどうでもいい。あなたが土と向き合い、自分の手で形を生み出す。そのプロセスそのものが、最高にクリエイティブで、心を癒やしてくれる時間なんです。いびつに歪んだお茶碗も、なんだかよく分からないオブジェも、全部あなたが作った、世界に一つだけの愛おしい作品。それって、ものすごく素敵なことだと思いませんか?

この記事が、あなたの重い腰を「えいっ」と持ち上げる、小さなきっかけになったなら、こんなに嬉しいことはありません。さあ、まずは検索から。あなたのすぐそばに、新しい世界の扉が待っていますよ。