え、陶器に紙ヤスリ?初心者必見、サンドペーパーで作品が劇的に変わる魔法

せっかく時間と愛情を込めて作った世界に一つだけの陶器。なのに、完成した作品の裏側(高台)がザラザラで、テーブルに置くたびに「キィィ…」なんて嫌な音がしたり、大切な家具に傷がついたり…。そんな悲しい経験、ありませんか? もしくは、これから陶芸を始めるにあたって、そんな失敗は絶対にしたくない!と思っていませんか?

わかります、その気持ち。私もそうでした。実は、そのお悩み、たった数百円で買える「サンドペーパー」一枚で、嘘みたいに解決するんです。え?陶器にヤスリなんてかけたら割れちゃうんじゃないの?って思いますよね。大丈夫。正しい使い方さえ知れば、あなたの作品はまるで売り物のように、手触りも見た目も格段にレベルアップします。

この記事では、なぜサンドペーパーが必要なのか、どんな種類を選べばいいのか、そして具体的な磨き方の手順まで、私の失敗談も交えながら、余すところなくお伝えします。この記事を読み終える頃には、あなたはサンドペーパーを片手に、自分の作品を愛おしく磨き始めているはず。その一手間が、あなたの陶芸ライフを何倍も豊かにしてくれることをお約束しますよ。

陶器にサンドペーパーは絶対に使ったほうがいい

いきなり核心から言いますが、もしあなたが陶芸を少しでも長く、そして深く楽しみたいと思っているなら、サンドペーパーは絶対に使うべきです。もう一度言います、絶対に、です。これをやるかやらないかで、作品の完成度は天と地ほど変わります。

これは脅しでも何でもなく、愛情です。せっかく生まれた我が子(作品)を、最高の状態で世に送り出してあげたいじゃないですか。そのための、いわば「最後の身だしなみ」が、サンドペーパーがけなんです。

なぜサンドペーパーが必要なのか?恐怖の高台ザラザラ問題

陶芸教室で作った初めての湯呑み。焼き上がりの連絡を受けて、ワクワクしながら受け取りに行きました。素朴だけど、自分の手で作った形、想像していたよりもずっと素敵な色。もう、感動ですよね。家に飛んで帰って、早速その湯呑みでお茶を淹れ、お気に入りの木のダイニングテーブルに置いた、その瞬間でした。

「キッ…」

え?今、なんか嫌な音しなかった? 恐る恐る湯呑みを持ち上げてみると…そこには、細く、しかし確実な白い線が一本。ぎゃーーーー!ですよ、本当に。お気に入りのテーブルに傷が!犯人は、まぎれもなく私の可愛い湯呑みの裏側、高台でした。触ってみると、まるで軽石のようにザラザラ、ガサガサ。これが原因だったのか…と。

陶器の高台部分は、作品を支えるために釉薬をかけずに焼くことが多いんです。そのため、土が焼き締まっただけの、いわば「素」の状態で、どうしてもザラザラした仕上がりになってしまうんですね。これをそのままにしておくと、私のようにテーブルを傷つけるだけでなく、器を重ねて収納したときに、上の器が下の器の表面を傷つけてしまう…なんていう二次災害まで引き起こします。もう、悲劇の連鎖ですよね。この「高台ザラザラ問題」を解決してくれる救世主、それこそがサンドペーパーなんです。

「でも、陶器にヤスリって割れそう…」その心配はご無用です

「硬い陶器に、紙ヤスリなんてかけたら、パリンッていっちゃいそう…」わかります、わかりますよ、その気持ち!私も最初はめちゃくちゃ怖かったです。せっかく焼き上がった作品を、自分の手で壊してしまうんじゃないかって。でも、安心してください。本焼きを終えた陶器は、皆さんが想像している以上に、ずっと硬くて丈夫です。もう、ほとんど石みたいなもの。だから、ちょっとやそっとヤスリでこすったくらいでは、ビクともしません。

むしろ、この一手間を怖がってやらないことの方が、よっぽど「もったいない」と私は思います。考えてみてください。お店で売っている素敵な器って、裏側も滑らかで、テーブルに置いてもスッと滑るように置けますよね?あれは、作家さんが一つひとつ、丁寧にヤスリがけをして仕上げているからなんです。

この一手間をかけるかどうか。それが、どこか素人っぽさが残る作品と、お店に並んでいても遜色のない、洗練された作品との大きな分かれ道だと言っても過言ではありません。最初は少し勇気がいるかもしれません。でも、一度やってみれば「なーんだ、こんなことか!」と思えるはず。そして、その仕上がりの美しさに、きっと感動しますよ。これはもう、やるしかないですよね?

どんなサンドペーパーを選べばいいの?陶芸用ヤスリの種類と選び方

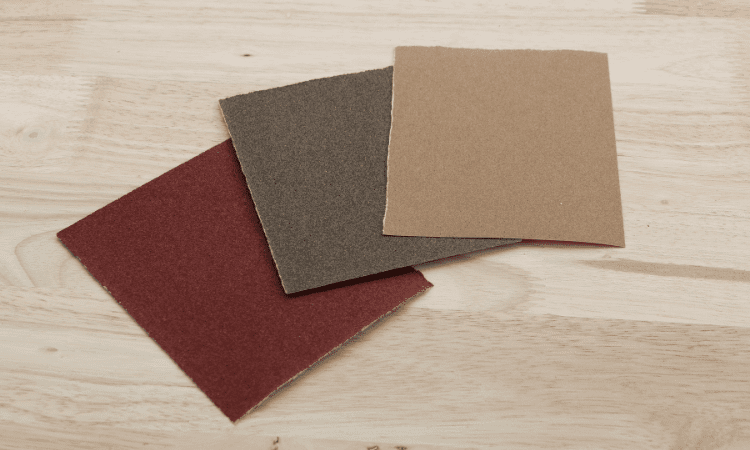

さて、サンドペーパーの重要性がわかったところで、次にぶつかるのが「で、どんなヤスリを買えばいいの?」という問題。ホームセンターのヤスリコーナーに行くと、もう、目がチカチカするくらいの種類が並んでいて、途方に暮れてしまいますよね。大丈夫。陶芸で使うサンドペーパーは、実はそんなに多くの種類は必要ありません。まずは基本を押さえて、そこからステップアップしていきましょう。

まずはこれだけ!基本の「耐水ペーパー」を揃えよう

結論から言うと、初心者のあなたがまず手に入れるべきは「耐水(たいすい)ペーパー」です。その名の通り、水に濡らして使うことができる紙ヤスリのこと。なぜ水に濡らす必要があるのか?それには、ちゃーんと理由があるんです。

一番の理由は、削ったときに出る粉塵が飛び散るのを防ぐため。陶器の粉、つまり粘土の粉を乾いた状態でたくさん吸い込んでしまうと、「珪肺(けいはい)」という病気になるリスクがある、なんて話を聞いたことありませんか?ちょっと怖い話をしちゃいましたが、プロは毎日大量に扱うからこその話で、趣味でやる分には過剰に心配する必要はないかもしれません。でも、体に良くないのは事実。水で濡らしながら作業する「水研ぎ(みずとぎ)」をすれば、粉が水に混ざって飛び散らないので、とっても安全なんです。それに、ヤスリの目に粉が詰まる「目詰まり」も防げるので、作業効率もアップするんですよ。一石二鳥、いや三鳥くらいのメリットがあります。

で、どのくらいの粗さ(番手と言います。数字が小さいほど粗く、大きいほど細かい)を揃えればいいかというと、まずは「#240」「#400」「#800」の3種類くらいあれば十分です。ホームセンターで1枚100円もしないくらいで売っていますし、ネットでセットで買うのも便利ですよ。いきなり全種類揃えようと意気込まなくても大丈夫。まずはこの3枚から、あなたの「ツルツル陶器ライフ」をスタートさせてみましょう!

もっとこだわりたい人へ!ダイヤモンドヤスリという選択肢

耐水ペーパーでの作業に慣れてきて、「もっと効率よく、もっとツルツルにしたい!」という欲が出てきたら…おめでとうございます。あなたはもう立派な「陶芸沼」の住人です。そんな向上心あふれるあなたにおすすめしたいのが、「ダイヤモンドヤスリ」。

名前からして、もう強そうですよね(笑)。その名の通り、ヤスリの表面に工業用の細かいダイヤモンドの粒が電着されていて、研磨力がとにかくすごい。耐水ペーパーでゴシゴシやってもなかなか削れないような、硬く焼き締まった磁器土なんかでも、スイスイ削れてしまいます。それに、紙じゃないので破れないし、耐久性も抜群。長く使えることを考えれば、コスパは決して悪くないかもしれません。

ただ、お値段は耐水ペーパーに比べるとぐっと上がります。数千円するものがほとんどなので、最初からこれを買う必要は全くありません。あくまで「もっとこだわりたい人向け」の、いわばステップアップアイテムです。まずは耐水ペーパーで基本をマスターして、自分の作る作品の傾向(すごく硬い土を使う、とか)に合わせて、いつか手に入れてみる…くらいの気持ちでいるのがちょうどいいと思います。まあ、道具に凝りだすと止まらなくなるのが、趣味の醍醐味だったりもしますけどね!

実践!サンドペーパーを使った正しい磨き方講座

さあ、道具も揃いました。いよいよ、あなたの手で作品を最高の一品に仕上げる時がやってきましたよ!ここからは、具体的な磨き方の手順を、ステップバイステップで解説していきます。最初はちょっとドキドキするかもしれませんが、この通りにやれば絶対に失敗しません。むしろ、自分の手で作品がどんどん美しくなっていく過程に、夢中になってしまうはずです。準備はいいですか?

準備するものリスト 意外と家にあるものでOK

まずは準備から。でも、特別なものはほとんどいりません。

耐水ペーパー: 先ほど紹介した#240、#400、#800など、粗さの違うものを数種類。

水を入れる容器: 洗面器や、100均で売っているようなタッパー、なんなら使わなくなったどんぶりでもOK。

タオル: 汚れてもいい古タオルを数枚。作品を拭いたり、作業場所が濡れるのを防いだりします。

マスク: 水研ぎなので基本的には粉は舞いませんが、念には念を入れて。安心感が違います。

磨きたいあなたの作品: 主役を忘れちゃいけませんね!

どうです?ほとんど家にあるもので揃いそうじゃないですか?作業場所は、お風呂場やベランダ、庭先なんかがおすすめです。もし室内でやるなら、テーブルに新聞紙やビニールを敷いて、水がこぼれてもいいように準備しておきましょう。さあ、役者は揃いました。ここからが本番ですよ!

STEP1 水につけて粗い番手から磨き始める

まずは、一番粗い番手の耐水ペーパー(ここでは#240としましょう)を、使いやすい大きさにハサミでカットします。手のひらサイズくらいが扱いやすいかな。そして、それを水を入れた容器にジャボン!と浸します。数分つけて、紙がしんなりしたら準備完了です。

さあ、いよいよ磨いていきますよ。片手に作品を持って、もう片方の手で耐水ペーパーを持ち、高台の底面を優しく、でも着実に磨いていきます。この時のコツは、円を描くようにクルクルと、均一に力をかけること。一箇所だけを集中してやると、そこだけ凹んでしまいますからね。

最初は「ゴリゴリッ」「ジャリジャリッ」という、ちょっと不安になるような音がするかもしれません。でも大丈夫、それが正解の音です!硬い土の表面が削れている証拠。時々、指で触って確かめてみてください。一番大きな引っかかりや、ザラザラの突起がなくなって、全体がなんとなく滑らかになったな、と感じたら、最初のステップはクリアです。焦らず、じっくり、作品と対話するように進めていきましょう。

STEP2 番手を上げてツルツルを目指す

粗い番手で大きな凹凸が取れたら、次は番手を上げて、表面をさらに滑らかにしていきます。今度は#400の耐水ペーパーの出番です。これも同じように水に浸してから使います。

さっき#240で磨いた時についた、細かい磨き傷を消していくようなイメージです。先ほどよりもずっと軽い力で、優しく磨いてあげてください。するとどうでしょう。さっきまでの「ゴリゴリ」という音が、「シャリシャリ…」「スルスル…」という、心地いい音に変わってくるはずです。この感覚の変化、たまらなくないですか?自分の手で、作品がどんどん洗練されていくのが実感できる瞬間です。

#400で全体が滑らかになったと感じたら、いよいよ仕上げの#800です。ここまで来ると、もうほとんど音はしません。「サー…」という静かな摩擦音がするくらい。高台の角の部分(面取りと言います)も、この段階で軽く撫でてあげると、口当たりならぬ「テーブル当たり」が、より一層優しくなりますよ。触った時の感触は、もう「スベスベ」を通り越して「トゥルトゥル」!この感動、ぜひ味わってほしいです。

STEP3 仕上げと確認 ここまでやれば完璧!

最後の番手まで磨き終わったら、お疲れ様でした!でも、あともうひと仕事だけ。作品についた削りカスや泥を、きれいな水で丁寧に洗い流してあげましょう。細かい部分にカスが残っていることがあるので、指で優しくこするように洗うのがポイントです。

そして、タオルで優しく水気を拭き取り、完全に乾かします。ドライヤーの冷風なんかを軽く当ててあげると早く乾きますね。

さあ、完全に乾いた状態で、最終チェックです。あなたの指先が、最高のセンサー。高台の表面を、そっと撫でてみてください。どうですか?あの忌まわしいザラザラが嘘みたいに消えて、うっとりするような滑らかな手触りになっているはずです。念のため、乾いた布の上などを滑らせてみて、引っかかりがないかも確認しましょう。

完璧だ!と思えたら、これにて全工程終了。お疲れ様でした!あなたの手によって、作品は真の完成を迎えたのです。この達成感、もはやプライスレス。この一手間を知っているだけで、あなたの作品は、そしてあなたの陶芸ライフは、間違いなくワンランク上のステージに進むことができます。

注意!サンドペーパーを使うときの落とし穴

ここまでサンドペーパーの素晴らしさを熱弁してきましたが、使い方を間違えると、せっかくの作品を台無しにしてしまう可能性もゼロではありません。まさに天国と地獄。そうならないために、ここでは「これだけは絶対に守って!」という注意点を2つ、お伝えします。ここ、テストに出ますよ!(笑)

釉薬がかかっている部分は絶対に磨かないこと

これはもう、絶対の絶対にお願いします。サンドペーパーで磨いていいのは、あくまで高台の裏側など、釉薬がかかっていない「土見せ(つちみせ)」の部分だけです。

釉薬というのは、色のついたガラス質の膜のようなもの。このガラス質のツヤツヤ、キラキラした部分をサンドペーパーでこすってしまったら…どうなるか、想像つきますよね?そうです、無数の傷がついて、せっかくの美しい光沢が失われ、白っぽく曇ってしまいます。まるで、透明なガラスをヤスリでこするようなもの。一度傷ついた釉薬の輝きは、もう二度と元には戻りません。想像しただけで悲劇です。

磨いているうちに、うっかり指が滑って釉薬部分をこすってしまった…なんてことがないように、作業は慎重に。もし心配なら、釉薬と土見せの境目にマスキングテープを貼って保護してあげるのも、とても有効な方法ですよ。とにかく、「磨くのは土だけ!」これを肝に銘じておいてください。

粉塵対策はしっかりと!健康第一です

これも、とても大切なことです。先ほども少し触れましたが、陶器を削った際に出る粉塵は、吸い込まないに越したことはありません。だからこそ、「水研ぎ」が基本中の基本なんです。

「ちょっとだけだから、乾いたままやっちゃえ」なんていう横着は、絶対にダメです。面倒くさがらず、必ずペーパーと作品を水で濡らしながら作業してください。自分の体を守るためです。そして、作業中は換気をすることも忘れずに。窓を開けたり、換気扇を回したり。お風呂場で作業するなら、換気扇を「強」にしておくのがおすすめです。

楽しいはずの趣味で、健康を損なってしまったら、元も子もありませんからね。うん、本当に。安全に、そして健康的に。これが、長く楽しく陶芸を続けるための、何よりの秘訣だと私は思っています。道具を大切にするのと同じくらい、自分の体も大切にしてあげてくださいね。

まとめ サンドペーパー一枚で、あなたの陶芸ライフはもっと豊かになる

さて、ここまで陶器作りにおけるサンドペーパーの重要性について、語ってきました。もう、サンドペーパーなしの陶芸なんて考えられなくなっていませんか?なっていてくれたら、嬉しいです。

たった一枚の耐水ペーパー。数百円の投資です。でも、その一枚がもたらしてくれる価値は、値段以上のものであることを、私は確信しています。自分の手でザラザラだった高台をツルツルに磨き上げる。その行為は、ただの「作業」ではありません。自分の作品と向き合い、対話し、最後の愛情を注ぎ込む、とてもクリエイティブで満たされた時間です。

磨き上げた器は、もうテーブルを傷つけません。安心して毎日使うことができます。重ねて収納しても、他の器を傷つける心配もありません。そして何より、手にするたびに、その滑らかな手触りが、作り手であるあなたの心を誇らしさで満たしてくれるはずです。見た目も、使い心地も、そして作り手としての満足度も。すべてが、サンドペーパー一枚で劇的に変わるんです。

もしあなたが今、焼き上がったばかりの作品を手に、「なんだか裏側がザラザラだな…」と感じているなら、チャンスです。今すぐホームセンターかネット通販で、耐水ペーパーを手に入れてみてください。そして、この記事を参考に、あなたの手で作品を最高の状態に仕上げてあげてください。その一手間が、あなたの陶芸を、もっともっと楽しく、奥深いものにしてくれるはずですから。あなたの作品が、最高の輝きを放つことを、心から願っています。