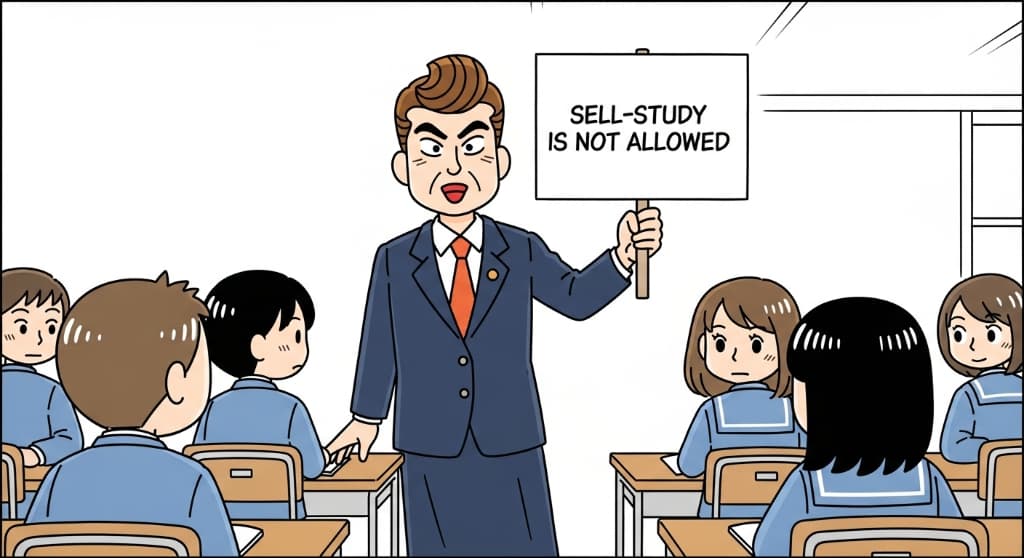

陶芸を独学で始めるのはNG!遠回りしたからこそ伝えたい、本気で楽しむための第一歩

「自分の手で、世界に一つだけの器を作ってみたい」

そんな素敵な思いを抱いて、今まさに「陶芸 独学」と検索したあなたへ。この記事にたどり着いてくれて、本当に良かったです。なぜなら、私はあなたに過去の私と同じ失敗をしてほしくないから。結論から言いますね。陶芸の独学は、はっきり言っておすすめしません。いや、むしろ絶対にNGです。時間も、お金も、そして何より「陶芸って楽しい!」という一番大切な気持ちまで失いかねない、イバラの道だからです。

「え、でもYouTubeとか本とかあるし、なんとかなるでしょ?」そう思いますよね。私もそうでした。でも、その先には想像以上の壁が待ち構えています。この記事では、私が実際に経験した独学の地獄と、なぜ陶芸教室が「最高の近道」なのかを、包み隠さずお話しします。

この記事を読み終える頃には、あなたは無駄な遠回りをせず、最短で「自分の作品で飲むコーヒーは、なんて美味しいんだろう!」という最高の瞬間を味わうための、具体的な一歩を踏み出せるはずです。私の失敗談が、あなたの輝かしい陶芸ライフのきっかけになることを、心から願っています。

陶芸の独学は挫折への特急券。だから絶対におすすめしない

まず、なぜ私がここまで「独学NG」と言い切るのか。それは、独学には初心者が乗り越えるにはあまりにも高すぎる「3つの壁」が存在するからです。希望に燃えてスタートしたはずが、気づけば粘土はカピカピ、部屋の隅には使われなくなった道具の山…なんてことになりかねません。これは脅しではなく、私が実際にたどった道なんです。

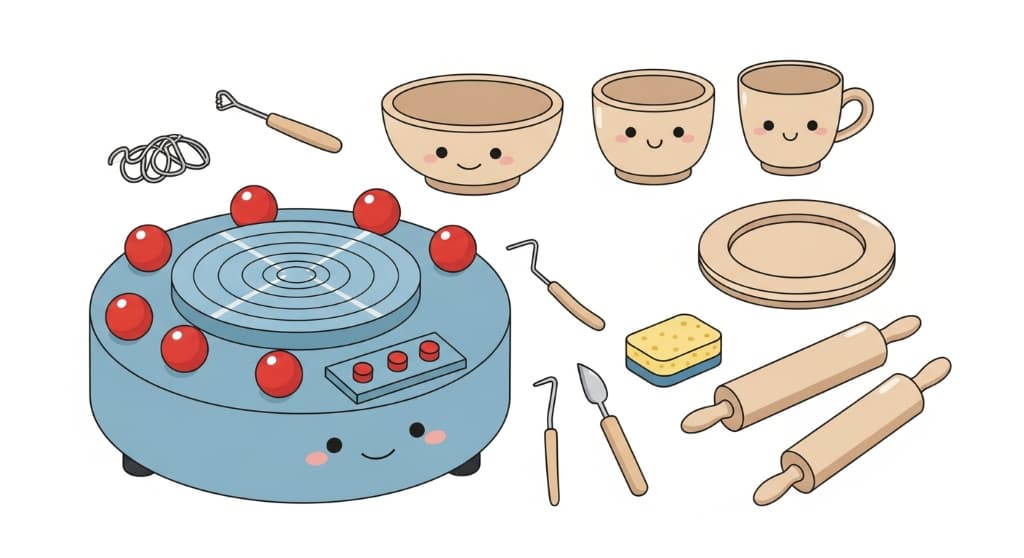

そもそも何から揃えればいいのか分からない「道具の沼」

「よし、陶芸を始めよう!」と決意して、まず最初に何をしますか?たぶん、ネットで「陶芸 入門 セット」とか検索しますよね。私もそうでした。Amazonや楽天を開いて、ずらっと並ぶ道具たちを見て…そして、そっとブラウザを閉じました。え?土ってこんなに種類があるの?信楽焼の土?備前焼の土?赤土…?何が違うのよ!?

さらに、ろくろ。家庭用の小さな電動ろくろが売っていますが、「これで本当にあの、映画で見るようなシュッとした器が作れるの…?」と疑心暗鬼になります。ヘラやカンナといった小道具も、セット内容はバラバラ。どれが本当に必要なのか、初心者の私にはさっぱり分かりませんでした。

結局、よく分からないまま「とりあえずこれかな?」と数万円の入門セットを買ってしまう。これが地獄の入り口です。いざ使ってみると、「あれ、この道具は思ったより使わないな」とか、「もっとこういうヘラが欲しいのに」なんてことが次々に出てくる。結果、使わない道具が溜まっていき、本当に必要なものをまた買い足す…という、まさにお金の無駄遣い。この「道具の沼」は、想像以上に深くて厄介なんです。

YouTube先生は教えてくれない「手の感覚」と「土の声」

「道具はまあ、なんとかなるとして、作り方はYouTube見ればいいじゃん!」はい、その通り。今の時代、素晴らしい先生方がたくさんの動画をアップしてくれています。私も食い入るように見ましたよ。先生の手つき、土殺しの方法、器の形を整える指の角度…。ふむふむ、なるほど。

…で、いざ自分でやってみると、これが全く同じにならない!なんで!?動画の先生はあんなに滑らかに土を伸ばしているのに、私の土はぐにゃぐにゃと歪んで、中心からずれて、最終的には無残な塊になってしまうんです。「動画の通りにやってるのに、なんでぐにゃってなるの!?」って、何度叫んだことか。

それもそのはず。陶芸って、実はものすごく感覚的な作業なんです。その日の気温や湿度で変わる土の硬さ、加える水のほんのわずかな量、指先に込める力の入れ具合、ろくろの回転と手の動きを合わせるタイミング…。これらは「土の声を聞く」と表現されたりしますが、残念ながら動画では絶対に伝わらない領域です。横で見てくれている先生が「あ、そこ力入れすぎ」「もうちょっと水足そうか」と、その都度手を取って教えてくれるからこそ、初めて身につく感覚。YouTube先生は、あなたの手つきの間違いまでは指摘してくれないんですよね…。

焼いてもらえない問題発生!窯がなければただの土塊

そして、独学における最大の壁がこれです。そう、「窯」問題。たとえあなたが神がかり的な才能で、素晴らしい形の器を作り上げたとしましょう。でも、それを焼かなければ、それはただの「乾燥した土塊」でしかありません。カチカチにはなっていますが、水を入れたら溶けてしまいますし、ちょっとした衝撃ですぐに壊れてしまいます。陶器にするには、1200度以上の高温で焼き上げる「本焼き」という工程が必須なのです。

じゃあ、窯を買いましょうか?…いやいや、無理ですよね。安いものでも数十万円、本格的なものなら数百万円。設置場所も必要ですし、電気代もものすごい。一般家庭で窯を持つなんて、ほとんど非現実的です。

「貸し窯サービス」というものもあります。でも、これも初心者にはハードルが高い。まず、繊細な乾燥状態の作品を、壊さないように窯元まで運ぶのが大変。そして、自分の作品に合った釉薬を選び、それを正しく施し、窯のどの位置で、どんな設定で焼いてもらうか…なんて知識も必要になります。一つ間違えば、作品が割れたり、釉薬が溶けて窯を汚してしまったりする大惨事にも。せっかく時間と愛情をかけて作った作品が、最後の最後で焼いてもらえない、もしくは焼成に失敗する。この絶望感、想像できますか?独学で一番心が折れる瞬間は、間違いなくここです。

私が経験した独学の地獄。時間とお金をドブに捨てた話

ここまで独学のデメリットを語ってきましたが、これは全部、私の実体験に基づいています。ちょっと恥ずかしいですが、私がどんな風に挫折していったのか、もう少し生々しくお話しさせてください。「自分だけは大丈夫」と思っている人にこそ、読んでほしいです。

意気揚々と買った入門セット、そして数ヶ月後の現実

あれは3年前の春でしたね。急に思い立って「そうだ、陶芸やろう」と決意した私は、ネットで評判の良さそうな「初心者向け陶芸セット」をポチりました。確か3万円くらいだったかな。電動ろくろと、数種類の土、基本的な道具がセットになったものでした。

届いた日はもう、ワクワクが止まらなかったですよ!早速段ボールを開けて、リビングの一角に作業スペースを作って。最初は手びねりでいびつな小鉢を作ってみたりして、それはそれで楽しかったんです。問題は、電動ろくろでした。YouTubeを見ながら挑戦するも、前述の通り、全くうまくいかない。土は遠心力で吹っ飛ぶし、手は泥だらけ。リビングもなんだか薄汚れていく…。

だんだんと、ろくろを出すのが億劫になっていきました。準備と後片付けの手間が、作る楽しさを上回ってしまったんです。そして数ヶ月後、意気揚々と買った入門セットは、部屋の隅で静かにホコリをかぶっていました。「ああ、あの3万円があれば、美味しいもの食べに行けたな…」なんて、虚しい気持ちになったのを今でも覚えています。

「なんか違う」の連続。正解が分からず心が折れた日

ろくろは諦めて、手びねりだけでも続けようとした時期もありました。なんとか形になったいくつかの作品を、例の「貸し窯サービス」に持って行ってみたんです。でも、窯元のおじさんに「あー、これ、底の厚みが均一じゃないから、焼いたら割れる可能性高いよ」とか「この粘土同士のくっつけ方だと、乾燥でヒビ入るね」とか、ダメ出しのオンパレード。がーん、ですよ。

自分なりに本を読んで、調べて、丁寧に作ったつもりだったのに。何が「正解」で、何が「間違い」なのか、全く分からなくなってしまいました。ネットで「陶芸 ひび割れ 原因」と検索しても、書いてあることは様々。「乾燥のさせ方が悪い」「土の空気が抜けていない」「厚みが…」って、どれなのよ私の原因は!

誰にも聞けない孤独感と、やってもやってもうまくいかない徒労感。「もしかして、私って絶望的にセンスないのかも…」。そう思った日、ついに粘土を触るのをやめてしまいました。独学の道は、こうして静かに、でも確実に、私の「陶芸やりたい!」という熱い気持ちを冷ましていったのです。

なぜ陶芸教室が最強の選択肢なのか?独学NGの壁をすべて壊す

そんな地獄のような独学時代を経て、半ば諦めかけていた私を救ってくれたのが、近所の陶芸教室でした。「もう一度だけ…」と、震える手で体験レッスンの申し込みボタンを押したあの日が、私の陶芸ライフの本当の始まりでした。独学でぶち当たったあの忌まわしい「3つの壁」は、教室に通い始めた途端、あっけなく崩れ去ったのです。

必要なものは全部そこにある!手ぶらでOKという身軽さ

まず、教室に行って感動したのが、「何にも準備しなくていい」という身軽さです。あの、私を悩ませた道具の沼はどこへやら。教室には、プロ仕様の立派な電動ろくろがずらりと並び、様々な種類の土や釉薬が使い放題。ヘラやカンナといった小道具も、必要なものが完璧に揃っています。

つまり、初期投資がほぼゼロ!必要なのは月謝と、作品を焼くための焼成費くらい。あの3万円の入門セットはなんだったんだ…と、過去の自分をぶん殴ってやりたくなりましたね。仕事帰りにふらっと立ち寄って、エプロンを借りて、すぐに土に触れる。この手軽さは、忙しい現代人にとって何よりの魅力じゃないでしょうか。

しかも、地味に嬉しいのが「後片付けが楽」なこと。使った道具や作業台をサッと片付けるだけでOK。面倒な泥水の処理などは、全部教室がやってくれます。家でやると憂鬱だった片付けから解放されるだけで、こんなにも純粋に「作る」ことだけに集中できるんだ!と目からウロコでした。

プロが隣にいる安心感。疑問はその場で即解決!

そして、これこそが教室に通う最大の価値だと断言します。プロの先生が、すぐ隣にいてくれる安心感。独学時代、あれだけ私を苦しめた「なんで上手くいかないの?」という疑問が、その場で一瞬にして解決するんです。

私がろくろを回していると、先生がすっとやってきて、「あ、左手の親指、もう少し立ててみましょうか」「ちょっと水が多かったかな、スポンジで吸い取って」と、的確にアドバイスをくれる。言われた通りにやってみると…うそ!?さっきまで暴れていた土が、すっと言うことを聞いてくれるじゃないですか!この「なるほど!」の連続は、快感ですらあります。

独学で何ヶ月も悩んでいたことが、たった5分で解決する。このスピード感は、独学とは比較になりません。上達のスピードが、文字通り10倍、いや100倍くらい違うと感じました。正解がすぐに分かるから、失敗を恐れずにどんどん挑戦できる。このポジティブなサイクルが、モチベーションをぐんぐん引き上げてくれるんです。

仲間がいるから続けられる。作品を見せ合う楽しさ

独りで黙々と粘土をこねていた孤独な日々。それも、教室に通い始めると一変しました。教室には、私と同じように「陶芸が好き」という人たちが集まっています。年齢も職業もバラバラだけど、共通の趣味があるって、すごいことですよね。

「その形、面白いですね!どうやって作ったんですか?」なんて会話が自然に生まれる。「私の作品、釉薬の色が思ったより暗く出ちゃって…」「あー、その釉薬は還元気味で焼くとそうなるんですよ」みたいな、マニアックな情報交換も楽しい。

自分の作ったお茶碗を「すごく素敵!」と褒めてもらえた時の嬉しさ。他の人の素晴らしい作品を見て「私もあんなの作ってみたい!」と刺激を受ける向上心。これらは、独学では絶対に味わえない喜びです。一人じゃないから、ちょっとスランプ気味の時も「まあ、また来週がんばろう」と思える。この「仲間」の存在が、地味だけど、長く趣味を続ける上でめちゃくちゃ大事な要素なんだなと、心から思います。

とはいえ気になる教室選び。失敗しないためのチェックポイント

「よし、じゃあ私も教室に行ってみよう!」と思ってくれたあなたへ。最後に、教室選びで失敗しないための、いくつかのアドバイスを送らせてください。せっかくやる気になったのに、教室選びでミスマッチを起こしたらもったいないですからね。焦らず、じっくり自分に合った場所を見つけましょう。

教室の雰囲気と先生との相性を見決めよう

まず何よりも大切なのが、体験レッスンに必ず行くこと。ネットの情報やパンフレットだけでは、教室の本当の空気感は分かりません。生徒さんたちが和気あいあいとおしゃべりしながら作っているのか、それともみんな黙々と自分の世界に没頭しているのか。どちらが良い悪いではなく、自分が心地よいと感じる雰囲気の場所を選ぶのが重要です。

そして、先生との相性。これもめちゃくちゃ大事。手取り足取り丁寧に教えてくれる先生もいれば、基本は生徒の自主性に任せて、要所要所でアドバイスをくれる先生もいます。あなたがどんな風に教わりたいか、ですよね。体験レッスンで実際に指導を受けてみて、「この先生、話しやすいな」「この先生の教え方、分かりやすいな」と感じるかどうか、自分の心の声をよく聞いてみてください。ちょっとでも「ん?」と違和感があったら、無理せず別の教室の体験に行ってみることをお勧めします。

料金体系と通いやすさは死活問題

夢を語るだけじゃなく、現実的な話も大事です。料金体系は、教室によって本当に様々。毎月決まった回数通う「月謝制」もあれば、自分のペースで通える「チケット制」もあります。自分のライフスタイルや通いたい頻度に合わせて、無理のないプランを選びましょう。

また、月謝の他に「土代」や「焼成費」が別途かかるのか、それとも含まれているのかも必ず確認してください。「月謝が安い!」と思ったら、焼成費がやたら高くて、結局トータルでは高くついた…なんて話もよく聞きます。細かいところまで、しっかりチェックです。

そして、意外と見落としがちなのが「通いやすさ」。自宅や職場から遠かったり、乗り換えが面倒だったりすると、だんだん通うのが億劫になってしまいます。最初はやる気満々でも、雨の日や疲れている日に「うーん、今日行くの面倒だな…」ってなったら終わり。続けられるかどうかは、この物理的な距離に大きく左右されることも、頭の片隅に置いておいてくださいね。

まとめ 遠回りはもうやめよう。最高の陶芸ライフはすぐそこに

ここまで、私の熱い思いを語らせていただきました。「陶芸 独学 NG」という、ちょっと強い言葉から始まったこの記事ですが、なぜ私がそう断言するのか、その理由が伝わったでしょうか。独学には、「道具」「技術」「焼成」という、初心者にはあまりにも高すぎる3つの壁が立ちはだかっています。それは、せっかく芽生えた「作りたい」という純粋な気持ちを、時間とお金をかけてすり減らしてしまう、悲しい挫折への道なんです。

でも、安心してください。その壁をすべて取り払い、あなたを最高の陶芸ライフへと導いてくれる場所があります。それが、陶芸教室です。必要な道具はすべて揃っていて、プロの先生があなたのすぐ側で上達をサポートしてくれ、同じ趣味を持つ仲間と笑い合える。独学では決して得られない価値が、そこにはあります。何ヶ月も、何年もかかるかもしれない上達への道を、一気にショートカットできる魔法のような場所、と言っても大げさではないかもしれません。

もしあなたが今、少しでも「やってみたい」という気持ちがあるなら、どうかその気持ちを大切にしてください。そして、無駄な遠回りはせず、まずは近所の陶芸教室の体験レッスンを予約してみてください。自分の手で土に触れ、形を生み出す喜び。そして、焼き上がったばかりの、まだ温かい自分の作品と対面する感動。その手で作ったカップで飲む一杯のコーヒーは、きっとあなたの日常を、今まで以上に豊かで特別なものに変えてくれるはずです。あなたの素晴らしい陶芸ライフの始まりを、心から応援しています!