シニアに陶芸を猛烈にオススメする理由。第二の人生は土いじりから!

「定年退職して、時間ができたのはいいけれど、毎日なんだか手持ち無沙汰…。」

「何か新しいことを始めたいけど、今さら何を始めたらいいのか…。」

もし、あなたがそんな風に感じているなら、声を大にして言わせてください。シニアにこそ、陶芸を!絶対におすすめします!

なぜって?それは陶芸が、ただの趣味にとどまらない、あなたのこれからの人生を最高に豊かにしてくれる魔法のような時間だからです。指先から伝わる土の感触は脳を心地よく刺激し、世界に一つだけの作品を生み出す喜びは、忘れかけていたワクワク感を呼び覚ましてくれます。それに、新しい仲間との出会いだって待っているんですよ。

この記事を読み終える頃には、きっとあなたも土に触れてみたくてウズウズしているはず。さあ、私と一緒に、人生後半戦を輝かせる「陶芸」という名の扉を開けてみませんか?

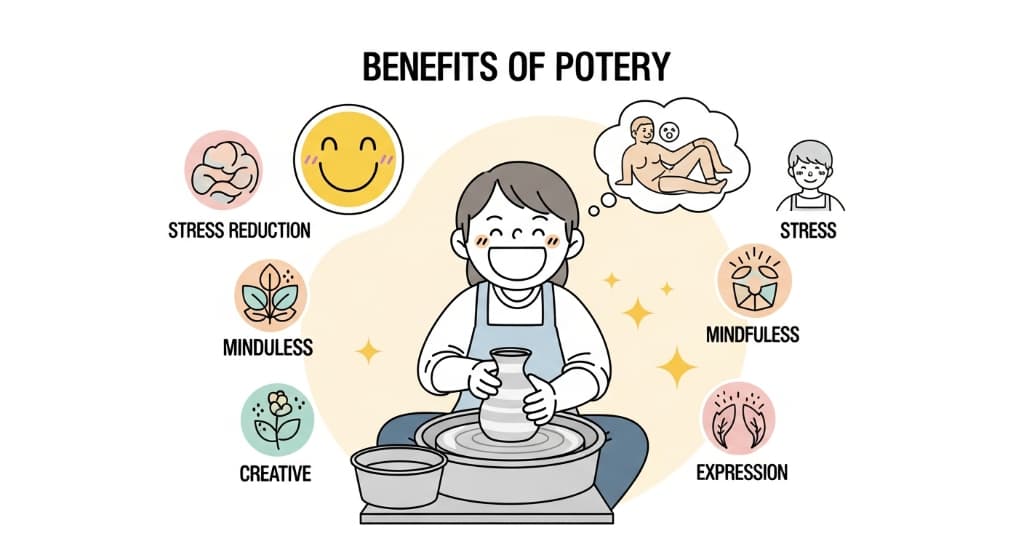

シニアの毎日に陶芸がもたらす最高のスパイス

人生100年時代、なんて言われるようになりましたけど、ただ長く生きるだけじゃつまらないですよね。やっぱり、毎日が「楽しい!」と思えるような何かが欲しい。私、断言します。その「何か」こそが、陶芸なんです。大げさだと思いますか?いやいや、これが本当に、シニアの皆さんの日常に最高のスパイスを加えてくれるんですよ。

指先から脳へビンビン伝わる刺激!これぞ究極のアンチエイジング

「ボケ防止に指先を動かすといい」なんて話、よく聞きますよね。でも、正直あんまりピンとこなくないですか?なんだか義務感みたいで、楽しくなさそう…。でもね、陶芸は全然違うんです。これはもう、エクササイズとかトレーニングとか、そういう堅苦しいものじゃない。「快感」なんです、ええ。

ひんやりとして、しっとりとした粘土の塊。それを両手で包み込んだ時の、あの何とも言えない感覚。最初はただの土の塊だったものが、自分の指の力加減ひとつで、ぐにゃり、ぐにゃりと形を変えていく。このプロセスが、もう、たまらなく面白い!

特に電動ろくろ。中心を出す「土殺し」という作業があるんですが、これがまた奥深い。ぶれる土の塊を、両手でしっかりとホールドして、呼吸を整え、じーっと中心軸を探っていく。ほんの少しの力のズレで、土はあっという間に遠心力に負けて暴れだす。でも、ピタッと中心が決まった瞬間の、あの「スッ…」と手に吸い付くような感覚!これはね、やった人にしかわからない、最高の脳汁ドバドバ体験ですよ。

この一連の作業って、ものすごい集中力を使うんです。指先のミリ単位の感覚に全神経を集中させる。雑念なんて、どこかに吹っ飛んでしまいます。この「没頭する時間」が、脳にとって最高のごちそうなんだと、私は本気で思っています。週に一度、この時間があるだけで、頭の中がスッキリと整理されていくような感覚。これはもう、ただの趣味を超えた「脳のメンテナンス」と言ってもいいかもしれません。アンチエイジングなんて言葉で片付けるのがもったいないくらい、豊かで刺激的な時間なんですよ。

「すごいね!」その一言がたまらない!作品がもたらす自己肯定感の爆上がり

人間、いくつになっても褒められたい生き物ですよね。…え?私だけですか?いや、そんなことはないはず!仕事をしている間は、役職があったり、部下がいたりして、ある意味で自分の存在価値を確認しやすかったかもしれません。でも、リタイアすると、そういう機会ってガクンと減ってしまう。

そこで陶芸の出番です。自分で作ったものが、目に見える「作品」として形になる。これがね、想像以上に嬉しいんですよ。最初は歪んだ湯呑みかもしれない。なんだか傾いたお皿かもしれない。でも、紛れもなく、世界にたった一つ、自分が生み出した作品なんです。

そして、その作品を誰かに見せた時の反応。「わあ、素敵!」「これ、作ったの?すごいね!」。この一言が、乾いた心に染み渡るんですよ、本当に。孫に自作の茶碗でご飯を食べさせてあげたら、もう大喜び。友人に手作りのビアカップをプレゼントしたら、「これで飲むビールは最高だ!」なんて言ってくれたり。もう、自己肯定感、爆上がりです。

最近はSNSで「#シニアの陶芸」なんてハッシュタグをつけて作品をアップするのも楽しいですよ。全然知らない人から「いいね!」がついたり、「素敵な色ですね」なんてコメントをもらったり。社会との新しいつながりが、こんな形でもてるなんて、始める前は思ってもみませんでした。失敗作ですら愛おしい。「この歪みが味なのよ」なんて言えるようになったら、もう立派な陶芸家の仲間入り。自分の手から生まれたものが、誰かを喜ばせ、自分自身をも満たしてくれる。こんなに幸せなことって、ありますか?

でも、私にできるかしら?陶芸初心者の不安を一つずつ潰していきます

ここまで読んで、「なんだか面白そうだな」と思ってくれたあなた。でも、心のどこかで「でも、私なんかにできるのかしら…」なんて声が聞こえませんか?わかります、わかりますよ。新しいことを始める時って、不安がつきものですからね。でも大丈夫!その不安、私が一つずつ、丁寧に、そして力強く(笑)潰していきますから、安心してください。

「不器用だから…」は禁句です!実は不器用な人ほどうまい説

「私、昔から図工の成績が悪くて…」「本当に不器用なんです」。これ、陶芸教室の体験に来る人が10人いたら8人は言うセリフです。でもね、言わせてください。陶芸の世界に「不器用」なんて言葉は存在しません!…というのは言い過ぎかもしれませんが、少なくともハンデにはなりません。

むしろ、私は「不器用な人ほどうまい説」を提唱したい。どういうことかというと、器用な人って、ついつい綺麗で整った「お手本通り」の作品を作ろうとしがちなんです。もちろん、それも素晴らしい技術です。でも、陶芸の面白さって、そこだけじゃないんですよ。

不器用な人が一生懸命作った作品には、その人の人柄や、その時の感情が、良くも悪くも素直に表れるんです。ちょっと歪んでいたり、指の跡がくっきり残っていたり。でも、それがとてつもない「味」になる。整いすぎていない、どこか人間くさい温かみのある作品。そういうものこそ、人の心を惹きつける魅力があるんじゃないかな、と私は思うんです。

有名な作家さんの作品だって、よく見ると完璧なシンメトリーじゃなかったりしますよね。それと同じです。上手い下手じゃない。あなたの「味」が出せれば、それが最高の作品なんですよ。だから、「不器用だから」は、今日から禁句にしましょう!

費用はどれくらい?意外とリーズナブルに始められる陶芸の世界

「趣味って、なんだかんだお金がかかるんでしょ?」ええ、その通りです。ゴルフや旅行に比べたら…なんて言うつもりはありませんが、もちろんタダではありません。でも、陶芸って、あなたが思っているよりずっとリーズナブルに始められるんですよ。

まず、いきなり道具を全部揃える必要は全くありません。そんなことしたら、挫折した時に物置が大変なことになりますからね。まずは、お近くの陶芸教室の「体験コース」に参加してみるのが鉄則です。だいたい1回2時間~3時間で、料金は3,000円~5,000円くらいが相場でしょうか。粘土代も、焼成費(窯で焼く費用)も、全部込み。手ぶらで行って、先生に教えてもらいながら湯呑みやお皿を1~2個作れます。これなら、ちょっと豪華なランチ1回分くらいですよね。

それで「あ、楽しいかも!」と思ったら、月謝制の教室に入会を検討すればいいんです。教室にもよりますが、月4回で1万円前後、プラス粘土代や焼成費が実費でかかる、という感じのところが多いですね。粘土代は1kgで数百円、焼成費は作品の大きさによりますが、湯呑みサイズなら数百円から千円くらい。月に1万数千円で、毎週通えて、作品も作れる。これって、結構コストパフォーマンス良くないですか?飲み会に2~3回行くのを我慢すれば、十分に捻出できる金額だと思います。まずは体験コースで、土に触れる楽しさを味わってみてください。案外、お財布にも優しい趣味だったりするんですよ。

体力に自信がない?大丈夫、陶芸は座ってできる最高の趣味

「ろくろって、なんだか力仕事のイメージがあるわ…」「ずっと集中してたら疲れちゃいそう」。うんうん、わかります。特にシニア世代になると、体力的な心配はありますよね。でも、安心してください。陶芸は、自分のペースで、座ってできる最高の趣味なんです。

確かに、電動ろくろで大きな作品を作ろうとすると、ある程度の腕力や体幹が必要になることもあります。でも、それはプロや上級者の話。初心者がお茶碗や湯呑みを作るくらいなら、そんなに力は要りません。むしろ、力任せにやると土が歪んでしまうので、「力を抜く」ことの方が大事なくらいです。

もし、ろくろが不安なら、「手びねり」という作り方もあります。これは、ろくろを使わずに、粘土を紐状にして積み上げたり、塊から直接形を掘り出したりする方法。テーブルの上で、自分のペースでこねこねしながら作るので、体力はほとんど使いません。疲れたらお茶を飲んで一休み。お隣さんとおしゃべりしながら、のんびり進める。それでいいんです。

むしろ、適度に指先や腕を使うことは、健康維持にも繋がりますよね。激しい運動は無理だけど、何もしないのも体に悪い。陶芸は、その絶妙な中間にある「心地よい活動」と言えるかもしれません。教室に行けば、他の生徒さんも同世代の方が多いはず。みんな、自分のペースで楽しんでいます。「今日はちょっと疲れたから、粘土をこねるだけにしておこう」なんて日があっても、全然OK。無理なく、長く続けられる。それこそが、シニアの趣味として陶芸が最適である大きな理由の一つなんですよ。

いざ、陶芸教室へ!失敗しない教室選びの3つの極意

「よし、なんだか私にもできそうな気がしてきた!」「体験教室、探してみようかな」。素晴らしい!その一歩が、新しい世界の扉を開きます。でも、ちょっと待って。せっかく始めるなら、楽しく続けられる教室を選びたいですよね。ここでは、数々の教室を渡り歩いた(というわけではありませんが)私が思う、「失敗しない教室選びの極意」を3つ、こっそりお教えします。

まずは体験教室で相性をチェック!先生とのケミストリーが一番大事

これはもう、絶対に守ってほしい鉄則です。いきなり月謝を払って入会するなんて、絶対にダメ!まずは、気になる教室の「体験教室」に必ず参加してください。なぜか。それは、あなたと先生、そして教室全体の「相性」をチェックするためです。

陶芸って、手取り足取り教えてもらう場面が結構多いんです。だから、先生との相性、もっと言えば「ケミストリー」がめちゃくちゃ大事。丁寧に優しく教えてくれる先生もいれば、「見て覚えろ!」的な職人気質の先生もいるでしょう。あなたがどちらのタイプを心地よいと感じるか。こればっかりは、実際に会って、教えてもらわないとわかりません。

私が昔、体験に行ったある教室は、先生はすごく有名な方だったんですが、なんだかピリピリしていて、質問しづらい雰囲気で…。作品は素敵だったけど、「ここに通うのは無理だな」って直感的に思いました。逆に、今の教室の先生は、すごく気さくで、「あー、またやっちゃったね!でも大丈夫、土は何度でもやり直せるから!」なんて笑い飛ばしてくれるタイプ。この安心感が、私が陶芸を続けられている一番の理由かもしれません。教室の雰囲気や、他の生徒さんが楽しそうにしているかどうかも、重要なチェックポイント。理屈じゃなく、「なんか、ここ好きかも」というあなたの直感を信じてください。

作りたいものは何ですか?教室の「作風」を見極めるべし

一口に陶芸教室と言っても、実はそれぞれに「得意な作風」というものがあります。これをリサーチせずに飛び込むと、「あれ?私が作りたかったのは、こういうのじゃなかったんだけどな…」なんてことになりかねません。

例えば、白くてモダンで、カフェに出てくるようなオシャレな器作りをメインに教えている教室。逆に、土の質感を活かした、ゴツゴツとした素朴な信楽焼(しがらきやき)のような作品が得意な教室。あるいは、伝統的な絵付けを学べる教室など、本当に様々です。

「いや、まだ何を作りたいかなんて、わからないよ」という方も多いと思います。それでいいんです。でも、教室のホームページやSNSに載っている生徒さんの作品例は、ぜひ穴が開くほど見てみてください。「わ、こういうお皿、素敵だな」「こんなカップでコーヒー飲みたいな」と感じる作品が多い教室は、きっとあなたの感性と合っています。

自分の作りたいもののイメージと、教室の作風がマッチしていると、上達も早いし、何よりモチベーションが続きます。先生も、その分野のプロフェッショナルですから、的確なアドバイスがもらえます。まずは、色々な教室のサイトをサーフィンして、「作品鑑賞」から始めてみるのも楽しいですよ。

通いやすさは正義!家から近いが最強の続けるコツ

これはもう、趣味を続ける上での、揺るぎない真理です。どんなに素晴らしい先生がいて、どんなに素敵な教室でも、通うのが億劫になるほど遠かったら、絶対に続きません。断言します。

特に、雨の日や、ちょっと疲れている日。「あー、今日、教室の日か…。でも、電車を乗り継いで1時間か…、やめとこうかな」って、絶対になります。人間って、そういう風にできていますから。

理想は、「まあ、散歩がてら行くか」と思えるくらいの距離。歩いて行けるか、自転車で行けるのがベスト。車で行くにしても、駐車場があって、渋滞しない場所がいいですよね。とにかく、家から教室までの道のりがストレスにならないこと。これが、地味ながら最強の「続けるコツ」なんです。

陶芸作品って、完成すると結構な重さになることもあります。それを抱えて長距離を移動するのは、想像以上に大変ですよ。せっかく作ったお気に入りの大皿を、帰り道で割ってしまった…なんて悲劇、考えたくもないですよね?まずは、あなたの生活圏内にある教室から探し始めるのが、賢い選択。通うこと自体が楽しみになるような、そんな場所を見つけられると最高ですね。

陶芸がくれた、予想外のプレゼント

私が陶芸を始めたのは、正直に言うと「何か時間つぶしが欲しかったから」という、ちょっと不純な(?)動機でした。でも、続けていくうちに、当初は全く予想していなかった、たくさんの素晴らしい「プレゼント」をもらうことができたんです。それは、ただ作品が作れるようになる、というだけではない、もっと心の深い部分を満たしてくれるような、温かい贈り物でした。

世代を超えた「陶芸仲間」という名の新しい家族

会社を辞めると、驚くほど人との繋がりが減りますよね。毎日顔を合わせていた同僚とも、だんだん疎遠になっていく。そんな寂しさを感じていた私にとって、陶芸教室は新しい「居場所」になりました。

教室には、本当に色々な人がいます。私のようなシニア世代はもちろん、子育てが一段落した主婦の方、仕事帰りに通う若いサラリーマン、美大を目指す学生さんまで。年齢も、職業も、生きてきた背景もバラバラ。普通に生活していたら、絶対に交わることのなかったであろう人たちです。でも、「陶芸が好き」というたった一つの共通点で、不思議なくらいすぐに打ち解けられるんですよ。

「その釉薬(ゆうやく)、いい色ですね!なんて名前ですか?」「あら、その形、面白いわね。どうやって作ったの?」。作品を介して、自然と会話が生まれる。お互いの作品を褒めあったり、時には失敗談で大笑いしたり。年に一度の作品展に向けてみんなで準備したり、窯焚き(かまたき)の日に差し入れを持ち寄っておしゃべりしたり。それはまるで、学生時代の部活のような、あるいは新しい家族ができたような、そんな温かい繋がりなんです。世代を超えて語り合える仲間ができたこと。これは、陶芸がくれた最高のプレゼントの一つですね。

日常の景色が変わる?器選びが楽しくて仕方なくなる日々

陶芸を始めてから、私の日常は確実に色鮮やかになりました。一番の変化は、毎日の「食事」です。自分で作ったお皿に、買ってきたお惣菜を乗せる。たったそれだけのことなのに、いつものコロッケが、なんだか料亭の一品みたいに見えるから不思議!「この煮物には、あの青いお皿が合うな」「このお刺身は、自作のいびつな小鉢に乗せよう」。そんなことを考える時間が、たまらなく楽しいんです。

食卓だけではありません。外食をすれば、料理よりも先にお店の器に目が行くようになりました。「このお皿、ろくろじゃなくてタタラ作りだな」「このザラザラした質感は、きっと赤土を使ってるな」なんて、心の中で分析しちゃったりして。友人からは「職業病だね」なんて笑われますが、これもまた一興です。

今まで何気なく見ていた日常の景色に、新しい「視点」が加わった感じ。道端の石を見て「この色、釉薬で出せないかな」と考えたり、木の皮の模様を見て「この質感を表現したいな」と思ったり。世界が、前よりもっと面白く、探求すべき対象に満ちているように見えるんです。ただの趣味のつもりが、いつの間にか私の「目」を育ててくれていた。これもまた、陶芸がくれた予想外の、そして非常に嬉しいプレゼントでした。

まとめ シニアよ、土をこねよ!人生後半戦を最高に楽しむための招待状

さて、ここまでシニアのあなたに陶芸を猛烈にオススメする理由を、私の熱量マシマシで語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。

「指先を使うから脳に良い」なんていうありきたりな話だけじゃない。自分の手から世界に一つの作品が生まれる達成感。それを誰かに「素敵ね」と褒めてもらえる喜び。世代を超えた仲間との温かい交流。そして、自分で作った器でいただく一杯のお茶の、あの格別な美味しさ。陶芸は、あなたのこれからの毎日を、もっと豊かで、もっと刺激的で、もっと味わい深いものに変えてくれる、最高のスパイスなんです。

「不器用だから」「体力がないから」「お金がかかりそうだから」。そんな不安は、もうどこかへ吹き飛んでしまいましたか?大丈夫、最初は誰だって初心者です。失敗したっていいんです。土は、何度だってやり直させてくれますから。それはまるで、私たちの人生のようじゃないですか?

この記事が、あなたの背中をそっと押す、優しい一押しになれたなら、これほど嬉しいことはありません。さあ、まずはスマホやパソコンで「お住まいの地域名 陶芸体験」と検索してみてください。そこには、あなたの人生後半戦を最高に楽しむための、素敵な招待状が待っているはずですから。