陶芸は最高の没頭できる趣味。もう全部忘れて土に触ろう

毎日お疲れ様です。仕事に家事に、SNSのチェック…。気づけば頭の中は常に「やることリスト」でパンパン。心が休まる暇なんて、ないですよね。え?なんでわかるのかって?かつての私が、まさにそうだったからです。そんな私が偶然出会い、どっぷりとハマってしまったのが「陶芸」でした。

もしあなたが「何かに没頭したい」「日常を忘れて無心になりたい」と少しでも思っているなら、陶芸は最高の趣味になります。間違いなく。

ひんやりと湿った土の塊に触れ、自分の手で形作っていく時間。そこにはスマホも、明日の会議も、人間関係の悩みも入り込む隙がありません。あるのは、土の感触と、自分の呼吸と、目の前の作品だけ。この圧倒的な没頭感が、固まった心と体をじんわりとほぐしてくれるんです。

この記事では、陶芸がなぜこれほどまでに人を夢中にさせるのか、そして「やってみたいけど、何から始めれば…?」というあなたの背中を、どーんと押せるような話を、私の熱量マシマシでお届けします。読み終わる頃には、きっとあなたも土に触りたくてたまらなくなっているはず。まずは騙されたと思って、読んでみてください。

陶芸がもたらす「無心」の時間は、現代人にこそ必要な究極のデトックス

私が陶芸を始めたきっかけは、本当に些細なことでした。友人がSNSに上げていた、いびつだけど味のある自作のカップ。それを見た瞬間、「あ、これだ」となぜか思ったんです。情報過多で、常にマルチタスクを求められる現代。私たちの脳は、たぶんずーっとオーバーヒート気味なんですよね。そんな中で陶芸と出会い、土と向き合う時間は、私にとってまさに「脳のデトックス」でした。なぜ陶芸がこれほどまでに没頭できるのか。それは、他の何にも代えがたい「無心」の時間を与えてくれるからに他なりません。

スマホも仕事も頭から消える!土と向き合うだけの贅沢な時間

初めて電動ろくろの前に座った日のことを、今でも鮮明に覚えています。先生が「はい、じゃあ土殺しからね」と言って、ぐにゃぐにゃの土の塊をいとも簡単に綺麗な円錐形にしていく。魔法かと思いましたよ、ええ。そして、いざ自分の番。「中心を取るのが大事だからね」と言われても、もうパニック。手は震えるし、土は言うことを聞かずにあっちへこっちへ。

でも、気づいたんです。その間、私、他のことを何一つ考えていなかったんですよね。いつもなら頭の片隅にある「あのメール返信しなきゃ」とか「今夜のご飯どうしよう」とか、そういう雑念が、本当に、すっかり消え去っていたんです。目の前の、言うことを聞かない土の塊を、どうにかして中心に据えようということだけに、全神経が集中していました。

多分、15分くらい格闘していたでしょうか。先生に手伝ってもらいながら、なんとか器のような形が見えてきた時、ふっと息を吐いて周りを見渡すと、教室の窓から差し込む西日がやけに綺麗で。まるで異世界から戻ってきたような感覚でした。これだ、これこそ私が求めていたものかもしれない。スマホを触る暇なんて1ミリもありません。というか、粘土だらけの手じゃ触れませんしね(笑)。この強制的なデジタルデトックスこそ、陶芸がもたらす最初の、そして最高のギフトだと思います。

ひんやり、なめらか、ざらざら。五感を刺激する土の魔法

陶芸の魅力って、視覚的な「作る楽しさ」だけじゃないんですよ。むしろ、触覚が主役と言ってもいいくらい。あの、ひんやりと湿った粘土を袋から取り出した時の感覚。最初はちょっと硬いけど、こねているうちにだんだん柔らかく、なめらかになっていく。手のひら全体でその変化を感じるのが、たまらなく心地いいんです。

手びねりで器を作っていると、指先に全神経が集中します。縁を薄くしようとすれば、指先のわずかな力の加減がダイレクトに伝わる。表面を滑らかになでれば、つるりとした感触が。あえて指の跡を残せば、それが世界に一つの模様になる。ざらざら、つるつる、しっとり…。土の状態によって、本当にいろんな表情を見せてくれるんです。

これって、普段の生活ではなかなか味わえない感覚だと思いませんか?私たちは日々、キーボードを叩いたり、スマホをスワイプしたり、触覚をあまり意識せずに生きています。でも、土に触れると、忘れていた感覚が呼び覚まされるような気がするんです。なんだか、すごく原始的な行為ですよね。だからこそ、理屈じゃなく本能的に「気持ちいい」と感じるのかもしれません。目を閉じて、ただただ土をこねているだけでも、心が穏やかになっていく。まさに、土が持つ魔法です。

失敗すら楽しい?「完璧じゃない」を受け入れる心の余裕が生まれる

断言します。陶芸は、絶対に思い通りにはなりません!特に初心者のうちは。ろくろを回せばぐにゃりと歪むし、乾燥中にヒビが入ることもある。釉薬をかけたら思ったのと全然違う色になったり、最悪の場合、窯の中で割れてしまうことだってあります。…で、ですよ。普通なら「キーッ!もうやだ!」ってなりそうじゃないですか。私も最初はそうでした。完璧なシンメトリーの、お店に売っているようなお茶碗を作りたかったんです。

でも、ある時ふと思ったんです。ちょっと歪んだこの飲み口、なんだか愛嬌があるな、と。釉薬が垂れて偶然できたこの模様、二度と作れない景色だな、と。そう思えるようになってから、陶芸が何倍も楽しくなりました。

完璧じゃないからこそ、愛おしい。手作りだからこその「味」がある。陶芸は、そんな「不完全さの美学」を教えてくれます。仕事や日常生活では、どうしても「完璧」や「正解」を求めてしまいがち。でも、陶芸の世界では、失敗や偶然さえも作品の一部になるんです。この「まあ、いっか」「これも味だよね」という感覚は、確実に日常生活にも良い影響を与えてくれました。少し肩の力が抜けて、物事を大らかに捉えられるようになった気がします。歪んだ器で飲むコーヒーが、案外一番おいしかったりするんですよ、本当に。

陶芸って何から始める?初心者が知っておきたい第一歩の踏み出し方

「陶芸、なんだか良さそう…。でも、何だかハードルが高そうだなあ」って思いました?わかります。窯とか、ろくろとか、専門的な道具が必要なイメージがありますもんね。でも、安心してください。今の時代、驚くほど気軽に陶芸を始められるんです。私がそうだったように、特別な知識も準備も一切不要。必要なのは「やってみたい」という、ほんの少しの好奇心だけです。ここでは、そんなあなたのための「はじめの一歩」を具体的に解説していきますね。

まずは体験教室へGO!手ぶらでOKな気軽さが魅力

結論、まずは「陶芸 体験教室」で検索して、お近くの工房に行ってみるのが一番です。これ、絶対。いきなり道具を揃えたり、教室に月謝を払って通い始めたりする必要は全くありません。体験教室のいいところは、なんといってもその手軽さ。

ほとんどの教室が、道具も土もエプロンも、全部貸してくれます。文字通り、手ぶらで行ってOKなんです。(念のため、爪は短く切って、汚れてもいい服装で行くのがおすすめですけどね!)料金も数千円程度で、1〜2時間で作品を1〜2個作れるコースが一般的です。お茶碗でも、お皿でも、マグカップでも、作りたいものを先生と相談しながら決められます。

私が初めて行った体験教室は、古民家を改装した、すごく雰囲気のある工房でした。ドキドキしながらドアを開けたら、土の匂いと、優しい先生が迎えてくれて。参加者は私を含めて3人。みんな初心者で、「難しい〜!」「あ、歪んだ!」なんて言いながら、和気あいあいと作れたのがすごく楽しかったです。一人で行っても絶対に楽しめますし、友達や恋人と行けば、お互いの個性が出てめちゃくちゃ盛り上がりますよ。まずはこの「お試し」感覚で、土に触れる楽しさを味わってみてほしいです。

「手びねり」と「電動ろくろ」究極の選択、あなたならどっち?

体験教室に行くと、多くの場合「手びねり」か「電動ろくろ」かを選べます。これ、結構迷うんですよね…。どっちも魅力的なので、それぞれの特徴を私の独断と偏見マシマシで紹介しますね。

まず「手びねり」。これは、粘土遊びの延長線上にあるような、一番原始的な作り方です。土の塊から、指でつまんだり、紐状にした粘土を積み上げたりして形を作っていきます。メリットは、とにかく自由なこと!丸や四角はもちろん、動物の形とか、ちょっと変わったオブジェとか、アイデア次第で何でも作れます。手作り感満載の、温かみのある、ぽってりとした作品に仕上がるのが特徴です。電動ろくろより直感的に作れるので、全くの初心者さんにはこちらがおすすめかもしれません。土とじっくり対話するような感覚が味わえます。

そして、花形の「電動ろくろ」。これはもう、「THE・陶芸!」って感じですよね。高速で回転する台の上で、濡らした手で土に触れ、形を整えていきます。最初は本当に難しい!さっきも言ったけど、中心を取るだけで一苦労。でも、すーっと土が立ち上がって、自分の思った通りの形になった時の快感は、もう、言葉になりません。脳汁ドバドバです。均一で薄く、シャープな作品が作れるのが魅力。あの映画のワンシーンに憧れているなら、迷わずこちらに挑戦すべきです。

どっちがいいかって?うーん、究極の選択…。個人的には、最初は手びねりで土に慣れて、次にろくろに挑戦するのが王道かなと思います。でも、いきなりろくろに挑戦して、その難しさと面白さにハマるのも最高です。結論、どっちも楽しいので、直感で選んじゃってください!

意外と知らない?作品が手元に届くまでの焦らしプレイ

体験教室で「できたー!」と達成感に満たされても、実はまだ完成ではありません。ここからが、陶芸のもう一つの面白さであり、もどかしさでもある「待ち」の時間です。そう、作った作品はその日には持って帰れないんです。え、そうなの?って思いません?

作品は、まず工房でじっくりと乾燥させます。水分が残っていると、窯で焼いた時に割れてしまうからです。これが数週間。その後、800℃くらいの低温で一度焼きます。これが「素焼き」。素焼きが終わったら、いよいよ色付けの「釉薬(ゆうやく)」をかけます。体験教室によっては、この釉薬の色を自分で選べるところも多いです。何十種類もある色見本から「この青がいいな」「いや、温かい白も捨てがたい…」と悩む時間もまた楽しい。

そして、釉薬をかけた作品を、今度は1200℃以上の高温で「本焼き」します。この窯の中で、釉薬が溶けてガラス質になり、あのツヤツヤの器が生まれるわけです。この本焼きを経て、ようやく完成。あなたの手元に届くのは、作った日からだいたい1〜3ヶ月後くらい。…長くないですか?(笑)でも、この「待つ時間」が、またいいんですよ。

日常を過ごしているうちに、作ったことさえ忘れかけた頃に、工房から「焼き上がりました」の連絡が来る。あの時の高揚感!そして、梱包を解いて、自分の作った器と再会する瞬間。窯の中でどんな化学変化が起きたのか、色は想像通りか、それとも全く違う表情になっているか。まるで宝箱を開けるようなドキドキが待っています。この焦らしプレイも、陶芸の醍醐味の一つなんです。

私が陶芸にハマって感じた、予想外の嬉しい変化

最初はただ「没頭したい」という気持ちだけで始めた陶芸でしたが、続けていくうちに、思ってもみなかった嬉しい変化がたくさんありました。単なる趣味の時間を超えて、私の日常生活そのものを、じわじわと豊かにしてくれている実感があるんです。もしあなたが陶芸を始めたら、きっと同じような変化を感じるはず。ここでは、私が実際に体験した「没頭」以外の、陶芸がもたらしてくれた素敵な副作用についてお話しさせてください。

日常の景色が変わる!器への愛が止まらなくなる「器沼」へようこそ

これはもう、陶芸を始めた人が100%通る道だと思います。そう、「器沼」です。自分で器を作るようになると、今まで何気なく使っていたり、見ていたりした世の中のあらゆる器に対する解像度が、爆上がりするんです。

レストランで料理が出てきたら、まず器をチェック。「このお皿、ろくろじゃなくてタタラ作りかな…」「この釉薬の貫入(かんにゅう)、綺麗だなあ」なんて、心の中でブツブツ。雑貨屋さんに行けば、真っ先に器コーナーへ。「この作家さんの削り、シャープでかっこいい!」「うわ、この値段でこの手仕事は安すぎる…!」と、完全に作り手目線で吟味してしまいます。もはや病気かもしれません(笑)。

でも、これってすごく豊かなことだと思いませんか?日常の風景に、新しい「面白い」が一つ加わるんですから。そして何より、自分で作った器でいただくご飯は、もう格別です。なんの変哲もないお茶漬けが、料亭の〆の一品みたいに感じられたり。いびつなカップで飲むコーヒーが、世界一おいしく感じられたり。自分で生み出したものが、自分の生活を彩ってくれる。この喜びを知ってしまうと、もう後戻りはできません。ようこそ、深く、楽しい器沼へ!

世代を超えた「陶芸仲間」との出会いが人生を豊かにする

私が通っている陶芸教室は、本当にいろんな人がいます。定年後に趣味を見つけに来たおじいちゃん、子育てが一段落した主婦の方、デザインを学ぶ学生さん、そして私のような会社員。年齢も、職業も、普段の生活圏も、全く違う人たちが「陶芸が好き」という一点だけで集まっている空間。これって、ものすごく面白いことだと思うんです。

普段の生活だと、どうしても似たような年代や環境の人とばかり付き合いがちじゃないですか。でも、教室に行けば、人生の大先輩から「この釉薬は、厚くかけると面白い色になるんだよ」と秘伝の技(?)を教えてもらえたり、若い学生さんの斬新なデザインに「なるほど、そういう発想があったか!」と刺激を受けたり。

自分の作品を「すごく良いじゃない!」と褒めてもらえたり、逆に「ここの形、もっとこうしたら?」とアドバイスをもらったり。そういうコミュニケーションが、すごく自然に生まれるんです。会社の名刺や肩書なんて一切関係ない、フラットな関係。土をこねながら交わす他愛もないおしゃべりが、凝り固まった心をほぐしてくれます。趣味を通じて、こんなに温かいコミュニティと繋がれるなんて、始める前は全く想像もしていませんでした。

創造性が爆発する?「次はこんなの作ろう」が尽きない喜び

一つ作品を作り上げると、不思議なもので、すぐに「次」が作りたくなります。一つの器が完成すると、なぜか10個のアイデアが湧いてくる、みたいな感覚です。

「この前作ったお皿に合う、お揃いの小鉢が欲しいな」「友人の誕生日に、彼女の好きな色のマグカップをプレゼントしようかな」「最近パスタをよく作るから、深さのあるパスタ皿に挑戦してみよう!」…もう、創作意欲が止まらないんです。

街を歩いていても、自然の景色を見ても、「あ、この葉っぱの形、お皿にしたら面白いかも」「この建物の壁の色、釉薬で再現できないかな」なんて、常にインスピレーションを探している自分がいます。これは、陶芸が「消費」するだけの趣味ではなく、「創造」する趣味だからこそ得られる喜びだと思います。インプットばかりで疲れた頭を、アウトプットすることで活性化させる。このサイクルが、すごく健康的で、自己肯定感を高めてくれる気がします。自分の手で、この世にまだ存在しないものを生み出せる。この尽きることのない創造の喜びこそが、私が陶芸にどっぷりハマり続けている、一番の理由かもしれません。

まとめ いますぐ土に触りたくなったあなたへ

ここまで、私の陶芸への愛を暑苦しいくらいに語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。「陶芸は没頭できる趣味」という言葉が、少しはリアルな感触をもって伝わっていたら嬉しいです。

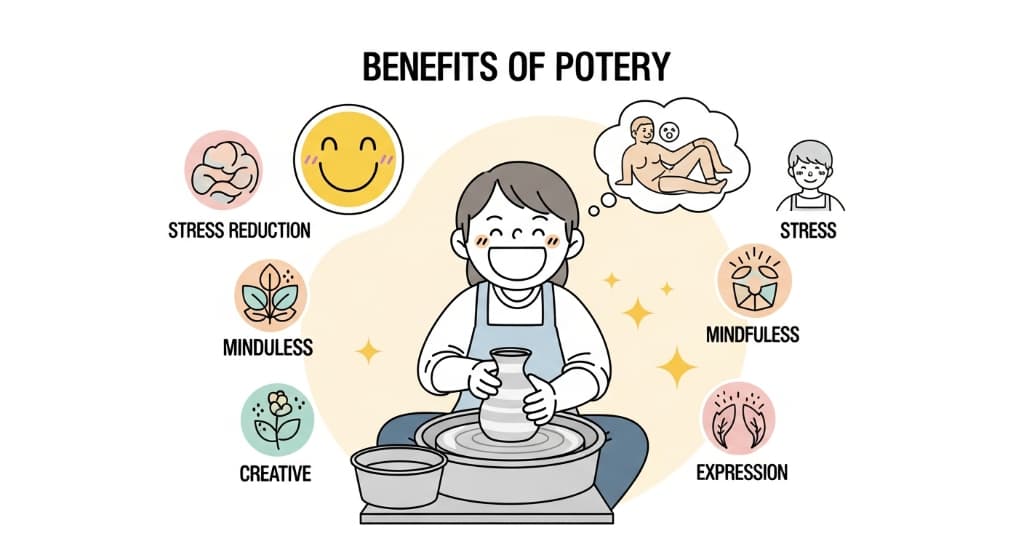

現代を生きる私たちは、常に頭をフル回転させ、情報を処理し、効率を求められています。それはそれで大事なことですが、時には心と体を、そういう喧騒から完全に切り離してあげる時間が必要です。陶芸は、そのための最高の手段の一つだと、私は本気で思っています。ひんやりとした土に触れ、自分の手の動きだけに集中する。そこには「うまくやらなきゃ」というプレッシャーも、「正解」もありません。ただ、土と対話し、形にしていく。そのプロセスそのものが、最高の癒やしであり、マインドフルネスなんです。

そして、不完全さを受け入れる心の余裕や、日常の景色を変える新しい視点、世代を超えた仲間との出会いといった、予想外のギフトもたくさんついてきます。難しく考える必要は全くありません。まずは、汚れてもいい服を着て、近所の体験教室のドアを叩いてみてください。粘土をこねるあの心地よさと、何かに夢中になる楽しさが、あなたを待っています。あなたが自分の手で生み出した世界でたった一つの器は、これからのあなたの毎日を、きっと今よりほんの少しだけ、豊かで温かいものにしてくれるはずですから。