陶芸の楽しみ方。土と炎と、私の時間。不器用さんでも沼にハマる

「何か新しい趣味を始めたいな」「毎日同じことの繰り返しで、少し疲れたかも…」

もしあなたがそう感じているなら、ぜひ陶芸の世界に飛び込んでみませんか?

陶芸は、ただ粘土で器を作るだけの作業ではありません。ひんやりと湿った土に触れ、自分の指先から形が生まれてくる感覚。無心になって土と向き合う時間は、日々の喧騒やストレスを忘れさせてくれる、最高の癒やしであり、自分自身を取り戻すための特別な時間なんです。

「でも、私、不器用だから…」なんて心配は一切不要!むしろ、ちょっと歪んでいたり、指の跡が残っていたりする方が、温かみがあって愛おしい作品になったりするんですよ。かくいう私も、絵心もなければ手先の器用さにも全く自信がありませんでした。それでも、今ではすっかり陶芸の沼にハマってしまい、自分で作った器で毎日ご飯を食べるのが何よりの幸せです。

この記事では、そんな私が感じている陶芸の魅力を、余すところなくお伝えします。この記事を読み終える頃には、きっとあなたも土を触りたくてウズウズしているはず。大丈夫、最初の一歩は驚くほど簡単ですから。さあ、一緒に日常をちょっと豊かにする、土と炎の冒険を始めましょう!

陶芸の本当の魅力は「思い通りにならないこと」を楽しむ心にある

いきなりですが、陶芸のいちばん面白いところって何だと思いますか?綺麗な器が作れること?集中できること?もちろんそれも正解。でも、私が思う陶芸の核心、その本当の魅力は、「思い通りにならないこと」そのものにあるんです。え?って思いますよね。でも、これが本当にそうなんですよ。自分の手でコントロールしているようで、実は土や炎という自然の力に委ねている部分がすごく大きい。その「ままならなさ」を受け入れて、むしろ楽しむことこそが、陶芸の醍醐味なんです。

不器用だっていいじゃない!完璧じゃないから愛おしい

陶芸を始めたいけど、不器用だから無理かも…なんて思っている人がいたら、それは本当にもったいない!断言します。陶芸に器用さは、まったく必要ありません。むしろ、不器用さんの方が面白いものが作れたりするんです。

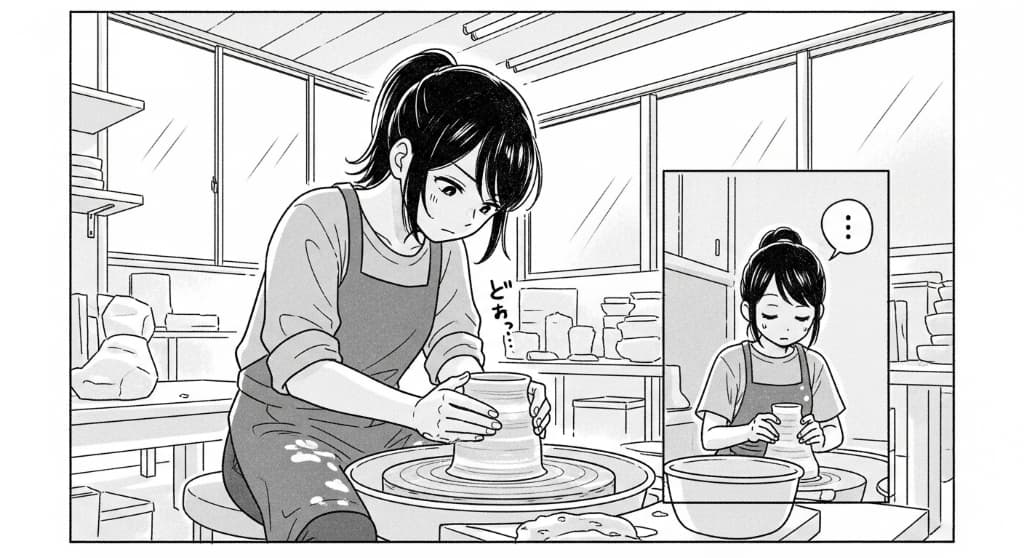

私が初めて陶芸教室で電動ろくろを回したときのこと。もう、ひどいものでした。先生のお手本みたいに、スッと綺麗な円筒なんて作れるわけもなく、ちょっと力を入れたらぐにゃり。慌てて修正しようとしたら、さらに歪んで、最終的には遠心力で粘土が吹っ飛びそうになる始末…。周りのベテランさんたちは綺麗な壺なんかを作っているのに、私は泥だらけで半泣き状態。正直、「向いてない、やめようかな」と一瞬思いました。

でも、そのぐにゃぐにゃの物体を先生が「うん、面白い形だね!これを活かしてみようか」と言ってくれたんです。そこから形を整えて、なんとかお皿のようなものにしました。焼き上がってきたそのお皿は、当然いびつで、市販品のような完璧さとは程遠い。でも、なぜかすごく愛おしいんです。あの時の苦労や、泥だらけになった自分の姿、先生の優しい言葉、全部がそのお皿に詰まっている気がして。今でも、そのお皿は私の宝物です。

完璧なシンメトリーや、つるりとした表面だけが美しいわけじゃない。少し歪んでいたり、指の跡がくっきり残っていたり。そういう「不完全さ」こそが、手作りならではの温かみであり、作った人の「味」になる。そう思えるようになってから、陶芸が何倍も楽しくなりました。だから、不器用さん、大歓迎です。あなたの不器用さが、世界で一つだけの最高の個性になりますから。

土との対話がもたらす究極の癒やしとマインドフルネス

毎日、スマホやパソコンとにらめっこ。頭の中は仕事のタスクや人間関係のことでいっぱい…。そんな現代人にとって、陶芸は最高の処方箋かもしれません。なぜなら、土に触れている時間は、強制的に「今、ここ」に意識を集中させてくれるから。これって、最近よく聞く「マインドフルネス」そのものなんですよね。

ひんやりとして、少し重い土の塊。それを両手で感じながら、菊練り(土の中の空気を抜く作業)を始めると、不思議と頭の中の雑念がすーっと消えていきます。土の硬さ、湿り具合、手のひらに伝わる抵抗。意識がすべて、その感覚に集中していくんです。「明日の会議、どうしよう…」なんて考えていたら、あっという間に土は言うことを聞いてくれなくなります。土は正直者なんですよ。だから、私たちは土と向き合うしかない。

ろくろを回している時も同じです。土の中心を見つめ、指先に全神経を集中させる。少しでも気を抜くと、形はすぐに崩れてしまう。呼吸さえも忘れてしまうほどの集中状態。そして、ふと我に返った時、周りの音が聞こえ、自分が深く集中していたことに気づく。この感覚が、たまらなく心地よいんです。それはまるで、脳のデトックス。ごちゃごちゃだった思考がリセットされて、頭がすっきりクリアになる感じ。

これはもう、一種の瞑想ですよね。難しい作法もいらない、ただ土に触れるだけの瞑想。ストレスで心がガチガチになっている人ほど、この効果は絶大だと思います。土と対話する静かな時間は、あなたが思っている以上に、あなたの心を柔らかくほぐしてくれるはずです。

完成までの長い道のりこそが醍醐味

陶芸って、形を作ったら終わりじゃないんです。むしろ、そこからが長い。成形して、乾燥させて、削って、また乾燥させて、素焼きして、釉薬(ゆうやく)をかけて、本焼きして…。一つの作品が完成するまでには、短くても1ヶ月以上かかります。え、そんなに長いの?って思いますよね。私も最初はそう思いました。

でも、この「待つ時間」こそが、陶芸の楽しみを何倍にも増幅させてくれるスパイスなんです。自分で作った作品が、今どの工程にあるのかを想像する時間。乾燥棚に並んだ自分の作品を見て、「順調に乾いてるかな、ひび割れたりしないでくれよ…」と、我が子の成長を見守るような気持ちになります。

特にクライマックスは、釉薬をかけて窯に入れる直前と、窯から出てくるとき。釉薬って、かける前と焼いた後で全然色が違うんですよ。地味なねずみ色だった釉薬が、窯の中で炎の魔法にかかると、っとりするような美しい青色に変化したりする。もう、これは賭けみたいなものです。「どうか、思った通りの色になりますように!」と祈るような気持ちで窯に託します。

そして、数日後。窯出しの日。扉が開けられる瞬間のドキドキ感は、何度経験しても慣れません。窯の中から、キラキラと輝く作品たちが見えた時の高揚感。自分の作品を見つけた時の「うわー!やったー!」という感動。想像以上の色に焼き上がった時の喜びもあれば、「え、なんでこの色に…」という予期せぬ裏切りも(笑)。でも、その偶然性や予測不能な変化も含めて、すべてが面白い。この長い道のりと、待つ時間があるからこそ、完成した時の喜びは格別なんです。すぐに手に入らないからこそ、価値がある。陶芸は、そんな当たり前のことを思い出させてくれます。

初心者が陶芸の世界に飛び込む最初の一歩

ここまで読んで、「なんだか面白そうかも…」と思ってくれたあなた。最高です!でも、「じゃあ、具体的にどうすればいいの?」ってなりますよね。大丈夫。陶芸を始めるのは、あなたが思っているよりもずっと簡単で、気軽にできるんです。重い腰を上げる必要なんてありません。鼻歌まじりで、近所のカフェに行くくらいの気持ちで、最初の一歩を踏み出してみましょう。

まずは体験教室へGO!手ぶらでOKな気軽さが最高

「陶芸をやりたい!」と思ったら、まずやるべきことは一つだけ。それは、「陶芸体験教室」を検索して、予約することです。これ、本当にこれだけ。専門的な道具も、エプロンも、何もいりません。ほとんどの教室が、必要なものは全部貸してくれます。まさに手ぶらでOK。

私も最初はそうでした。「陶芸 やってみたい」くらいの軽い気持ちで、スマホで「陶芸体験 東京」と検索。家から一番近い教室のサイトをポチッと開いて、空いている日時を選んで予約完了。あまりの簡単さに、「え、もう予約できちゃったよ…」と自分でも驚いたくらいです。

体験教室のいいところは、とにかくハードルが低いこと。2〜3時間で、先生が丁寧に教えてくれながら、湯呑みやお茶碗、お皿などを1〜2個作れます。料金も、焼き代込みで3,000円〜5,000円くらいのところが多いんじゃないでしょうか。ちょっとリッチなランチ一回分くらいのお値段で、非日常体験と、後日送られてくる世界に一つの自分の作品が手に入る。これ、コストパフォーマンス高すぎませんか?

教室の雰囲気も、心配いりません。ほとんどの人が初心者ですし、一人で来ている人もたくさんいます。みんな、土に夢中になっているので、周りの目なんて気になりませんよ。まずはこの「お試し」感覚で、土に触れる楽しさを味わってみてください。そこで「あ、これ楽しいかも!」と思えたら、しめたもの。あなたはもう、陶芸沼への入り口に立っています。

手びねりと電動ろくろ、どっちを選ぶ?それぞれの魅力と難しさ

体験教室を予約しようとすると、おそらく「手びねり」と「電動ろくろ」のどちらかを選ぶことになると思います。これ、どっちがいいの?って迷いますよね。結論から言うと、どっちも面白いので、最終的には好みです!…って言っちゃうと元も子もないので、それぞれの特徴を私の独断と偏見でお話ししますね。

まず「手びねり」。これは、ろくろを使わずに、自分の手だけで粘土をこねて形を作っていく方法です。粘土で遊んだ子供の頃を思い出すような、直感的で自由な作り方ができます。紐状にした粘土を積み上げていく「ひも作り」や、粘土の塊から形を掘り出していく「くり抜き」など、技法はいくつかありますが、どれも自分のペースでじっくり作れるのが魅力。マグカップの取っ手をつけたり、ちょっと変わった形の小皿を作ったり、自由度が高いのは断然こちらです。電動ろくろに比べて、失敗が少ない(というか、失敗しても修正しやすい)ので、超初心者さんや、まずは確実に何か形にしたい!という人には手びねりがおすすめです。温かみのある、ほっこりした雰囲気の作品が生まれやすいですよ。

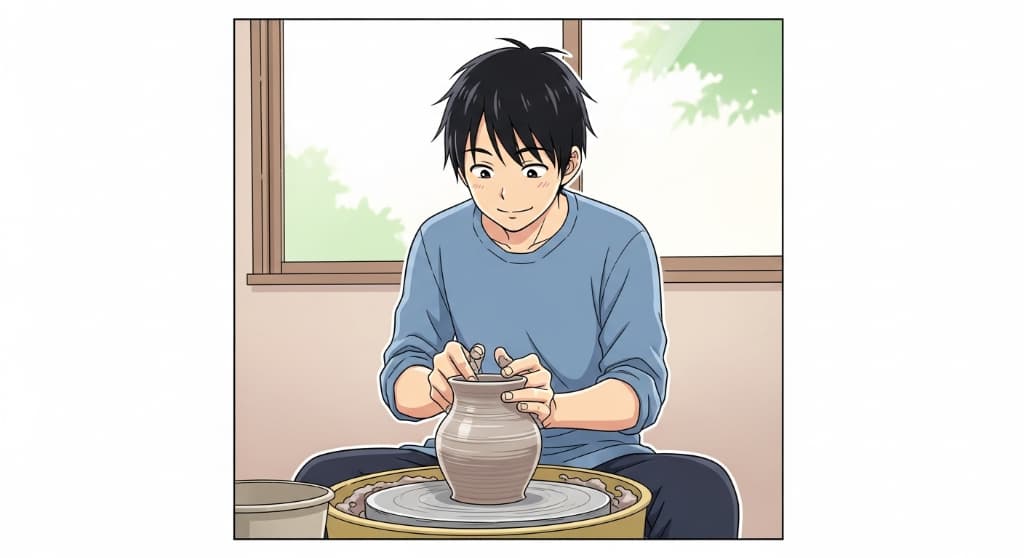

一方、「電動ろくろ」。これはもう、THE・陶芸!って感じの、あのクルクル回る機械の上で形を作っていくやつです。憧れますよね。私もそうでした。あの、指先で土がスルスルと伸びていく感覚は、一度味わうと病みつきになります。うまく中心が取れて、器がすーっと立ち上がった瞬間の感動は、手びねりでは味わえないもの。ただし!はっきり言って、最初はめちゃくちゃ難しいです。本当に。ちょっとした力加減や指の角度で、一瞬で形が崩れます。たぶん、体験教室で完璧なものが作れる人はほとんどいないんじゃないかな…。でも、その難しさこそが面白い!先生に手伝ってもらいながら、なんとか形になった時の達成感はひとしおです。整った形の、シュッとした器を作りたいなら、ぜひ電動ろくろに挑戦してみてください。泥だらけになる覚悟は忘れずに!

迷ったら、直感で「こっちが面白そう!」と思った方を選べばOK。どっちを選んでも、楽しい時間になることは私が保証します。

何を作ろう?迷ったらまずは「自分のための器」から

さて、教室に行くことになりました。手びねりにするか、電動ろくろにするかも決めました。次にぶち当たる壁が、「…で、何作ろう?」問題です。自由になんでも作っていいですよ、と言われると、逆に困っちゃいますよね。わかります。

そんな時に私がお勧めしたいのが、「毎日使う、自分のための器」を作ることです。例えば、毎朝コーヒーを飲むためのマグカップとか、夜ご飯で使うお茶碗とか、取り皿にちょうどいいサイズのお皿とか。

なぜ「自分のための器」がいいのか。理由はいくつかあります。まず、作るもののサイズ感や形がイメージしやすいこと。普段使っているものがあるから、「もうちょっとフチが薄い方がいいな」とか「もう少し大きい方が使いやすいな」とか、具体的な目標が立てやすいんです。

そして何より、完成した後に使う楽しみがあること!これが一番大きい。自分で苦労して作ったお茶碗で食べる白米は、本当に、本当においしいんですよ。冗談抜きで、味が変わる気がします。いつものインスタントのスープも、自作のスープカップで飲むとなんだか特別な一品に感じられる。自分の手で作ったものが、自分の日常に溶け込んで、毎日を少しだけ豊かにしてくれる。この喜びを知ってしまったら、もう抜け出せません。

だから、もし何を作るか迷ったら、まずは自分の食卓を思い浮かべてみてください。そこに、どんな器があったら嬉しいですか?その器で、何を飲んだり食べたりしたいですか?その想像こそが、最高の設計図になります。誰かのためじゃなく、まずは自分のために。そのわがままな気持ちが、素敵な作品を生み出す第一歩になるんです。

私が陶芸にどっぷりハマった理由 ちょっと個人的な話

ここまで、陶芸の一般的な楽しみ方について語ってきましたが、ちょっとだけ、私の個人的な話をさせてください。私がどうしてこんなに陶芸に夢中になっているのか。それは、ただ「楽しい」だけじゃない、もっと深いところで、私の心を救ってくれた経験があるからなんです。まあ、ちょっと大げさかもしれませんけど、でも、本当にそんな感じなんですよ。

仕事でボロボロだった私が土に救われた日

陶芸を始める前の私、正直言って、かなりボロボロでした。仕事のプレッシャーと人間関係で心身ともに疲れ果てていて、休みの日は一日中ベッドから出られない、なんてこともしょっちゅう。何をしていても楽しくないし、常に頭の中には仕事のことがこびりついている。そんな状態でした。

「このままじゃダメだ、何か強制的に頭を空っぽにできることをしなきゃ」。そう思って、藁にもすがる思いで予約したのが、前にお話しした陶芸の体験教室だったんです。正直、そこまで期待していたわけではありませんでした。気晴らしになれば、くらいのもので。

でも、教室に入って、ひんやりとした土の塊を渡された瞬間。何かが変わったんです。言われた通りに土を練り、ろくろの前に座る。最初は全然うまくいかなくて、イライラしたりもしました。でも、気づいたら、仕事のことなんて1ミリも考えていない自分がいたんです。頭の中にあるのは、「どうすればこの土はまっすぐになるんだ?」ということだけ。ただひたすらに、目の前の土と格闘していました。

その2時間、私は完全に「無」になっていました。終わった後の疲労感は心地よくて、頭が驚くほどスッキリしていた。まるで、ずっと溜まっていた心の澱が、土と一緒に洗い流されたような感覚。その帰り道、久しぶりに空が青いな、なんて思ったのを覚えています。土に触れることが、こんなにも心を軽くしてくれるなんて。あの日、私は間違いなく、土に救われたんだと思います。

初めての電動ろくろで泥だらけの大失敗…でもそれが楽しかった

体験教室ですっかり味をしめた私は、すぐに入会して、念願の電動ろくろに挑戦することにしました。体験の時は手びねりだったので、ろくろは全くの初めて。先生のお手本は、まるで魔法のようでした。土の塊が、するすると美しい器に変わっていく。私もあんな風にできるんだ!とワクワクしながら席につきました。

…が、現実は甘くありませんでした。土の中心を取る「土殺し」という最初の工程から、もう、つまずきっぱなし。土は言うことを聞かず、ろくろの上でぐわんぐわんと暴れまわる。先生に手伝ってもらって、なんとか中心が出ても、今度は穴を開ける段階でブレてしまう。指にちょっと力を入れすぎただけで、器の壁はぐにゃりと歪み、あっという間に原型を留めない物体Xに…。

気づけば、顔にも服にも泥がはねて、手は粘土まみれ。周りの生徒さんたちが着々と作品を仕上げていく中で、私だけが何度も失敗を繰り返し、粘土の山を築いていました。正直、めちゃくちゃ悔しかったし、恥ずかしかった。でも、不思議と嫌な気持ちはしなかったんです。むしろ、なんだか笑えてきちゃって。

普段の仕事では、失敗は許されない。常に完璧を求められて、一つのミスが大きな問題につながる。そんな緊張感の中で生きていた私にとって、この「いくらでも失敗できる」環境が、ものすごく新鮮で、解放的に感じられたんです。失敗したら?またやり直せばいい。土を丸めて、もう一回。このシンプルなルールが、ガチガチに凝り固まっていた私の心を解きほぐしてくれました。泥だらけになって大笑いしながら、「あ、私、今すごく楽しいな」って。あの日の大失敗は、私にとって最高の成功体験だったのかもしれません。

窯から出てきた「我が子」との感動の対面

そんなこんなで、失敗を繰り返しながらも、なんとか数点の作品を形にし、乾燥と素焼きの工程を経て、いよいよ釉薬がけの日がやってきました。どの色にしようか、棚に並んだ釉薬のサンプルを見ながら悩む時間は、まるで我が子にどんな服を着せるか選ぶような、幸せな時間でした。私は、深い青色が好きだったので、「瑠璃釉」という釉薬をチョイス。焼き上がりが楽しみで仕方ありませんでした。

そして、運命の窯出しの日。教室に行くと、窯の前に焼き上がったばかりの作品たちがずらりと並べられていました。湯気が立つほどまだ温かい器たち。その中から、自分の作品を探します。あった!私の、あのいびつなお茶碗が。

手に取った瞬間、思わず「うわぁ…」と声が漏れました。私がかけたあの地味な色の釉薬が、窯の中で美しい瑠璃色に変わっていたんです。光に当てるとキラキラと輝いて、所々にできた濃淡が、まるで夜空のよう。あんなに不格好だと思っていた形も、なんだか味があって良く見える。もう、感動でした。自分が生み出したものが、炎の力を借りて、こんなにも美しい姿に生まれ変わるなんて。

そのお茶碗を両手で包み込むと、ずっしりとした重みと、まだ残る窯の熱が伝わってきました。それはまるで、生まれたばかりの命の温かさのようでした。大げさじゃなく、本当に「我が子」との対面のよう。あの時の感動は、今でも鮮明に覚えています。この感動があるから、陶芸はやめられない。何度失敗しても、また作りたいと思えるんです。

陶芸のプロセスを徹底解説 作るだけじゃない奥深い世界

陶芸の魅力って、ただ形を作る楽しさだけじゃないんです。土の塊が、一つの作品になるまでには、いくつもの長い工程があります。そして、その一つ一つの工程に、それぞれの面白さと奥深さがある。ここでは、陶芸の全プロセスを、私の個人的な感想を交えながら、ちょっと詳しく解説してみたいと思います。この流れを知ると、陶芸がもっと立体的に見えてくるはずですよ。

①土練り 地味だけど一番大事な愛情を込める時間

すべての始まりは、この「土練り」から。粘土の塊を練って、中の空気や不純物を取り除き、硬さを均一にする作業です。菊の花びらのように練り込む「菊練り」が有名ですね。正直に言います。この作業、めちゃくちゃ地味です。そして、結構な力仕事。最初は腕がパンパンになります。

でも、この土練り、実は作品の出来を左右する、ものすごく重要な工程なんです。ここで空気がちゃんと抜けていないと、焼いた時にその空気が膨張して、作品が割れたりひびが入ったりする原因になります。だから、手を抜けません。

私は、この土練りの時間が結構好きです。「美味しくなーれ」っておまじないをかけながら料理するみたいに、「良い作品になーれ」って思いを込めながら、ぐっぐっと土に体重をかけていきます。土のひんやりとした感触、手のひらに伝わる抵抗、だんだんと土が滑らかになっていく様子。自分の手で、作品の「素」を育てているような感覚。地味だけど、これは作品に愛情を注ぐための、大事な大事な準備運動なんです。

②成形 指先から生まれる無限のカタチ

いよいよ、花形の「成形」です。土練りが終わった土を使って、具体的な形を作っていきます。先ほどもお話しした「手びねり」や「電動ろくろ」がこれにあたりますね。この工程の楽しさは、もう言うまでもありません。

何もない土の塊から、自分のイメージするものが少しずつ形になっていく。このプロセスは、何度やってもワクワクします。電動ろくろなら、土が自分の指の動きに呼応して、すーっと伸びたり、きゅっとくびれたり。まるで土とダンスしているような感覚。手びねりなら、もっと直接的に、粘土の感触を楽しみながら、じっくりと形を育てていく。

もちろん、うまくいくことばかりではありません。「あ、ちょっと薄くしすぎた!」「うわ、歪んだ!」なんて、悲鳴の連続です。でも、その試行錯誤こそが楽しい。自分の指先から、世界に一つしかないカタチが生まれる瞬間。これぞ、ものづくりの醍醐味ですよね。ここでどんな形にするか、どんな表情の器にするか、すべては自分次第。無限の可能性が、この指先に詰まっているんです。

③削り 作品に命を吹き込む繊細な作業

成形が終わって、半乾きの状態になったら、次に行うのが「削り」です。作品の底の部分、「高台(こうだい)」を作ったり、全体の厚みを整えたり、表面を滑らかにしたりする作業です。これもまた、地味に見えて奥が深い。

カンナと呼ばれる専用の道具を使って、余分な土を削っていくのですが、この作業で作品の印象がガラッと変わるんです。高台をシャープに削ればキリッとした印象になるし、丸みを持たせれば柔らかい雰囲気になる。全体の厚みを均一にすることで、持った時のバランスが良くなり、使いやすい器になります。

例えるなら、メイクの仕上げみたいな感じでしょうか。成形が骨格作りだとしたら、削りはファンデーションを塗ったり、アイラインを引いたりして、顔立ちをはっきりさせていく作業。ここで手をかけるかどうかで、作品の完成度がぐっと変わってきます。シュッシュッという小気味良い音を立てながら、土が削れていくのを見るのは、なかなか気持ちがいいものですよ。ここでサインを入れるのも忘れずに。自分の作品だっていう、大切な証です。

④素焼き そして釉薬がけ 運命のドレス選び

完全に乾燥させた作品を、まず800℃前後の低い温度で焼きます。これが「素焼き」。素焼きをすることで、作品は素焼きのレンガのような状態になり、丈夫で扱いやすくなります。そして、いよいよお待ちかねの「釉薬がけ」です。

釉薬(ゆうやく、または、うわぐすり)とは、焼き物の表面を覆っているガラス質のこと。色をつけたり、水が染み込むのを防いだりする役割があります。この釉薬がけが、私は大好きです。まるで、自分の作品にどんなドレスを着せるか選ぶみたいで。

教室には、さまざまな種類の釉薬がバケツに入って並んでいます。透明なもの、乳白色のもの、深い緑、鮮やかな青、渋い茶色…。でも、面白いことに、バケツに入っている時の色と、焼いた後の色は全然違うんです。灰色のどろっとした液体が、焼いたらキラキラの黒になったりする。だから、焼き上がりの色見本を参考にしながら、「この形には、どの色が似合うかな…」と想像を膨らませます。この時間が、本当に楽しい!

釉薬のかけ方も、全体をどぶんと浸ける「ずぶ掛け」や、柄杓で流しかける「流し掛け」など、いろいろな方法があります。かけ方によっても表情が変わるので、偶然生まれる模様を楽しんだりもできます。さあ、どんなドレスを着せようか。運命の選択です。

⑤本焼き 炎が起こす奇跡をただ待つのみ

釉薬をかけた作品は、いよいよ最後の工程「本焼き」へ。窯の中に作品を並べて詰め(窯詰め)、1200℃以上の高温でじっくりと焼き上げます。この本焼きによって、土は固く焼き締まり、釉薬は溶けてガラス質に変化します。

ここまで来たら、私たちにできることはもうありません。ただ、祈るのみです。「どうか、割れませんように」「どうか、いい色に焼けますように」。自分の手を離れ、すべてを炎に委ねる。この「ままならなさ」が、陶芸の面白いところであり、少しもどかしいところでもあります。

窯の中で、作品は炎と対話し、化学変化を起こし、全く新しい姿に生まれ変わります。自分が想像していた通りの色になることもあれば、予想もしなかった色や模様が現れることもあります。これを「窯変(ようへん)」と言って、陶芸の醍醐味の一つとされています。隣にあった作品の釉薬の影響を受けたり、窯の中の置く場所によって炎の当たり方が違ったり。いろんな要因が奇跡的な景色を生み出すんです。

そして数日後、冷めた窯から作品を取り出す「窯出し」。この瞬間の感動は、何度味わっても格別です。自分の手を離れた作品が、炎の魔法にかかって、美しくなって帰ってくる。このプロセス全体が、一つの壮大な物語のようです。

陶芸をもっと楽しむためのヒントと注意点

さて、陶芸の魅力やプロセスがわかってきたところで、最後に、これから陶芸を始めるあなたへ、もっと楽しむためのちょっとしたヒントと、知っておくと便利な注意点をお伝えします。ほんの少しのことで、陶芸ライフがもっと快適で、もっとクリエイティブになりますからね。

インスピレーションは日常に隠れている 散歩のススメ

教室に通い始めて、「さあ、次は何を作ろう?」と考える時間は、ワクワクすると同時に、結構悩ましかったりします。そんな時、私がよくやるのが「目的のない散歩」です。

美術館やギャラリーに行って、プロの作品を見るのももちろん素晴らしいインスピレーション源になります。でも、もっと身近なところに、ヒントはたくさん隠れているんです。例えば、公園を歩いていて見つけた、面白い形をした石ころ。道端に咲いている花の、繊細な花びらの重なり。古い建物の壁の、ざらざらした質感。カフェで出てきたスープカップの、持ちやすい取っ手の形。

「あ、この石のゴツゴツした感じ、お皿に活かせないかな」「この葉っぱの形、豆皿にしたら可愛いかも」。そんな風に、日常の風景を「陶芸フィルター」を通して見るようにすると、世界が急に面白く見えてきます。今まで気にも留めなかったものが、全部作品のアイデアソースに変わるんです。

だから、何を作るか迷ったら、とりあえず外に出てみてください。スマホはカバンにしまって、ただぼーっと周りを観察しながら歩く。きっと、あなたの心に引っかかる「何か」が見つかるはずです。その「何か」を、粘土で形にしてみる。それだけで、立派なオリジナル作品の誕生ですよ。

他の人の作品を見るのも大事 でも比べすぎないで!

陶芸教室に通うことのメリットの一つは、他の生徒さんの作品を間近で見られることです。自分では思いつかないような形や、釉薬の組み合わせ、面白いアイデアにたくさん出会えます。ベテランさんの手つきを盗み見するのも、すごく勉強になります。「へぇ、あんな風に作るんだ!」「その釉薬、そんな色になるんだ!」と、毎回新しい発見があって刺激的です。

でも、ここで一つ、大事な注意点。それは、「他人と比べすぎない」ということです。特に、始めたばかりの頃は、周りの人がみんな自分より上手に見えて、落ち込んでしまうことがあるかもしれません。私もそうでした。「なんであの人はあんなに綺麗な形が作れるのに、私は…」なんて、勝手にヘコんで。

でも、よく考えたら当たり前なんですよね。経験年数も違えば、作りたいものも、持っている個性も違う。比べること自体に、何の意味もありません。大事なのは、昨日の自分より、今日の自分が少しでも土と仲良くなれたか。自分が作りたいものに、少しでも近づけたか。それだけです。

あの人の作品は素敵。でも、私のこのいびつな作品も、私が一生懸命作った、愛すべき作品。そう思えるようになってから、すごく楽になりました。他人の作品は、あくまで参考であり、インスピレーションの源。嫉妬や自己否定の対象にするのではなく、「すごいな!私も頑張ろう!」というポジティブなエネルギーに変えていきましょう。あなたの作品は、あなたにしか作れない、最高の作品なんですから。

失敗は成功のもと!割れた器の意外な使い道

陶芸をやっていると、必ず出会うのが「失敗」です。乾燥中にひびが入ったり、素焼きで割れたり、本焼きで思ったのと全然違う色になったり…。一生懸命作ったものが壊れてしまうのは、正直、すごく悲しい。心が折れそうになります。

でも、その失敗から学べることは、ものすごくたくさんあります。「あ、この土は乾燥が早いから、もっとゆっくり乾かさないとダメなんだな」とか、「この釉薬は厚くかけると流れやすいんだな」とか。失敗は、次の成功のための貴重なデータなんです。だから、失敗を恐れないでください。教室の先生たちだって、数え切れないほどの失敗を乗り越えて、今があるんですから。

そして、もし作品が割れてしまっても、すぐにゴミ箱に捨てるのはちょっと待って!その割れたカケラ、意外な使い道があるんです。例えば、「金継ぎ(きんつぎ)」。割れたり欠けたりした部分を漆で接着し、金や銀で装飾して修復する日本の伝統技法です。割れる前よりも、もっと味わい深い、唯一無二の作品に生まれ変わらせることができます。金継ぎを学ぶのも、また一つの楽しみになりますよ。

そこまで本格的じゃなくても、角を丸くヤスリで削って、箸置きにしたり、アクセサリートレイにしたり。庭の植木鉢の飾りや、水槽のオブジェにするのもいいですね。失敗作にも、愛情を注いであげてください。その経験が、あなたの陶芸をより深いものにしてくれるはずです。

服装と持ち物 ちょっとした準備で快適さが段違い

最後に、超実用的なアドバイスを。陶芸をやる時の服装と、あると便利な持ち物についてです。体験教室なら手ぶらでOKですが、本格的に通うなら、ちょっと準備しておくと快適さが全然違います。

まず服装。これはもう、絶対に「汚れてもいい服」一択です。泥はねはもちろん、釉薬が服につくと、洗濯してもなかなか落ちません。お気に入りの服で行くのだけは、絶対にやめましょう(私は一度やらかして泣きました)。動きやすくて、汚れても「まあ、いっか!」と思えるTシャツやジーンズなどがベスト。爪は、短い方が作業しやすいです。長いと、粘土に引っかかって作品に傷をつけちゃったりしますからね。

持ち物としては、まず「エプロン」。教室で貸してくれることも多いですが、自分のお気に入りを持つと気分が上がります。厚手で、できれば足元までカバーできるものがおすすめ。そして、「タオル」。手を拭くのはもちろん、作業中にちょっと道具を拭いたりするのにも便利です。何枚かあると安心。あとは、意外と乾燥するので「ハンドクリーム」。土を触った後は手がカサカサになりがちなので、帰る前にしっかり保湿してあげましょう。

これだけ準備しておけば、もう完璧。あとは、童心に返って、思いっきり土と戯れるだけです!

まとめ 陶芸はあなたの日常を豊かにする最高の趣味

ここまで、私の愛する陶芸について、熱量高めに語ってきてしまいました。いかがでしたか?少しでも、「陶芸、面白そうかも」と思っていただけたら、こんなに嬉しいことはありません。

陶芸の魅力は、本当にたくさんあります。ひんやりとした土の感触に癒やされる時間。自分の指先から形が生まれる、ものづくりの喜び。ろくろを回しながら無心になる、マインドフルネスな体験。そして、思い通りにならない自然の力を受け入れ、その偶然性を楽しむ心。これらすべてが、日々の生活で少しずつ溜まったストレスや疲れを、すーっと溶かしてくれるんです。

完璧じゃなくていい。むしろ、不器用だからこそ生まれる温かみや味わいがある。失敗したっていい。そこから学んで、また挑戦すればいい。そんな陶芸の世界は、常に「正解」や「効率」を求められる現代社会で生きる私たちにとって、とても貴重な「心の避難場所」になってくれると、私は本気で思っています。

この記事を読んで、少しでも心が動いたなら、ぜひ、その気持ちを大切にしてください。そして、騙されたと思って、近所の陶芸体験教室のドアを叩いてみてください。必要なのは、ほんの少しの勇気と、汚れてもいい服だけ。その一歩が、あなたの日常を今よりもっとカラフルで、味わい深いものに変えてくれるはずです。自分で作ったいびつなカップで飲むコーヒーの味は、格別ですよ。一緒に土と炎の魔法にかかってみませんか?